Zeichensprache

Zeichensprache und Proportion im Kanon indischer Kunst

Artikel aus: Heinrich Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kultbild, 1987, S. 203 bis 224

Ein Seitenblick auf den Kanon indischer Kunstübung ist geeignet, die erörterte Beziehung zwischen Form des Kultbildes und Yoga in einen anderen Zusammenhang zu rücken und die Utensilien innerer Schau und Andacht von der Außenseite künstlerischer Technik zu beleuchten.

Das Yantra in den Citralakshana und Vishnudharmottara

Da die Theorie indischer Bildnerei noch nicht in der ganzen Breite ihrer literarischen Niederschläge durch Textveröffentlichungen zutage gebracht ist, andrerseits die veröffentlichten Stücke von Liebhabern indischer Kunst bei ihren Betrachtungen nicht immer, wie es möglich wäre, zur Erhellung ihres Gegenstandes verwertet worden sind, ja von weiteren Kreisen, die sich ästhetisch und geistesgeschichtlich für Indien interessieren, bislang kaum bemerkt wurden, hebe ich hier berichtend einiges Bezeichnende aus der bedeutsamen Materie heraus. Ich beschränke mich dabei im Wesentlichen auf die kunsttheoretische Schrift »Citralakshana« und die ihr inhaltlich verwandten Partien des »Vishnudharmottara«. Außer den Bemerkungen, die den Federn der Übersetzer beider Werke entstammen, bieten die ebenso knappen wie eindringlichen Feststellungen W. S. Hadaways über Proportionsschemata indischer Kultplastik wesentliche Einsichten.

Die indische Kunsttheorie bewahrt das technische Geheimnis der formalen Verwandtschaft — und darum funktionalen Stellvertretung — zwischen figuralem Gebilde und geometrisierenden Ordnungsschema. Die strenge Gebundenheit der Form figuraler Kunstwerke und die Rolle der Freiheit in ihren Banden — die Kunst erst möglich macht an Stelle mechanisch reproduzierbarer Schemata — ist ihr Grundthema.

Yantras - Formeln des indischen Kultes

Erst die Betrachtung der rein linearen Ordnungsschemata unter den Yantras konnte den Blick schärfen für die allgemeinste Eigenart der Form ihrer figuralen Verwandten, die in ihrer Funktion als anschauliche Wesensaussage des Göttlichen begründet ist. In der unbedingten Treue zu dieser Funktion sind sie Utensilien (Yantras) religiösen Lebens. Sie sind Spiegelbilder des drei-einigen Wesens von Gott, Mensch und Welt auf unterschiedlichen Ebenen der Erkenntnis. Mit dieser Lebensfunktion sind sie in ihrer unbedingten Strenge der Aussage eher den Formeln unserer Naturwissenschaft vergleichbar (die freilich unanschaulich sind) als den künstlerischen Schöpfungen individueller Genialität oder den Zeugnissen demütiger Begnadung Einzelner im Abendlande.

Wie die Formeln der Physik und Chemie, z. B. der reinen Betrachtung, einen Teilaspekt des Weltzusammenhanges erschließen, der für die Bewußtseinsebene ihrer Wissenschaftlichkeit gültig ist, erschließt das nach Vorschrift gefertigte und von der entsprechenden inneren Schau belebte Yantra ein Stück des göttlichen Weltgeheimnisses, einen partikulären Beziehungskomplex, der den Andächtigen und die Welt in ihrem gemeinsamen Element, dem Göttlichen, verbindet. Wenn andererseits eine Formel unserer Naturwissenschaft dem Herrschafts- und Erhaltungstrieb des Menschen Macht über einen partikulären Kräftezusammenhang und Freiheit in bestimmten Grenzen verleiht, verheißt das Yantra als Utensil magischen Brauches ein Gleiches und dient diesem praktischen Zwecke ebenso sehr wie der Kontemplation.

Yantra und wissenschaftliche Formel gleichen sich in dem esoterischen Charakter der Zeichen, aus denen sie sich zusammensetzen, die ihre Sprache bilden: eine aus Ziffern und Buchstabenzeichen gebildete Formel der Physik oder Chemie ist toter Schall für jeden, der nicht sein Wissen um die Wesenheiten der Natur, die symbolisch darin vertreten sind, in sie hinein zu projizieren vermag. Ohne diese belebende Projektion eines besonderen Wissens, erschließt sie der Kontemplation kein Stück Wesenszusammenhang der Welt, schenkt sie dem Willen keinerlei Macht und keine Freiheit. Ebenso ist ein Yantra für uns nur ein Konglomerat rätselvoller Zeichen, solange die in ihm symbolisch angelegte Wesenheit nicht wenigstens durch die Projektion eines Wissens (von Schaubild und Einsetzung des Odems zu schweigen) erleuchtet wird. Wenn wir mit klassischen Sehgewohnheiten das indische Kultbild abzutasten uns mühen, bleibt es uns in seiner Wesenheit verschlossen, wie eine Formel der Physik vor dem Versuche, ihren Sinn mit Hilfe von Alphabet und Einmaleins zu erschließen.

Die Zeichensprache der indischen Kunst - ein Kanon

Der Formenbestand des figuralen Yantras ist so unbedingt verbindlich und individueller Variation entrückt wie die geometrischen Bestandteile und Buchstabenzeichen seiner linearen Geschwister und ist genau so konventionell wie die Symbolsprache naturwissenschaftlicher Formeln. Es gibt wohl keine große Kunst, die in dieser Hinsicht so streng gebunden wäre, wie Indiens kultische Plastik. Die ostasiatische Malerei und Tuschzeichnung, bei der die Konventionalität ihres Formbestandes ein Ingrediens ihres souveränen Vortrages und ein Geheimnis höchst verfeinerten und einfachen Stils ist, wirkt im Vergleich zu ihr frei. Eben dieser konventionelle Charakter des Formenbestandes bedingt den eigentümlichen Inhalt der handwerklichen Theorie indischer Kunst. »Citralakshana« bedeutet »Zeichensprache der bildenden Kunst« und die auf Kunst bezüglichen Abschnitte des »Vishnudharmottara« handeln, wenn man von so elementaren Gegenständen wie Bereitung der einzelnen Farbstoffe und des Malgrundes absieht, wesentlich auch von einem Kanon konventioneller Ausdrucksmittel.

Die Legende vom frommen König

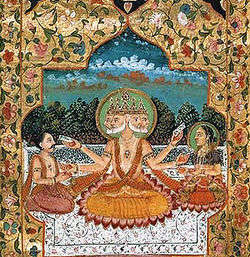

Die unbedingte Gültigkeit dieser konventionellen Zeichensprache der bildenden Kunst wird literarisch durch ihre Herkunft aus der Sphäre des Unbedingten, aus dem Reiche der Götter dargetan. Ein frommer König, dem es als erstem unter den Menschen gelang, dank Yogaversenkung ein vollkommen getreues Bild zu entwerfen — das Bild eines toten Brahmanenknaben — das dem Dahingeschieden so ähnlich war, daß Gott Brahma es dem Vater zum Troste beleben konnte, begibt sich auf Brahmas Geheiß zum Bildner unter den Göttern, um von ihm vollständig die Regeln der bildenden Kunst zu erlernen. Der »Aller Werke Kundige Gott« Vishvakarman, »der am Beginn der Weltalter den knotigen Leib der Sonne mit der Axt behieb und ihm seine runde Glätte verlieh«, verkündet ihm den Formenkanon der bildenden Kunst, wie er ihn selbst von Brahma, dem Schöpfer der Welt und aller ihrer Ordnungen empfing.

Der König bittet ihn: »Erkläre mir bitte die Merkmale in den Werken der Malerei und sagte mir, in welcher Weise die Maße und Formen samt den Methoden zur Anwendung kommen.« Zeichensprache und Proportionslehre werden hier als die beiden wesentlichen Bestandteile der echten und gültigen Kunsttradition angesehen. Vishvakarman leitet ihre Übermittlung mit Erklärungen über ihren Ursprung ein, die ihre Verwendung als Bestandteile von Wesensaussagen des Göttlichen rechtfertigen. »Alle Formen sämtlicher Körper hat Brahma gemalt zum Wahrzeichen der Wohlfahrt der Gläubigen in den Welten und sie mir zuerst übergeben. Mit was für Maßen dabei zu verfahren ist, welche Gegenstände und Mittel schön sind, das alles habe ich von Brahma erlangt; die trefflichsten Malereien danke ich der Huld des heiligen Gebieters und dank derselben habe ich alle Kunstwerke geschaffen ...«

Weiterhin gibt Vishvakarman als Quelle seiner, im Citralakshana fixierten Kunstregeln Selbstporträts der Götter an (das Göttliche muß sich selbst offenbaren, wenn es erkannt sein will): »Mit der Schaffung des Lebens traten durch Brahmas Wirksamkeit Kasten und Rangstufen in Tätigkeit, und Recht und Sitte formten sich. Nachdem Brahma so gewirkt hatte, richtete er in seinem Geiste alle Gedanken auf das Heil der Geschöpfe. Als er in diesen Gedanken versunken war, brachte sein geistiger Zustand die Wirkung hervor, daß die Wesen, Könige und Götter infolge der Kenntnis der Namen unaufhörlich und beständig gläubige Verehrung bezeigten. Durch solche Gedanken Brahmas erlangten Mahadeva, Vishnu, Indra und sämtliche Götter großen Segen. An Maßen und Vorzügen wurden sie schön aus eigener Kraft und glichen sehr den mit guten Merkmalen Ausgestatteten (Sulakshana). Schöne Formen entwickelten sie, die Haupt- und Nebenglieder wurden vollendet und blühten allerseits zur vollen Entfaltung auf.

Ihre Gestalten nahmen mannigfache Formen an, verschönert durch Schmuck und Gewandung. Verschiedene Waffen, die sie in der Hand hielten, trugen zur Vermehrung ihrer Attribute auf den Bildern bei, und so wurden die Figuren von ihnen selbst gemalt. Als diese die Götter erschauten, gingen ihnen die Augen über und sie waren voll Herzensfreude. Brahma sprach: »vortrefflich« und erhob andächtig Lobpreisungen. Da segneten sie ihre eigenen Gestalten und erfüllten sie mit großer Macht. Darauf sprach Brahma freudig zu den sieben Gottheiten: »In den drei Welten (d. h. überall) wird man von jetztab im Vertrauen auf eure Heiligkeit keinen Zweifel an euren Göttergestalten hegen und euch beständig Opfer darbringen ...« — »So soll es sein.«, mit diesen Worten segneten die Götter hocherfreut ihre eigene majestätische Erscheinung und kehrten jeder an seinen Ort zurück.« — So ist die Lehre Vishvakarmans nichts anderes als das auf Normen und Lehrsätze gebrachte Wissen um die wahrhaftige Erscheinung der Götter.

Vishvakarman zählt die Bestandteile der traditionellen Kunstlehre auf, wenn er zu dem Könige sagt: »Wenn du dir in der Beschaffenheit der Maße und der Merkmale der Proportionen und Formen und Ornamente und Schönheiten bei mir Kenntnisse erwirbst, wirst du vollständig in allen Fertigkeiten bewandert und in der Malerei (Bildnerei) ein hervorragender Sachverständiger sein.« Formen und Ornamente bilden den Formbestand, die »Schönheit« ist ein besonderes Ingrediens einzelner Formelemente, und Maße und Merkmale der Proportionen bezeichnen die Regeln, nach denen eine Gruppe von Formelementen zu einer bildnerischen Einheit (Gemälde, Relief oder Plastik) zusammengefügt werden.

Das Citralakshana

Das Citralakshana beschränkt sich nicht, wie etwa die einleitende Erzählung von Vishvakarman und dem Könige zu vermuten nahelegt, auf die Theorie der Darstellung göttlicher Erscheinungen im Kultbilde, sondern behandelt auch die Darstellung menschlicher und dämonischer Wesen. Desgleichen werden im Vishnudharmottara beide Reiche künstlerischer Gestaltung - das sinnliche (Drishtam = sichtbare) und das übersinnliche (Adrishtam = unsichtbare) erörtert. Die Sphäre äußeren Sehens und inneren Schauens erfahren trotz ihres Wesensunterschiedes in der Kunst vielfach dieselbe Behandlung. Beide beherrscht inhaltlich das Prinzip konventioneller Zeichensprache als Mittel stereotyper Charakteristik, formal das Gesetz strenger Proportion.

Im Prinzip konventioneller Zeichnung der Erscheinungen der sichtbaren wie der unsichtbaren Welt weiß sich die bildende Kunst mit der Dichtung Indiens einig, die durchaus auf Darstellung des Typischen ausgeht und ihren ästhetischen Wert in wunderbaren, immer neuartigen Formen der Aussage über schlechthin feststehend Typisiertes findet. Die trockenen Vorschriften des Vishnudharmottara zu diesem Punkte ließen sich in vielen Fällen durch zahllose, sachlich untereinander gleiche Verse der großen Dichter vor und nach Kalidasa in dichterischem Stile umschreiben:

»Könige sollen wie Götter dargestellt werden (...), brahmanische Asketen sollen mit langen Haarflechten dargestellt werden, die sich auf ihrem Kopfe zusamentürmen, mit einem schwarzen Antilopenfell als Obergewand, mager aber voll bezwingenden Glanzes (...), Daityas und Danavas (zwei Arten von Dämonen) sind mit drohendem Munde und wutverzerrten Gesichtern und runden Augen zu bilden, sie sollen prunkende Gewänder tragen aber keine Kronen (...) — Ein Meister der Kunst bildet einen Feldherrn stark, stolz und hochgewachsen, mit mächtiger Brust, vorspringender Nase und breitem Kinn; die Augen zum Himmel erhoben und mit festen Hüften. Soldaten sollen gemeinhin mit grimmigen Gesichtern gebildet werden. Fußsoldaten sollen kurze und prunkende Uniformen tragen, herausfordernd dreinschauen und Waffen tragen

Elefantenreiter sollen von schwärzlicher Hautfarbe sein und das Haar zum Knoten geschlungen tragen (...); ehrwürdige Leute vom Lande und aus der Stadt sollen mit ergrautem Haar gemalt werden, mit Schmuck behangen, der ihrer sozialen Stellung entspricht. Sie sollen weiße Kleider tragen, nach vorn gebückt sein, hilfsbereit sein und ein Gesicht voll natürlicher Ruhe haben.« Ebenso konventionell typisiert ist die Darstellung personifizierter Naturerscheinungen: »Flüsse sind in Menschengestalt auf den (für sie bezeichnenden) Reittieren darzustellen. Ihre Knie sollen gebeugt sein, ihre Hände gefüllte Wassergefäße halten. Bei Bergen soll man den Gipfel auf dem Kopfe einer menschlichen Gestalt darstellen (...), Meere sollen (in menschlicher Gestalt) Perlen in Händen halten und Wassergefäße, und der Künstler soll an Stelle der Aura Wasser malen (...).«

Landschaften, Tages- und Jahreszeiten sollen durch genau dieselben typischen Attribute kenntlich gemacht werden, die für den Kenner indischer Dichtung unlöslich mit ihrem Wesen verknüpft sind, da sie den unvermeidlichen inhaltlichen Bestand ihrer zahllosen Schilderungen im Munde der Dichter bilden: »Ein kundiger Künstler soll einen Wald durch vielerlei Bäume, Vögel und wilde Tiere andeuten, Wasser durch zahllose Fische und Schildkröten, Lotusblumen und andere Wassertiere und -pflanzen, eine Stadt durch schöne Tempel, Paläste, Läden, Häuser und gefällige große Straßen (...), Schankstätten sollen voll Trinkender dargestellt werden, und die (dort) mit Spielen beschäftigt sind, sollen ohne Obergewand gebildet werden, die Gewinnenden mit frohem Gesicht, die Verlierenden kummervoll. (...) Eine Landstraße soll man mit Karawanen aus Kamelen und anderen Lasttieren darstellen. (...) Den ersten Teil der Nacht soll man durch Frauen andeuten, die ausgehen, um sich mit ihren Buhlen zu treffen, der Tagesanbruch ist durch die aufgehende Sonne zu bezeichnen und durch matt brennende Lampen und krähende Hähne.

Oder man soll einen Mann zeichnen, der im Begriff ist, an die Arbeit zu gehen. Der Abend ist durch seine Röte zu markieren und durch Brahmanen, die mit abendlicher Yogaandacht beschäftigt sind. (...) Mondschein ist durch geöffnete Nachtlotusblumen anzudeuten, während die vielen Blütenblätter des Taglotus geschlossen dargestellt werden sollen. Daß die Sonne scheint, soll durch ausgetrocknete Wasserlöcher bezeichnet werden mit schlaffenden Menschen, mit Tieren, die den Schatten aufsuchen und Wasserbüffeln, die sich im Schlamm vergraben. Die Regenzeit soll der Künstler mit Blitzen darstellen, verschönt durch Regenbogen, die von schweren Wolken begleitet sind, mit Vögeln, die sich in den Bäumen bergen und Löwen und Tigern, die sich in ihren Höhlen halten.«

Derselben streng konventionellen Darstellung unterliegen Gefühle und Stimmungen. Ihr Ausdruck ist für das indische Auge frühzeitig kanonisiert worden in der Tradition der Tanzpantomime, die vom indischen Theater übernommen wurde. Das klassische Lehrbuch aller Bühnenkünste ist ja nach dem pantomimischen Tanze »Natyashastra« genannt, und das Wort für »etwas mimisch darstellen« heißt im Indischen »etwas tanzen« (Natayati). So ist begreiflich, daß der Kanon der Gebärdensprache als Ausdruck des Gefühls wie zur Darstellung aller wesentlichen Handlungen vom bildenden Künstler aus der Bühnenkunst entlehnt worden ist. Hier allein war eine allgemein verständliche Zeichensprache der Affekte und Akte zu finden, die in streng konventioneller Typik so umfassend und nuancenreich war, daß sie den Zwecken bildlicher Darstellung vollauf genügte und andererseits verhinderte, daß neben ihr andere Ausdrucksmittel aufkommen konnten, die Unklarheit statt Reiz in die Darstellung gebracht hätten.

Darum eröffnet im Vishnudharmottara der Weise Markandeya, der hier wie in dem nach ihm benannten »Markandeya-Purana« göttlicher Offenbarung als Mundstück dient, seine Ausführungen über die Kunst auf die Frage nach ihren Regeln mit den Worten: »Ohne Wissen um die Tanzkunst sind die Regeln der bildenden Kunst sehr schwer zu verstehen«, und sagt später im selben Sinne: »Im Tanz wie in der bildenden Kunst wird die Kopie der Dreiwelt (d. h. aller Dinge) durch die Überlieferung anbefohlen. Augen und Gesten, die Glieder und alle ihre Teile und die Hände sollen in der Tanzkunst so wie oben bemerkt wurde, behandelt werden, und in der bildenden Kunst sollen sie ebenso dargestellt werden. Tanz und bildende Kunst sind beide gleichermaßen ausgezeichnet.«

Damit ist gemeint, daß die Tanzpantomime nicht nur für Ausdrucksbewegungen und mimische Darstellung von Handlungen Vorbild der bildendenden Kunst sei, sondern auch in ihrem Bestande typischer Figuren, die durch Wuchs, Kleidung und Schminke als bestimmte Charaktere, Vertreter verschiedener Stände und Berufe, Wesen höherer und niederer Welten gekennzeichnet sind. Das Detail der Erscheinung, die unterschiedlichen Formen, die einzelne Glieder im Zusammenhang verschiedener Typen tragen können, um sie eindeutig zu charakterisieren, scheinen der Bühnenwelt zu entstammen: »Das Auge soll wie ein Bogen geformt sein oder wie ein Fischmagen, oder wie das Blütenblatt eines blauen oder eines weißen Lotus oder fünftens die Form eines Mahlsteins haben. Frauen sollen im allgemeinen bogenförmige Augen haben, (...) das Auge nimmt die Form eines Bogens an, wenn es in Nachdenken auf den Boden gerichtet ist. Frauen samt ihren Buhlen sollen Augen in der Form des Fischmagens haben. Ein Auge von der Form eines blauen Lotusblattes hat den Ausdruck stetiger Ruhe, ein Auge wie ein weißes Lotusblatt paßt zum Erschreckten und Weinenden, ein Auge von Mahlsteinform ist beim Zornigen und Niedergeschlagenen angebracht«.

Die Größenverhältnisse des Citralakshanas

Konventionell ist ferner das Größenverhältnis verschiedener in einem Bildwerk vereinigter Gestalten. Für menschliche Figuren bestehen fünf verschiedene Längenmaße von 1o8, 1o6, 104, 1oo und 90 Angulas (Fingerbreite), die besondere Namen haben, wie »Schwan«, »Hase«, »Mann aus Malwa« (»Malavya« — Malwa eine Landschaft in Mittelindien). Unter ihnen ist das erste Maß von 1o8 Angulas (9 X 12) das ideale: es ist den vollkommenen Menschen (Mahapurusha) mit den Göttern gemeinsam und eignet sich auch zur Darstellung von Königen. Es ist das Maß des »Schwans« (Hamsa) und heißt wohl so, weil es den Körperproportionen des vergotteten Heiligen des Brahmanismus entspricht, des Yogin der zum Brahman geworden ist. Er wird in der symbolischen Redeweise der Upanishaden »Schwan« genannt, wie der Schwan als Reittier Abzeichen Brahmas unter den Göttern ist.

Neben dem menschlichen Idealtyp des Brahmanismus ist dieses Maß auch den Vollendeten Großen Menschen des Buddhismus und Jainismus eigen: es ist untrennbar von der Erscheinung des Buddha, der ja bereits bei der Geburt auf Grund der zweiunddreißig körperlichen Merkmale und der sie begleitenden achtzig Nebenzeichen als gottgleich vollkommenes Wesen (Mahapurusha) kenntlich ist. Die vier kleineren Maße sind verkümmerte Varianten der Idealzahl 1o8 und sind darum nur zur Darstellung menschlicher Gestalten geeignet, auf die sie sich je nach der Würde der Dargestellten verteilen. Im Citralakshana heißt es betreffs Zeichnung von Menschen: »(...) in ihrer Länge sollen sie, indem man den Königen je ein Angula mehr gibt, entsprechend um einige Zollmaße verringert werden.« Im Vishnudharmottara finden sich genauere Angaben: Weise, Dämonen, Minister, gewöhnliche Brahmanen und der Hauspriester des Königs sollen im Maße von 1o6 Angulas gebildet werden, während der König 1o8 bekommt, Halbmenschen (Kinnara) und Schlangenwesen (Naga) sollen vom Malavya-Maße (1o4) sein, ebenso Frauen von Stand. Hetären und Angehörige des dritten Standes gehören in die Klasse vierter Länge (1oo) für künstlerische Darstellung, und Angehörige der untersten Schicht des vierstufigen Kastenbaus, die Shudras, gelten hinsichtlich ihrer Maßen als »Hasen« mit der Länge 90.

Gelten diese Längenmaße für den wirklichen Menschen, den man einem dieser Typen zuteilen will, als feste Zahllengröße, so haben sie für die künstlerische Darstellung menschlicher Figur die Bedeutung einer Kennziffer, aus der nach genauen Regeln ein minutiöses Proportionsschema der Gestalt zu entnehmen ist. Für die Proportionslehre der Kunst ist 1 Angula keine arithmetische, sondern algebraische Größe, deren er sich von Fall zu Fall als die Fingerbreite der entworfenen Figur darstellt. Alle Proportionen menschlicher Gestalt werden in ihrer Lehre als Bruchteile des Längenmaßes oder Vielheiten (auch Bruchteile) der Fingerbreite festgelegt. Sie werden (in den verschiedensten Quellen) für das Idealmaß von 108 Angulas gelehrt, für seine verkürzten Varianten sind sie dem Künstler aus dem Idealschema errechenbar. Er muß die absolute Größe seiner Figuren, die sich nach Größe des vorgesehenen Bildraumes richtet, je nach ihrer inhaltlichen Bedeutung mit der Kennzahl eines der fünf Typen gleichsetzen, um im Verhältnis zu ihr jedes Detail entsprechend dem idealen Proportionsschema von 1o8 Angulas zu bestimmen.

Die genaue Analyse dieses Idealschemas füllt räumlich den größten Teil des Citralakshana. Das Gesicht wird dort z. B. folgendermaßen aufgeteilt: »Das Gesicht wird in drei Teile geteilt, Stirn, Nase und Kinn, deren Maß je vier Angula beträgt. Was die Anzahl der Angula in der Breite des Gesichts betrifft, so wird sie auf vierzehn angegeben. Die obere und untere Partie des Gesichts betragen 12 Angula an Breite; auf Grund dieser Maße ergibt sich für die Länge des Gesichts die Annahme von 12 Angula. (...) Die Breite des Ohres beträgt 2 Angula und seine Länge 4 Angula. Die Ohröffnung wird auf einen halben Angula (an Breite) und einen Angula (an Länge) angegeben. Die Ohrenspitzen und die Augenbrauen liegen in gleicher Höhe, die Augenhöhlen befinden sich mit den Ohröffnungen in gleicher Höhe. (...) Der Raum von der Mitte der Brauen bis zur Grenzlinie der Haare beträgt an Weite zweieinhalb Angulas. Von den Anfängen der Brauen bis über die Ausdehnung der Stirn hin, soll ein Maß von im ganzen 4 Angulas gemacht werden. Die Augenhöhlen sind 2 Angulas (lang) und ebenso der Raum zwischen den Augen. Die Augen betragen 2 Angulas an Länge und 1 Angula an Breite, so wird erklärt. Die Augäpfel betragen ein Drittel des Auges, wird erklärt, (...) die Nase ist 4 Angulas lang, die Spitze beträgt an Höhe 2 Angulas. An der Stelle, wo die Nasenlöcher schräg gemacht werden, beträgt die Weite 2 Angulas. Die Weite der Nasenlöcher ist 6 Yava, ihre Höhe wird als 2 Yava erklärt. Der Raum zwischen den Nasenlöchern ist 2 Yava breit und 6 Yava lang (...).« In dieser Weise sind die Proportionen des ganzen Körpers bis ins kleinste normiert.

Neben diesem Normalschema für göttliche und gottgleiche Gestalten stehen andere, die nur Götterbildern eignen. Im Gegensatz zu den kleineren Proportionsordnungen des menschlichen Körpers, die durch Verminderung der Ideallänge um einige Angulas entstehen und als Verkümmerungen von ihr nicht durch zwölf teilbar sind, können sie nicht durch Abzug aus dem Normalschema abgeleitet werden, sondern haben ihre eigene Größenordnung, deren Längenmaß in jedem Falle ein Vielfaches von zwölf ist. 12 Angulas bilden einen Tala (Spann), und nach den Vielfachen von zwölf, die ihre Längen sind, heißen diese Schemata »Zehn-Tala« (Dashatala), »Acht-Tala« (Ashtatala), »Sieben-Tala« (Sapta-Tala) und »Fünf-Tala«-Ordnung« (Panca-Tala) - wie das Schema mit Länge 1o8 Angulas »Neun-Tala«-Ordnung (Nava-Tala) genannt wird.

Alle sind algebraische Schemata. Ihre Verwendung steht nicht im Belieben des Künstlers, sondern sie sind verschiedenen Erscheinungstypen der Götter zugehörig. Wie das »Neun-Tala-Schema« aus der menschlichen Idealfigur, dem gottgleichen Heiligen (Mahapurusha: Buddha), entwickelt scheint, dessen hohe Artung sich in der vollkommenen Schönheit seines Leibes ausprägt, und von ihm auf göttliche Gestalten als das normale Schema übertragen wurde, scheinen die anderen »Tala«-Ordnungen aus der eigenartigen Körperlichkeit besonderer Göttergestalten als deren Proportionskanon herauskristallisiert zu sein. Die Erscheinung mancher weiblicher Gottheiten läßt sich nicht auf das Schema männlicher Idealgestalt bringen, ohne den Charakter des Bildwerkes als Wesensaussage aufzuheben, andererseits verlangen Figuren, bei denen das Verhältnis von Kopf- und Rumpfgröße in einem anderen Verhältnis steht als beim gutgebauten ausgewachsenen Menschen, einen besonderen Kanon. So wird der dickleibige Ganesha, der auf untersetztem Rumpfe den mächtigen Elefantenkopf trägt, im »Pancat-Tala«-Schema gebildet, in dem sein Kopf (= 1 Tala) ein Fünftel der Gesamtlänge einnimmt. Dasselbe gilt für die Darstellung des knabenhaften Krishna, bei dem, kindlichem Wuchse entsprechend, der Kopf im Verhältnis zum Leibe größer sein muß als bei dem tanzenden Shiva, der die Idealfigur des Erwachsenen hat.

Betrachtung W. S. Hadaways

Das Grundelement der optischen Wirkung, die dieser Stil dem strengen Aufbau seiner Gestalten in kanonischen Proportionssystemen verdankt, hat W. S. Hadaway in einer beiläufigen Bemerkung berührt: »Ein Wort der Erklärung betreffs der Diagramme (der Proportionsschemata, die seine Ausführungen besonders wertvoll machen) mag von Nutzen sein. Man muß erfassen, daß sie alle im »Aufriß«« gezeichnet sind, genauso wie ein Architekt oder Gestalter eines Innenraumes eine Werkzeichnung für eine Hausfassade oder eine Wand entwirft. Natürlich kann man niemals eine Figur genauso sehen, denn das ist eine Konvention des Zeichners: er nimmt an, daß das Auge sich gleichzeitig mit jedem Teile der Figur auf ein und derselben Höhe befindet.«

Was Hadaway hier zur Erklärung seiner graphischen Darstellungen der Proportionsschemata anführt, gilt nicht nur für sie, sondern auch für die künstlerischen Schöpfungen selbst, die nach diesen Proportionen gebildet sind, es gilt vom indischen Kultbilde im weitesten Umfange. Und dieser optische Befund, den das westliche Auge beim äußeren Abtasten indischer Bildwerke feststellen kann — so wie ihn Hadaway an den entsprechenden Proportionszeichnungen bemerkte —, entspricht genau allem, was die Betrachtung des Kultbildes als Gerät im Andachtsakte innerer Schau von innen her gelehrt hat. Der absolute Charakter dieser Formgebung, der das äußere Auge zwingen will, auf allen Teilen der Figur gleichzeitig in einer jedem von ihnen zukommenden Höhe zu verweilen, ist der auch Uneingeweihten sichtbare Niederschlag des Prozesses innerer Schau: die Aufgabe, sich adäquat erfassen zu lassen, die das Kultbild mit seiner optischen Gegenwart aufgibt, kann nicht von einem äußeren Auge gelöst werden, das von einem partikulären Standort aus schweifende Kreise zieht, sondern allein auf Grund eines Vermögens, ein Mannigfaltiges gleichmäßig und einheitlich zu fixieren — ein Vermögen, das, in innerer Schau entwickelt, dem äußeren Auge anerzogen werden kann, so daß es sonnenhaft wird und auf Kleinstes wie Größtes am Bilde unendlich viele Lichtstrahlen gleicher Kraft und gleicher Liebe zur gleichen Zeit versenden kann (während das ungeschulte äußere Auge einer schweifenden Scheinwerfergarbe gleicht).

Groß - Klein, Eindruck und Betrachtung

Im absoluten Charakter dieser Formgebung des figuralen Kultbildes zeigt sich eine Verwandtschaft mit dem funktionalen Zwilling: dem geometrisierenden Linienschema. Diesem absoluten Charakter ihrer Form verdanken beide Gebilde, daß sie in ihrer Wirkung von der faktischen Größe, die sich in Metern oder Zentimetern ausdrücken läßt, unabhängig sind. Photographische Wiedergaben indischer Bildwerke lassen den Betrachter allzu oft im Dunkeln über ihre wirkliche Größe, sie sind jenseits von Groß und Klein wie jene linearen Yantras, deren Struktur völlig den Tatbestand auslöscht, daß sie faktisch eine Seitenlänge von reichlich zehn Zentimetern haben. Die figurenreichen Mandala-Malereien Tibets könnte ein Ahnungsloser, dem sie in photographischer Wiedergabe präsentiert werden, als weiträumige Fresken oder Deckengemälde im Format der Sixtinischen Kapelle ansprechen, während sie etwa die Größe eines Zeitungsblattes haben. Das Geheimnis dieses Stils ist, daß seine kleinen Stücke groß wirken können, ohne groß zu sein, während seine großen und größten Stücke gleichfalls groß, aber nicht riesig wirken.

In sich betrachtet sind sie weder groß noch klein, erst der äußere Beschauer, der mit dem Maßstab seiner eigenen Leiblichkeit an sie herantritt, der sein Auge von ihnen weg auf Umgebendes, nicht zu ihnen Gehöriges, abgleiten läßt, stellt fest, wie groß sie vergleichsweise sind. Die Photographie isoliert sie vom Maßstabe unseres Körpers und der Blickbewegung, die durchmessene Wege sofort als Dimensionen des Gegenstandes aufzeichnet, und bewahrt diesen Bildwerken die Größe ihres absoluten Stils jenseits vom »Kleiner« und »Größer« ihrer faktischen Dimensionen. Dieses ihr »Jenseits« eben ist die Legitimation ihres Ursprungs aus innerer Schau. Denn das innere Schaubild hat — wie sie — wohl ein klares Größenverhältnis seiner Teile, ist aber in sich geschlossene totale Erfüllung des inneren Sehfeldes und kann als solche nichts Zweites neben sich haben, an dem seine Dimensionen meßbar wären. Es hat in sich großen oder kleinen Stil, ist aber weder groß noch klein. Der Proportionskanon der handwerklichen Tradition bewahrt in sich das technische Geheimnis, dem Kultbilde als äußeren sinnfälligen Objekte die Eigenart innerer Schaubilder zu geben, denen es als Projektionsziel und Stellvertretung im Akt der Andacht dient.

Andacht als Yoga

Die Rolle des figuralen Kultbildes im Yogaprozeß der Andacht und seine Ersetzbarkeit durch das rein geometrische Gebilde sind ebenso wie die Einsicht in seinen Proportionskanon geeignet, das Befremden zu klären, von dem sich das mit westlicher Sehgewohnheit belastete Auge bedrängt fühlt, wenn es ihm gegenübertritt. In seinem absoluten Stil steht das indische Kultbild nicht allein da, es teilt ihn z. B. mit ägyptischer Plastik wie mit den archaischen Werken griechischer Kunst (wobei im Einzelnen so verschiedene Voraussetzungen mitsprechen, daß eine vergleichende Betrachtung nicht dieselben Ergebnisse zu Tage fördern kann, wie eine — hier versuchte — isolierende). Erst die epochale Wandlung menschlichen Bewußtseins, die mit der hellenischen Aufklärungsperiode des fünften Jahrhunderts einsetzt, die mit den Namen Demokrits und der Sophisten und ihres Gegenspielers Sokrates verbunden ist, die den Menschen zum Maß aller Dinge erhob, gebar das neue Auge, das nach seinen Sehgesetzen die Welt im klassischen Stile ordnete und in klassischer Kunst ihr das Gesetz, zu sein und schön zu sein, vorschrieb.

Das Vishnudharmottara

Auch das Gesetz, schön zu sein, unter dem sich das Grauenhafte zum Erhaben-Düsteren und das Häßliche zum Grotesk-Komischen mildert, ist der absoluten Kunstform des Kultbildes fremd. Seine Geltung würde ihr oberstes Gesetz, Wesensaussage unbedingter Gültigkeit zu sein, einschränken, ja aufheben. In der bildenden Kunst Indiens herrschen laut dem »Vishnudharmottara« genau wie in der Dichtung alle neun möglichen Geschmacksarten (Rasa): die erotische (Shringara), die komische (Hasya), die mitleidige (Karuna), die heldische (Vira), die wildwütende (Rudra), die grauenerregende (Bhayanaka), die Abscheu erregende (Bibhatsa), die wundererfüllte (Adbhuta) und die friedvolle (Shanta). Während die erotische und friedvolle Art allein zum Schmuck eines Wohnhauses geeignet sind, haben sie alle ihren Platz in der Kunst des Herrscherpalastes — und in den Tempeln der Götter.

Die furchtbare Seite des Göttlichen, vor der die Kreatur in Grauen vergeht, verträgt keine Beschönigung, und während die Darstellung des Grauenerregenden im täglichen Wohngemach von unheilbringender Vorbedeutung wäre, ist sie am Platze, wo das Göttliche, das grauenvoll und milde zugleich ist, seinen Sitz hat. Vom Wesenhaften seines Aspekts darf so wenig eine Nuance oder ein Stück entsetzlicher Intensität der Geste abgezogen werden, wie von seinen Maßen, deren Verkürzung statt Göttern dämonische Wesen zur Darstellung brächte. Wer sich unterfängt, einen Aspekt des Absoluten bildlich festzuhalten, begibt sich der Freiheit, aus Schönheitsgründen zu modifizieren, die bei der Darstellung von Menschen innerhalb traditioneller Grenzen ihm verbleibt. Denn das Abbild des Göttlichen dient magischen Zwecken, und seine Verfertigung kann darum nur unter dem Primat der Treue zum Wesen stehen — wie jenes erste Bild des toten Brahmanenknaben, das der fromme König aus innerer Schau in den äußeren Stoff projizierte, den magischen Akt der Belebung durch den Gott an sich erfahren konnte, weil es ganz getreu war. Gleich ihm kann das figurale Yantra in der »Einsetzung des Odems« göttliches Leben empfangen, weil es — in Schrecken und Lieblichkeit — das getreue Abbild der in innerer Schau erfahrenen Selbstoffenbarung des Göttlichen ist.

Darstellungen von Gottheiten, die in Yab-Yum-Stellung ihres weibliche Ergänzung umfangen, mag westliches Empfinden befremden, wie das Allgemeinste der Formgebung indischer Kultbilder das unbefangene Auge westlicher Betrachter befremden muß, weil sie — der heimischen Sphäre des Kults, in der sie Yantra ist, entrissen — uns ebenso entgegentritt, wie Stücke moderner Kunst und Reste großer Vergangenheit, in der wir selbst verwurzelt sind. Darum waren für Bildwerke dieser Art Verwechslungen möglich, die verurteilten, was nicht verstanden werden konnte. Solche Bilder halten keine Situation fest, gestalten keine Szene — so wenig wie die ineinander geschobenen Dreiecke des Shri Yantra, die ineinander tauchen und Verwandtes meinen. Sie sind Symbol für einsame innere Schau.

Das Ineinander dieser Gestalten ist ein völliges Für-sich-Sein, aber nicht das Für-sich-Sein einer verschwiegenen Liebesnacht zweier glücklicher Geschöpfe, auch nicht das Für-sich-Sein entfesselter reiner Naturkräfte, deren Walten nicht danach fragt, ob es gesehen wird, und welche Empfindungen sein Anblick auslöst, sondern es ist das Für-sich-Sein einer Polarität des Seienden, außer der nichts ist, was ist, die in ihrer Vereinigung das Ganze ist. Fraglose Wirklichkeit, die den bezwingt, der ihrer reinen Anschauung fähig ist, Seinsaussage im Bildwerk, Metapher der Wahrheit, die shivaitischer Tantrismus prägte, stellt sich hier in durchsichtiger Gewandung buddhistischer Idee dem inneren Auge des Eingeweihten zur Schau. Das Göttliche Wesen, das ewig ruhevolles Sein und ewig spielende Bewegung ist, lebt hier in unerbittlich unbewegte Form gehoben, dem oszillierenden Schimmer zeitgebundener Gebärde, der Vergänglichkeit des Moments entrückt, lebt hier in einem Gestus der Liebe, vor dem alles in Zeit und Raum Gebundene - anstürmend sich brechende Brandungswelle des Verlangens wie langhin schwebend verebbende Seligkeit - nur vergängliche Spiegelungen in umwölktem Bewußtsein sind.

Aus den Augen dieser ruhevollen, ganz von innen verklärten Angesichter, die unbewegliche Blicke ineinander tauchen, mag auch der Uneingeweihte etwas von der Unerbittlichkeit der Wesensaussage indischer Kultbilder, der Unerbittlichkeit des Gebotes innerer Schau erraten, die sich in der geometrischen Strenge rein linearer Yantras unzweideutig ausspricht. Der unbedingte Ernst der Gottesnähe, der dort das Göttliche more geometrico schematisch faßt, darf, wenn er in der Patrima more figurali redet, unerbittlich um menschliche Konvention und Moralgebote, die er nicht zerbricht, sondern als menschlich erfüllte unter sich weiß, wo er das Göttliche zeichnet, sich die adäquaten Symbole seiner Gotteserfahrung frei wählen. Das Ineinander dieser Blicke spricht eine Endgültigkeit und ewig unerschöpfliche Vollkommenheit des Durchdrungenseins beider Gestalten aus, die alle leidenschaftliche Bewegung als mögliche Metapher hinter sich läßt.

Dieses große Gegenüber der Häupter zweier Wesen, die unlöslich in eins verschmolzen sind, drückt ein Zwei-in-Einem aus, wie es kein Kuß mit seiner Verschmelzung sagen könnte, bei dem schweifend suchende und verweilend aufblühende Lippen nicht in die Sphäre der Zweitlosigkeit gelangen können, sondern in naivem oder verzweifeltem Versuche, Unendliches mit endlicher Geste auszudrücken, von Bewegung zu Bewegung gleiten oder rasen — nur um in ihrer Unersättlichkeit die eigene Unzulänglichkeit zu erfahren. Das Zwei-in-Einem von Gott und Welt, von Mensch und Gott hat in der Sphäre der Erfüllung, wo Raum schwindet und Zeit stillsteht, seinen vollkommenen Ausdruck wie in der Verschränkung der Leiber so in dem ruhevoll gesammelten Blick dieser ineinander tauchenden Augenpaare, die ohne Unstetigkeit und Blinzeln (Animisha) sind, wie die Augen der Götter und wie der Blick des Yogin, der mit dem inneren Auge gotthafte Wahrheit schaut.

Siehe auch

- Kapitel 1: Einleitung - Indisches Kultbild und klassische Kunst (Indische Kunst)

- Kapitel 2: Yoga und figurales Kultbild

- 2.1 Die Andacht zum fuguralen Kultbild - Pratima

- 2.2 Äußeres Sehen und inneres Schauen (Visualisierung)

- Kapitel 2: Yoga und figurales Kultbild

- Kapitel 3: Yoga und lineares Kultbild - Yantra und Mandala

- 3.5.1 Figurales Kultbild und lineares Yantra (Bild)

- 3.5.2 Die Formensprache des rein linearen Yantra (Form)

- 3.5.3 Das Shri Yantra

- Kapitel 4: Zeichensprache und Proportion im Kanon indischer Kunst (Zeichensprache)

- Kapitel 5: Der Ort des Kultbildes in der Welt des Gläubigen (Offenbarung)

- Heinrich Zimmer

- Indische Mythen und Symbole

- Indische Geschichten

- Himmelsfrau

- Yantra

- Mandala

- Chakra

- Hinduismus

- Buddhismus

- Meditation

- Kontemplation

- Maya

Literatur

- Heinrich Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kultbild (1926)

- Heinrich Zimmer, Der Weg Zum Selbst (1944)

- Heinricht Zimmer, Die Indische Weltenmutter (1980)

- Heinrich Zimmer, Buddhistische Legenden (1985)

- Helmut Hansen: Die Physik des Mandala (2007)

- Lama Anagarika Govinda: Mandala – Gedichte und Betrachtungen (1961)

- Paramahansa Satyananda, Tantra und Yoga Panorama

- Paul Deussen, Der Gesang des Heiligen. Eine philosophische Episode des Mahabharatam. Übersetzung der Bhagavadgita (1911)

- Swami Sivananda, Götter und Göttinnen im Hinduismus

- Swami Sivananda: Konzentration und Meditation

- Swami Sivananda, Parabeln

- Swami Vishnu-devananda: Meditation und Mantras, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum

Weblinks

- Meditation Portal

- Mantra Meditation

- Yantra Yoga

- Universallexikon - Kultbilder

- Kultbilder

- Mandalas - Kraftkreise der Buddhas. Aus: Buddhismus heute

- Mönche erschaffen farbenprächtiges Mandala

- C. G. Jungs Begegnungen mit dem Osten

- Erkenntnisreiche Beschreibung eines Mandalas

- Über Mandalas

- Das Mandala - der heilige Kreis im tantrischen Buddhismus

- Mandala Ikonografie

- Das Mandala der Tibeter

- Trailer des Dokumentarfilmes MANDALA von Christoph Hübner und Gabriele Voss. Sechs Mönche aus der Drugpa-Kagyü-Schule des bhutanischen Buddhismus stellen ein Sandmandala her.

- Mandalas and their Symbolism

- Englische Einführung und Konstruktionsbeschreibung eines Mandalas

- Mandalas: Sacred Art and Geometry