Indische Kunst

Indisches Kultbild und klassische Kunst

Artikel aus: Heinrich Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kultbild, 1987, S. 19 bis 36

Einleitende Gedanken

"Unser Wissen um indische Kunst wächst unablässig: Verschüttetes wird, wenn auch nur mählich und verstreut, zutage gefördert, und was von alten wie jüngeren Denkmalen sich des Lichts der Sonne freut, wird von einer immer größeren Schar begeisterter Liebhaber aufgenommen und der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Die inhaltliche Bestimmung der Stücke wird genauer, das Verständnis ihres stilistischen Details verfeinert sich und spinnt das Netz geschichtlicher Beziehungen, die ihre Masse ordnen, immer enger.

Zugleich wird unter denen, die sich mit indischer Kunst beschäftigen, eine Geste der Vertrautheit mit ihrem Stil und Wesen üblich, wie sie uns vor Denkmalen, die zum Erbe unserer eigenen Kultur gehören, gemäß sein mag, — angesichts dieser Zeugen einer anderen Welt bleibt sie einstweilen verwunderlich. Denn was wir zum Beispiel über das Wesen eines Haupttypus indischer Kunst, über das Kultbild, wissen: über seine Absicht und seinen mütterlichen Boden, ist bislang sehr wenig und reicht nicht hin, das Eigentümliche der Empfindung zu erklären, die uns befällt, wenn wir vor diese Erscheinungen, die einzig in ihrer Art sind, treten.

Man kann viel über indische Kunst hören und lesen und erfährt dabei auch vieles. Abgesehen von der unerläßlichen, rein ikonographischen Arbeit, die ihre inhaltlichen Bezüge klärt und damit den Grund zu aller weiteren Betrachtung legt, hat hier Stilanalyse, ästhetisch wertende Betrachtung und unmittelbare Ergriffenheit ein weites Feld gefunden. Aber wenn man ihre vielfältigen Äußerungen durchläuft, sucht man im ganzen vergeblich nach einer Antwort darauf, warum eine so vornehme Erscheinung indischer Kunst, wie das indische Kultbild, in seinem allgemeinsten formalen Habitus so ist, wie es ist, warum es uns — jenseits landschaftlicher Schranken Vorder- und Hinterindiens, des Nordens wie des Südens — mit einem ganz eigentümlichen Gestus begegnet, vor dem wir immer wieder in ebenso elementarer Ergriffenheit wie befangener Scheu stehen.

Zwischen ihm und uns liegt es wie eine Schwelle, die zu überschreiten uns keine Füße gewachsen sind. Das Wissen um Namen und Bedeutung der hohen Wesen, die in ihm Gestalt werden, genügt augenscheinlich nicht, um uns jene Nähe und jene Vertrautheit mit ihnen zu verschaffen, die uns mit den großen Erscheinungen unseres eigenen künstlerischen Erbes verbindet. Wir fühlen: es hat mit ihrer eigentümlichen Form eine besondere Bewandtnis, zu deren Klärung ein Wissen um die Weltanschauungslehren, aus denen sie erwachsen, und die Symbolik ihrer Haltungen, ihrer Embleme und ihrer legendaren Situation allein nicht ausreicht.

Nehmen wir diese geistigen Bezüge in uns auf, so werden wir zwar wissender um die Bedeutung dieser Bilder, ihr Geistiges wird uns verständlich, aber ihr Sinnliches: ihre formale Erscheinung und Wirkung, die in gewissem Umfange als Ausdruck eines Geistigen auch eine geistige Deutung zulassen, behalten einen ganz elementaren ungelösten Rest, der eben jene Spannung der Distanz zwischen uns und diesen Gebilden bedeutet. Diese Spannung wirklich überwinden hieße wohl aus unserer westlichen modernen Haut fahren, aber insofern wir liebende Betrachter dieser Zeugen einer anderen Welt sind, ist es uns aufgegeben, wenigstens begreifend diese Spannung zu lösen: zu klären, was mit uns geschieht, wenn wir ihnen gegenübertreten, und warum dann immer mit uns geschehen muß, was mit uns geschieht.

Die Frage, die diese Spannung uns auferlegt, geht nicht um den besonderen Inhalt und den zeitlich wie landschaftlich bestimmten Stil einzelner dieser Kultbilder. Das Wissen um diese beiden Dinge gehört zuden notwendigen Voraussetzungen oder zur fruchtbaren Detailkenntnis, aber die Antwort, die aus diesem Wissen kommen kann, ist teils zu allgemein, teils zu speziell, als daß sie unsere Spannung lösen könnte.

Sie gilt zum Beispiel in gleicher Weise von den großen Relieffolgen der indischen Götter- und Buddhalegende wie vom Kultbild, die doch in anderer Weise zu uns sprechen, als dieses. Eben daß es Kultbilder sind, vor die wir treten, bezeichnet die Richtung, in der die Lösung unserer Spannung liegen kann. Sie sind ja keine selbstgenugsamen Gebilde, kein reiner Ausdruck einer religiösen Weltanschauung, die unser Wissen sich zu eigen machen kann; sie sind zweckbestimmte Glieder eines seelisch-sakralen Prozesses. Es ist uns gewiß versagt, ihn zu üben, aber wenn wir ihn unserem Geiste vorführen könnten, mag es uns gelingen, die ganz eigentümliche Funktion jener Gebilde, die uns als selbstgenügsame Schönheit und als geistiges Symbol fasziniert haben, zu umschreiben und aus dieser ihrer Funktion heraus zu begreifen, warum sie sind, wie sie sind.

Diese Empfindung schmerzlicher Spannung und liebenden Befremdens angesichts des indischen Kultbildes ist bei uns freilich nicht ganz so allgemein verbreitet, wie es vielleicht natürlich wäre. Die augenblickliche Beschäftigung mit indischer Kunst befindet sich immer noch im Stadium der Gegensätzlichkeit zum Klassizismus, der sie in seinen Museen unter ethnographisches Material einordnete und naiv den Wertkanon des klassischen Stils an sie herantrug. Indem diese Haltung mit einem oft ungewollten Snobismus seine Begriffe resolut beiseite schiebt, gelangt sie zwar dazu, die ewige selbstgenügsame und ursprüngliche Bedeutung ihres Stoffes zu behaupten; aber, wenn sie sein Wesen umschreiben will, verliert sie sich bei seiner Behandlung gern entweder in subjektiver Begeisterungshymnik, die ihr Ergriffensein zum Gehalt der Bildwerke erhebt, oder bewegt sich in historischem Detail von Datierung, Stilbezügen und ideengeschichtlichem Hintergrund.

Sie verschweigt sich gern das unvermeidliche Gefühl des Befremdens und die Stimmung ein anderes Reich zu betreten, die uns Westliche immer wieder befallen, wenn wir nach einer Pause wieder einmal einem indischen Bildwerk gegenübertreten, vielleicht weil sie in dauernder Berührung mit solchen sich an diese Empfindung des Befremdens gewöhnt hat und sie nicht mehr bemerkt. Diese Empfindung gehört dann schon mit zur Sphäre dieser Beschäftigung und würde, vom Bewußtsein zugegeben, den Mut zur Aussage schwächen, dessen man auf diesem schlecht erhellten Trümmerfelde unbedingt bedarf, wenn man den Ehrgeiz und die Neigung hat, etwas von sich aus deutend darüber verlauten zu lassen.

Nachdem der Absolutismus des klassischen Ideals, der sich bei der Geringschätzung indischer Plastik auf Verse des winckelmännisch blickenden Goethe von »Elefanten- und Fratzen-Tempeln, düstrem Troglodytengewühl und verrückter Zierrat-Brauerei« beziehen konnte, durch Revolutionen unserer Art zu sehen, bei uns beseitigt ist, nach denen auch ein drohender Neoklassizismus nur die Ruhepause einer biedermeierlichen Restaurationsepisode bedeuten könnte, ist nicht abzusehen, warum dieses Gefühl der Fremdheit, das als Begleiterscheinung des ersten Eindrucks eines indischen Kunstwerks weit verbreitet ist, nicht offen eingestanden sein soll, da es mit keiner abschätzigen Bewertung indischen Materials mehr verbunden sein kann.

Verständnis aller Kunst setzt eine unbefangene Klärung des Eindrucks voraus, Ehrlichkeit, über keine seiner Komponenten hinwegzugleiten, und wenn sich in uns bei Begegnung mit indischer Plastik noch immer wieder statt spontanen Ergriffenseins und unmittelbarem Kontakt ein milder Schauer ehrfürchtiger Verwunderung, ein unwillkürliches Leisegehen der Seele wie beim Betreten fremder, halbverhängter hoher Räume einstellt, uns fremde Fühlung überfällt, muß es fruchtbar sein, dieses sich immer wieder einstellende Eindruckselement festzustellen und anzuerkennen, anstatt es in kaum bernerter Aufwallung von Scham vor uns selbst, als unseres leidenschaftlichen Erkenntniswillens unwürdig und mit unserer Lust in diese große Welt einzugehen, unvereinbar, aus dem Lichtkreis des Bewußtseins zu verbannen, wenn es ihn betritt.

Wir mögen mit indischer Kunst noch so vertraut tun und auch sein, wir können die Tatsache einstweilen nicht aus unserer Entwicklung bannen, daß wir an der klassischen Kunst sehen gelernt haben. Ihre Art zu sehen, beherrschte noch die impressionistische Kunst. Wir können es nicht aus unserer Gegenwart löschen, daß unsere Häuser, unsere Plätze in ihrer Form überwiegend klassisch geprägt sind, und unser Auge, wo wir gehen und stehen, sei es auch widerwillig und beleidigt von der Unnatur der meisten dieser kümmerlichen Derivate eines großen Stils, sich mit ihnen auseinandersetzen muß, und daß sein Stil, Künstlerisches zu sehen, dadurch in erster Linie klassisch geschult und bestimmt ist.

Löscht darum eine verbreitete Liebe zur indischen Kunst jede Erinnerung an klassische Bilder aus ihrem Bewußtsein, um ganz in ihrem verehrten Element zu schwimmen, um, wie man wohl sagt, es »aus sich heraus zu verstehen«, so muß einem Bewußtsein, das die Empfindung immer erneuter Verwunderung beim Anblick indischer Plastik unbefangen anerkennt, dieser Weg als nicht ganz befridigend erscheinen, weil er ein wesentliches Eindruckselement bei seiner Arbeit des Verstehens glaubt ungestraft überspringen zu können, das für unser nicht frei gewähltes, sondern durch unsere geschichtliche Situation uns einmal auferlegtes Verhältnis zu ihr bezeichnend ist. Aus der Klärung dieses Elements der Verwunderung muß sich eine, wenn auch nur kleine Einsicht in die Eigenart indischer Plastik gewinnen lassen, um deren Erkenntnis es uns bei aller Beschäftigung mit ihr zu tun ist. Diese Einsicht wird eine ganz vorläufige sein und kann zunächst, als in reiner Subjektivität der Erfahrung begründet, nur den Wert einer Anregung haben: sie veranlaßt, nach dem sachlich Gegebenen zu fragen, das die besondere Wirkung des indischen Kultbildes auf den ästhetisch eingestellten Betrachter erklärt, weil es den Boden für seine Erscheinung, wie sie erscheint, bildet. Diese Klärung kann sich nur an einer Gegenüberstellung klassischer Denkmäler mit indischen vollziehen, bei der unser verschiedenes Verhalten zu beiden Gruppen festgestellt und in einem gewissen Umfange gedeutet wird. Überflüssig, zu sagen, daß es sich bei den dafür notwendigen Formulierungen um keinerlei Bewertung der Gegenstände handelt.

Für diese Erhebungen scheint es nicht vonnöten, eine Umgrenzung des Begriffs der klassischen Kunst vorauszuschicken, die im Griechenland des fünften vorchristlichen Jahrhunderts entstand und als Stilphänomen seither in Europa eine unvergleichliche Rolle gespielt hat. Ihr Wesen ist bekannt und steht hier nicht in Frage, wo es sich zunächst nur um eine Kontrolle unseres Verhaltens vor Stücken ihres Bereichs handelt im Vergleich zur Wirkung indischer Kultbildplastik auf uns. Dazu genügt es, sich auf Stücke zu beziehen, deren klassischer Charakter unbestritten ist, etwa auf Polyklets Doryphoros, den Apollo des Belvedere, die Aphrodite von Knidos oder ihre mediceische Schwester und Reliefs wie den Abschied des Orpheus. — Unter der Masse indischer Kultplastik bilden die Buddha- und Heiligenbilder des nordwestlichen Grenzlandes Gandhara einen besonderen Erscheinungskomplex zwischen den Lagern des klassischen Stils und des rein indischen Kultbildes, wie es ihrer zeitlichen und geographischen Mittelstellung zwischen der hellenistischen Kunst der Mittelmeerkultur und der nachchristlichen des eigentlichen Indien samt seinen östlichen Kultur provinzen entspricht.

Sie sind Ausstrahlungen hellenistischer Kunst auf indischen Boden und haben mit dem echt indischen Kultbild formal noch wenig gemein. Der starke westliche Einschlag an ihnen erlaubt es, manche darunter kontrastierend gegen rein indische Ausprägungen desselben Motivs auszuspielen. Ist an ihnen nicht abzulesen, was die eigenartige Formgebung ihrer indischen Geschwister aufschließen kann, so scheint es mit dem Blick auf Indien geboten, sich von vornherein westlicher Gepflogenheiten zu entschlagen und Grenzen bisher geübter Betrachtung auszulöschen, die es für den Inder nicht gibt. Wo die Betrachtung der Form des indischen Kultbildes halt zu machen hat, kann nur ihr Gegenstand selbst bestimmen.

Das menschenhaft gestaltete figurale Kultbild soll in seiner ganz eigentümlichen Formgebung begriffen werden, aber wenn es sich als kurzsichtig und ungerechtfertigt erweist, seine Erscheinung, westlicher Gewohnheit folgend, von anderen Gebilden zu trennen, die für das indische Auge ihm eng verwandt sind und in der Kultpraxis seine Stelle einnehmen können, so verschieden sie unserem ungeschulten Auge und unserem nichteingeweihten Geiste dünken mögen, — müssen die eigenen Wege indischer Auffassung bis an ihr Ende gegangen und das Feld der Betrachtung genügend erweitert werden, muß, wo für sie der mütterliche Boden Indiens annoch das Anschauungsmaterial versagt, das Erbe seiner Nachbarländer, die Saatgut von ihm übernahmen, herangezogen werden.

Die Stille der indischen Kunst

Betritt man einen Raum mit indischer Plastik, so ist man zunächst von der Stille betroffen, die ihn erfüllt, auch wenn er stark bewegte Gestalten enthält. Sie atmen eine Ruhe aus, die sich auf den Beschauer legt, seine Schritte verlangsamt und ihn äußerlich wie innerlich verstummen macht.

Diese Kunstwerke regen nicht zu begeisterter, huldigender Zwischensprache an, sie wollen nicht betrachtet und schön gefunden werden. Sie führen ein Leben für sich, und auch der Buddha, der mit erhobener oder abwärts geöffneter Hand sich mehr vor uns befindet, als daß er steht, vollzieht im Schilde seiner Aura mit diesen Gesten sein Wesen, ohne sich an unsere Person zu wenden. Vor seinem ruhevollen Wesen sind wir nicht. Er zieht unseren Blick nicht spontan auf sich, wie eine klassische Gestalt, die den suchenden oder noch verlorenen Blick des Besuchers ihres Raums sofort auf sich bannt und nicht gewillt ist, zu entlassen, bis er sich gewaltsam dem seligen Auf und Ab ihres Linienspiels entreißt oder von den noch undurchlaufenen Reizen einer benachbarten Figur in Bann geschlagen wird, — unversehens bei einem Abirren oder weil sie bei einer Wendung zufällig mit in sein Bereich geriet. Diese indische Plastik nimmt augenscheinlich keine Notiz von unserer Anwesenheit, und in unserem Wunsche, mit ihr Kontakt zu gewinnen, fühlen wir uns gehemmt.

Dabei ist sie uns in ihrem greifbar-räumlichen Dasein näher als ein klassisches Bildwerk. Sie teilt mit uns denselben Raum, während die klassische Kunst gleichsam in ihrer eigenen Sphäre, die sie umfließt, steht und sich bewegt. Ein klassisches Bildwerk ist für uns wie von gläserner Luft umwoben; aber die Hand der Buddhas ragt in denselben Raum, den wir mit unserem Atem füllen. Es ist nur ihre Ruhe, ihr In-sich-Versunkensein, Ihr Nichtwissen um unsere Nähe, was sie davor bewahrt, einen Raum mit uns teilend, ein bloßer Gegenstand, wie ein Sarkophag oder Inschriftenstein für uns zu sein. Sonst könnte eine neugierige und gewissenlose Hand sie berühren.

Vergleich klassischer Kunst mit dem indischen Kultbild

Wie anders die Art, in der ein klassisches Bildwerk unser Auge an sich saugt, unendlich zu ihm redet und dabei doch einen unbedingten Abstand wahrt, indem es verschmäht, den Raum unserer Körperlichkeit mit uns zu teilen! Es bannt uns bei unserem Auge, und das Auge, das schauen will, kann seine Entfernung zum Gegenstand nicht unendlich verringern, bis sein Gegenstand in den Tastbereich der Hand käme. Es hat nicht einmal die Freiheit, sie beliebig zu wählen, sondern der Gegenstand selbst zieht ihm aus seiner eigenen Bedeutung die Grenzen, zwischen die es treten muß, wenn es seine Sprache vernehmen will. Verläßt es sie, steht es keinem Kunstwerk mehr gegenüber, sondern einer toten Masse.

Das klassische Kunstwerk appelliert an das Auge und verspricht ihm eine Unendlichkeit, wenn es seinen geheimen Winke folgen will; woran indische Plastik appelliert, bliebe zu fragen, — an unser schaulustiges Auge jedenfalls nicht. Denn ihre Formen verschmähen es, uns anzublicken, eine Blickverbindung mit uns aufzunehmen, die, einmal hergestellt, unser Auge über ihre Formenfülle leiten könnte. Die klassische Kunst appelliert an das Auge und nur an das Auge. Wen sie bannt, der erstarrt körperlich in ihrem Bann und wird ganz Auge. Aber indische Plastik umkreisen wir leicht schwermütig, ungesehen von ihr und suchen einen Blick von ihr zu erhaschen.

Das Auge kennt keine Stofflichkeit des Eindrucks. Während indische Plastik stumm in räumlicher Kompaktheit und Schwere vor uns ruht, lebt die klassische Gestalt in einer Entbundenheit von Stoff und Schwergewicht, sie lastet nicht. Und das gibt ihr den Anschein, innerhalb unserer eigenen Räumlichkeit wie in ihrer eigenen Sphäre zu stehen. Indem sie unser anschauendes Auge fängt und uns ganz Auge werden läßt, erreicht sie, daß unser Auge eine Transsubstantiation an ihr vollzieht: ihre physische Realität verflüchtigt sich in eine rein optische. Sie ist entschwerte räumliche Geste, indische Plastik bleibt uns stoffliches Gebilde. An Polyklets Doryphoros z. B. ist das Stoffliche als solches ausgelöscht, denn das Auge sieht nur seine Gestalt. Erst der ästhetisch reflektierende Verstand, der die Komponenten des Eindrucks nachrechnet und auf ihre Ursachen zu reduzieren versucht, gibt sich über die Materialität von Stein und Bronze Rechnung. Er ist die Gestalt eines Jünglings, aber im Sundaramurtisvamin haben wir die Bronzefigur eines schönen Jünglings vor uns.

Während die klassische Kunst das Material (seine Möglichkeiten ausschöpfend) als solches aufhebt und zu einem Bildnis verklärt, bleibt es in indischer Plastik greifbar nahe. Sie ist bearbeitete Materie, die in ihrer Eigenart erhalten bleibt und an der man nur die vollzogene Formung bewundern kann. In ihr steht nicht ein Jüngling oder Stier vor uns, sondern das steinerne oder bronzene Bildwerk eines Jünglings oder Stieres. Denn sie bannt uns nicht, nur Auge zu sein, verwandelt uns nicht zu einem nur Schauenden, sondern beläßt uns unsere Körperlichkeit. Das bewahrt ihr die ihre.

Darum sind die Buddhas der Wandungen von Boro Budur bei aller Erdenferne von derselben Luft umspült, die den Pilger streift, der die Terrasse zu ihren Füßen umwandelt, sie sind ihm genau so körperlich nahe in ihren Nischen, wie die Mauern, in die ihr Sitz eingespart ist, sie sitzen in demselben greifbaren Raume, der um das Wandgestein zu ihnen hineinleckt. Ihre Eigenschaft, Ferne um sich zu breiten, beruht auf keiner Transsubstantiation durch das Auge, sondern auf ihrem selbstgenugsamen Für-sich-Sein, das Distanz schafft um sich her, wie die unnahbare Erscheinung eines lebendigen Heiligen, der durch eine Menge schreitet, die ihm Platz macht, weil er ihrer nicht gewahr wird.

Das klassische Kunstwerk appelliert an das Auge und bannt es. Denn es ist beredt. Es will sich selbst aussagen und vermag es. Es entfaltet sein Ganzes als einen vielheitlichen beziehungsvollen Zusammenhang und ist in sich artikuliert wie ein Satz menschlicher Rede, in dem ein Sinn sich aussagt, indem er in eine Vielheit von Wortzeichen auseinandertritt, die sich untereinander zu einer beziehungsvollen Gesamtheit verbinden. Seine bannende Macht für das Auge beruht auf dem Beziehungsreichtum seiner Teile aufeinander. Sie veranlaßt das Auge zu kreisenden Bewegungen, die das Kunstwerk nach allen Seiten auf- und absteigen, die den Beschauer veranlassen, das Bildwerk in einem magischen Zirkel immer erneut zu umkreisen. Eine Seite an ihm bezieht sich auf die andere, denn alles an ihm bezieht sich auf alles. Der magische Beziehungsreichtum des durch und durch artikulierten Ganzen versetzt Auge wie Schauenden in eine selige Unrast der Bewegung, in der das Bewußtsein der Unerschöpflichkeit dieser magischen Wirkung ein notwendiges beglückendes Element der Ruhe schafft. Das klassische Kunstwerk erzeugt unersättliche Schaulust. Es ruft das Auge an: »Verweile doch, — ich bin so schön!«

Der ganz anders geartete unerhörte Bann, den ein Buddha oder manches indische Götterbild auf uns legt, entströmt der großen Stille dieser Bilder vor sich selbst. Sie rufen unseren Blick nicht auf mit ihrem Wesen, das sie vor uns entfalteten, denn sie entfalten es nicht einmal vor sich selbst, sie ruhen einfach in ihrem Sein. Ein reines Sein, das sich nicht spaltet in einem Wissen um sich selbst, das sich nicht selbst Gegenstand wird und das uns darum aus seiner Nähe entläßt, ohne daß es für uns Gegenstand hätte werden wollen.

Die Magie des klassischen Kunstwerks beruht auf seiner vollkommenen Artikulation, die für das Auge eine Summe von Bewegungsleitern abgibt. Das Auge kann seinem Banne nicht entgleiten, weil es, einmal gefangen, in ein irrationales System von Blickleitern gerät, die ihm die Bahnen seiner Kreise weisen. Das klassische Bildwerk ist voller Kontur, der das Auge leiten will, das belebte Spiel seiner Flächen wogt in Lichtern, deren Helle das Auge ihre Bahnen entlang zieht, deren Schattentiefen es schmeichelnd in sich saugen. Es will mit Blicken abgetastet sein, er stellt sich ihnen zur Schau. Indische Plastik ruht selbstgenugsam in sich. Ökonomie und Fülle des Ornaments, Durcharbeitung von Körperfläche und Haar, Gliederung von Gewandstücken, der Aufbau der ganzen Figur dienen der klassischen Artikulation. Als Glieder eines Ganzen arbeiten sie einander in die Hände. Wenn ihr Betrachter versucht, ihren in- und füreinander arbeitenden Zusammenschluß als Wirkungszusammenhang zu analysieren, so ist mit verständnisvoller Beschreibung ihres material-tektonischen Bestandes, der nur als dynamisch-blickleitend erfaßt werden muß, tatsächlich etwas Elementares über den Wirkungswillen eines klassischen Kunstwerks ausgesagt.

Mit solcher Analyse eines klassischen Kunstwerks steht es ähnlich wie mit der Zergliederung eines wohlgeordneten Satzes menschlicher Rede. Bei ihr ist mit dem reinen Aufzeigen des Wortbestandes und seiner grammatisch-syntaktischen Artikulation etwas Elementares über den Sinn eines Satzes ausgesagt. Durch erklärende Bemerkungen, die über den Beziehungsreichtum, über die in Obertönen mitschwingende Bedeutungsfülle der einzelnen Worte etwas weiter ausholen und ihren Ort in einer geistigen Welt bezeichnen, die der persönlich-stilistischen Prägung der allgemein-syntaktischen Beziehung gerecht werden, läßt sich um die strengen Konturen, die mit begrifflicher und syntaktischer Auflösung erfaßt sind, eine Lebensluft weben, die den Begriffen und ihrer Beziehung aufeinander im Satzganzen den Schmelz und bedeutsamen Schimmer verleihen, den aller Abglanz des Lebendigen trägt.

Damit erreicht eine Analyse, was sie etwa im Erschließen eines Satzes erreichen kann. Bei der Interpretation eines klassischen Kunstwerks wird diese Belebung des nacheinander in Worten entfalteten Bestandes und seiner tektonischen, blickleitend wirkenden Beziehungsfülle gemeinhin dadurch erstrebt, daß man auf die geistig-geschichtlichen Bezüge, mit denen es in Zusammenhang steht, hindurchgreift, dank ihrer spezifischen Stilmomente erfaßt und charakterisierende Beiworte, die der Bedeutungssphäre des Reizenden, der Würde oder des seelischen Ausdrucks angehören, angemessen darüber verteilt.

Bei indischer Plastik ist mit solchem analytischen Verfahren nichts zu erreichen, womit Wesentliches geleistet wäre. Lenkt man durch aufzählende Beschreibung den Blick in einem Nacheinander von Sätzen auf das unterschiedlich im Bildwerk Sichtbare, auf die Glieder der Gestalt und ihre Lage zueinander, auf Schmuck und Gewand, so kommt man über eine bare Aufzählung des Vorhandenen nicht hinaus. Es fehlt dem Gange des Auges wie der leitenden Rede, die ihn führen will, an den Blickleitern, die einen tektonischen Zusammenhang in ein dynamisches Augenerlebnis umwandeln. Das Reden darüber, wie die Aufnahme durch das Auge bleibt mit solchem Unterfangen bei einem Inventar des Vorhandenen in seinem räumlichen Beieinander, das in seinen Einzelheiten erfaßt werden kann, aber nicht, in einem Beziehungsreichtum aneinander gebunden, ihn und sich an ihm entfaltet.

Gewand und Schmuck bei Sundaramurtisvamin stellen sich einfach als ein reizvolles materielles Mehr an seiner Gesamterscheinung dar, sind aber kaum so sehr Leiter des Blicks, wie ein Ornament, eine Linie an unserer eigenen Kleidung, die bestimmt sind, eine lebendige Erscheinung zu gliedern und in Teilen ihrer natürlichen Tektonik zu unterstreichen. Wie ein farbiges Element unserer Kleidung, ob flächig oder linear, die Funktion der Blickleitung (und das bedeutet Artikulation), für die es etwa eingeführt ist, durch die Stofflichkeit wie Farbigkeit in hohem Maße ganz natürlich wieder aufhebt, indem es den Blick, den es auf sich zieht, auf sich isolierend festzuhalten geeignet ist, dank der Selbstgenugsamkeit alles substantiell in unserem Raume Seienden, so ruht auch an Sundaramurtisvamin Gewand und Ornament in der Undurchdringlichkeit des Dinglichen, das in seinem Dasein befriedet ist, ohne den Wunsch uns anzusprechen.

Das erklärt, warum eine an klassischer Kunst geschulte, zergliedernde Betrachtung nichts Wesentliches an indischer Kultplastik aufzuschließen vermag. Ihr dynamischer Trieb, abtastend nacheinander zu registrieren, findet hier keinen Eingang in ein System von Bahnen, um auf vielen, einander immer wieder sich findenden, sich schneidenden Gleisen dahinzugleiten, bis eine Summe von Bewegungserlebnissen des Auges vor einer höheren Instanz sich zu einem Bilde der Gestalt zusammenschließt. Schmuck und Körper stehen hier in keinem Verhältnis der Artikulation zueinander, sie schließen sich nicht formal als Bestandteile kontrastierend oder einander unterstreichend zu einem beredten Ganzen zusammen. Sie sind eine dem Auge unauflösliche einfache Einheit, eine Totalität des Seins. Bei solch einem Bildwerk lohnt es sich nicht, Teile nacheinander redend aufzuzeigen, denn es hat keine.

So wenig die Erscheinung eines Menschen ausgesagt ist, wenn man sie als nackten Menschen plus Bekleidung bezeichnet, denn es ist ein bekleideter Mensch, der erscheint, so wenig läßt sich hier Schmuck und Gewand zergliedernd vom Körper abheben. In dieser Einheit hebt sich nichts vom andern ab. Auch der Kopf ist nicht als solcher gegen den Rumpf herausartikuliert, wie etwa der Kopf des Apollo von Belvedere durch den Stoffwulst, der von Schulter zu Schulter läuft, oder auch das Haupt des klassizistisch empfundenen Gandhara-Buddha der Berliner Sammlung durch die entschiedene Schattenkehle des Gewandes. Hier ist der Ansatz des Halses auch in nichts unterstrichen durch nach innen fallende Schlüsselbeinschatten. Bildwerke dieser Art wenden sich nicht eigentlich an das äußerer Vielheit zugerichtete Auge, dessen Wesen glückliche Unrast, schweifend-erfassende Bewegung ist, da es ihnen fern liegt, es zu leiten und ihre Geschlossenheit, die frei von Betonungsunterschieden und Kontrastwillen ist, gliedernd zu entfalten. Sie sind ohne Wirkungswillen, weil sie den nicht sehen, der sie betrachtet.

Sundaramurtisvamin, der gotttrunkene Tänzer, dessen Schlankheit in ekstatischen Rhythmen erbebt, bereit, den Tanz der Seele in huldigendem Gliederspiel vor dem Bilde seines Gottes im Tempel zu lösen, des Gottes, der greifbarer noch als im Bildwerk vor seinem seligen inneren Anschauen schwebt, steht nicht vor uns, für uns da, — er zittert vor dem Angesicht des Gottes, der sein ganzes Inneres als Vision erfüllt. In seinem Bilde ist nicht ein bedeutsamer, wirkungsvoller Moment seines Tanzes festgehalten, sondern ein Sein, das in sich verhalten schwebt, seiner selbst unkundig.

Klassische Kunst

Wie anders in klassischer Kunst! Ihre Bilder wissen um sich und um uns. Sie scheinen mit einem Beschauer zu rechnen, für dessen entzücktes Auge sie einen idealen Moment verewigen. Der Apollo des Belvedere mit seinem lebhaften Gang, dem ausgereckten Arm und seinem ins Profil gedrehten Kopf gebietet der Zeit rings um ihn still zu stehen, denn er ist nur im flüchtigsten Augenblick so denkbar. In ihm verewigt heischt er Augen, die immer bereit sind, seine Haltung als eine augenblickliche aufzunehmen; als ein tatsächlich dauernder ist sein Gestus ohne ein Auge, das ihn als momentan zu sehen vermag, ein Unsinn. In seiner Anlage ist schon vorausgesetzt, daß immer ein Auge da ist, bereit, dem schwebenden Schwunge seines Schrittes, der königlich freien Drehung des Halses und der weiten Geste des Arms begeistert zu folgen. Auch die Haltung der mediceischen Venus ist ein Gestus innerhalb der Zeit, der ein Auge voraussetzt.

Das Moment des andächtigen Beschauers, den sie Zeugen ihrer enthüllten Schönheit werden läßt, ist an ihrer Konzeption so wesentlich wie das Moment des Augenblicklichen, der festgehaltenen flüchtigen Situation: sie lebt (wie alle klassischen Figuren) in der Zeit. Wer vom indischen Kultbild sich zu den Göttergestalten klassischer Kunst zurückwendet und aus der Sphäre verharrenden, in sich stetigen Seins vor die verewigte Augenblicksgeste tritt, mag, wenn ihn das klassische Kunstwerk nicht bannt, beim Apoll von Belvedere den Einfall haben, »es muß langweilig sein, immer und immer seinen Arm so auszustrecken, — auch wenn die Nacht die menschenleeren Räume füllt«, oder mag, wenn er die Aphrodite von Knidos nach einsamer Begegnung allein lassen muß, versucht sein, ihr über den Krug gehängtes Gewand ihr zärtlich um die Schultern zu legen, damit ihr zum Bade entblößter Leib nicht fröstele, wenn er wer weiß wie lange noch in der gleichen Stellung verharren muß. Denn sie lebt ja in einem Augenblick der Zeit.

Der göttliche Tänzer

Aber die vorwärts gestreckte Hand der Buddhas mit aufwärts gerichteter Innenfläche, die Schutz verleiht, und die abwärts geöffnete schenkende leben in zeitlosem Gestus. Die schenkende Tugend und die mitleidsvolle Macht, allen Wesen Schutz zu verleihen, werden in ihnen sichtbar: zeitlose Elemente des Wesens der Buddhas. In dieser Geste sind sie Buddha. Sie fragen nicht, ob sie in solchem Gestus gesehen werden, er ist ihnen unveräußerlich eigen als ihre Natur jenseits zeitgebundener Situation. Auch der tanzende Shiva ist nicht Tänzer in einem Moment eines Tanzes, sondern Tanzender schlechthin. Im Bildwerk wie in der Sprache ist er der höchste Tänzer. Die Sprache nennt ihn König der Tänzer (Nataraja), Herr der Tänzer (Nateshvara), Freund des Tanzes (Natapriya) und mit noch anderen Namen, die ihn als Tänzer bezeichnen.

So vielfältig seine Erscheinungsformen sind, begreift man ihn als Göttlichen Tänzer, dessen Tanz Entfaltung, Spiel und Untergang der Welt ist, so ist er nur Tänzer, ewiger Tänzer. Sein Tanz ist mehr als eine bloß bezeichnende Situation, die im Bildnis festgehalten und verewigt wird, Tanz ist sein Element. Tanz ist einer der vielen Aspekte seines göttlichen Wesens, eines der Gleichnisse, in denen seine Unendlichkeit Anschauung wird. Aber diese Gleichnisse sind jedes in ihrem Gehalt absolut, und in ihrer Beziehung auf das Wesen des Gottes, das aller Anschauung entrückt ist, sind alle unmittelbar. In einem Bewußstein, das sich anschauend durch ein Gleichnis in das Wesen des Gottes versenkt, haben sie keinen gleichzeitigen Bestand miteinander. Diesen gleichzeitigen Bestand haben sie nur für die redende Begeisterung des Gläubigen (— um von der Betrachtung des Religionswissenschaftlers zu schweigen), der Gleichnis des Gottes gegen Gleichnis setzt: das heißt Totalität seines Wesens gegen Totalität (etwa im aufreihenden Nacheinander eines Hymnus), um in ihrem Wechsel Gleichnis durch Gleichnis aufzuheben und die Unzulänglichkeit aller Gleichnisse, die Unendlichkeit des Göttlichen zu fassen, darzutun.

Das klassische Kunstwerk setzt ein ewiges Auge voraus, das beglückt und deutend auf ihm verweilt; es weiß um seine Schönheit und will sie zur Geltung bringen. Wie Salome in ihrem verzweifelten Liebeswerben den Propheten, tönt es sein Gegenüber sieghaft an: »Mensch sieh mich an!« — Und wenn unser Blick ungebannt an ihm vorübergeht und wir aus seiner Nähe uns verziehen, ohne uns in seine Reize verloren zu haben, darf es wie Salome zum Haupte des Jochanaan klagen: »0 warum hast du mich nicht angesehen! Hättest du mich angesehen, du hättest mich geliebt! ...« — Zwar haben wir für uns selbst kein Recht, ihr Wort »du hieltest vor deine Augen die Binde eines, der seinen Gott schauen will« auf uns zu beziehen, aber mit ihnen und mit Jochanaans Abstieg in den dunklen Schacht seiner einsamen Zisterne, wo ihn Gesichte seines Gottes umleuchten, ließe sich etwas von der Welt umschreiben, in der Bilder von Buddhas und Göttern und Heiligen Indiens ihren Ursprung und ihr Leben haben."

Siehe auch

- Kapitel 1: Einleitung - Indisches Kultbild und klassische Kunst (Indische Kunst)

- Kapitel 2: Yoga und figurales Kultbild

- 2.1 Die Andacht zum fuguralen Kultbild - Pratima

- 2.2 Äußeres Sehen und inneres Schauen (Visualisierung)

- Kapitel 2: Yoga und figurales Kultbild

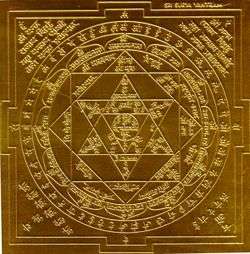

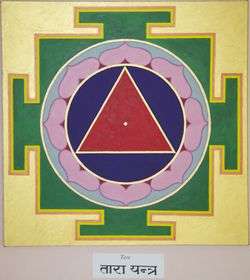

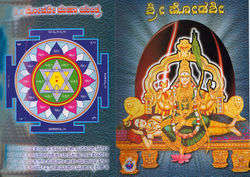

- Kapitel 3: Yoga und lineares Kultbild - Yantra und Mandala

- 3.5.1 Figurales Kultbild und lineares Yantra (Bild)

- 3.5.2 Die Formensprache des rein linearen Yantra (Form)

- 3.5.3 Das Shri Yantra

- Kapitel 4: Zeichensprache und Proportion im Kanon indischer Kunst (Zeichensprache)

- Kapitel 5: Der Ort des Kultbildes in der Welt des Gläubigen (Offenbarung)

- Heinrich Zimmer

- Indische Mythen und Symbole

- Indische Geschichten

- Himmelsfrau

- Yantra

- Mandala

- Chakra

- Hinduismus

- Buddhismus

- Meditation

- Kontemplation

- Maya

Literatur

- Heinrich Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kultbild (1926)

- Heinrich Zimmer, Der Weg Zum Selbst (1944)

- Heinricht Zimmer, Die Indische Weltenmutter (1980)

- Heinrich Zimmer, Buddhistische Legenden (1985)

- Helmut Hansen: Die Physik des Mandala (2007)

- Lama Anagarika Govinda: Mandala – Gedichte und Betrachtungen (1961)

- Paramahansa Satyananda, Tantra und Yoga Panorama

- Paul Deussen, Der Gesang des Heiligen. Eine philosophische Episode des Mahabharatam. Übersetzung der Bhagavadgita (1911)

- Swami Sivananda, Götter und Göttinnen im Hinduismus

- Swami Sivananda: Konzentration und Meditation

- Swami Sivananda, Parabeln

- Swami Vishnu-devananda: Meditation und Mantras, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum

Weblinks

- Meditation Portal

- Mantra Meditation

- Yantra Yoga

- Universallexikon - Kultbilder

- Kultbilder

- Mandalas - Kraftkreise der Buddhas. Aus: Buddhismus heute

- Mönche erschaffen farbenprächtiges Mandala

- C. G. Jungs Begegnungen mit dem Osten

- Erkenntnisreiche Beschreibung eines Mandalas

- Über Mandalas

- Das Mandala - der heilige Kreis im tantrischen Buddhismus

- Mandala Ikonografie

- Das Mandala der Tibeter

- Trailer des Dokumentarfilmes MANDALA von Christoph Hübner und Gabriele Voss. Sechs Mönche aus der Drugpa-Kagyü-Schule des bhutanischen Buddhismus stellen ein Sandmandala her.

- Mandalas and their Symbolism

- Englische Einführung und Konstruktionsbeschreibung eines Mandalas

- Mandalas: Sacred Art and Geometry