Ramana Maharshi: Unterschied zwischen den Versionen

Shanti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Shanti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

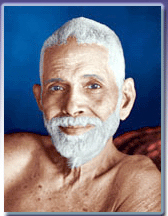

'''Ramana Maharshi''' ([[Sanskrit]]: रमण महर्षी Ramaṇa Maharṣī ''m.'') indischer [[Weise]]r des 20. Jahrhunderts (1879 - 1950). Er verwies den Fragenden immer wieder auf sich [[selbst]]. Er empfahl , sich immer wieder zu fragen: "[[Wer bin ich]]?". Bekanntheit im [[Westen]] erlangte Ramana Maharshi durch den Schriftsteller [[Paul Brunton]], der ihn in seinem Buch "[[Yogi]]s - Verborgene [[Weisheit]] [[Indien]]s" beschreibt. | '''Ramana Maharshi''' ([[Sanskrit]]: रमण महर्षी Ramaṇa Maharṣī ''m.'') indischer [[Weise]]r des 20. Jahrhunderts (1879 - 1950). Er verwies den Fragenden immer wieder auf sich [[selbst]]. Er empfahl , sich immer wieder zu fragen: "[[Wer bin ich]]?". Bekanntheit im [[Westen]] erlangte Ramana Maharshi durch den Schriftsteller [[Paul Brunton]], der ihn in seinem Buch "[[Yogi]]s - Verborgene [[Weisheit]] [[Indien]]s" beschreibt. | ||

[[Datei:RamanaMaha.jpg|rechts|300px]] | [[Datei:RamanaMaha.jpg|rechts|300px]] | ||

| Zeile 47: | Zeile 47: | ||

Jahrhunderte und die Jahrtausende wandelnden, ebensowohl | Jahrhunderte und die Jahrtausende wandelnden, ebensowohl | ||

legendären wie historischen Figur des [[Rishi]], des Sehers und [[Philosoph]]en. | legendären wie historischen Figur des [[Rishi]], des Sehers und [[Philosoph]]en. | ||

{{#ev:youtube|rcvuctV0FJo}} | |||

==C. G. Jung über Ramana Mahirshi== | ==C. G. Jung über Ramana Mahirshi== | ||

Version vom 17. September 2013, 14:25 Uhr

Ramana Maharshi (Sanskrit: रमण महर्षी Ramaṇa Maharṣī m.) indischer Weiser des 20. Jahrhunderts (1879 - 1950). Er verwies den Fragenden immer wieder auf sich selbst. Er empfahl , sich immer wieder zu fragen: "Wer bin ich?". Bekanntheit im Westen erlangte Ramana Maharshi durch den Schriftsteller Paul Brunton, der ihn in seinem Buch "Yogis - Verborgene Weisheit Indiens" beschreibt.

Zusammenfassung

Ramana Maharshi erblickte unter dem Namen Venkataraman am 30.12.1879 in Tiruchuli, Tamil Nadu, das Licht der Welt. Seine religiösen Neigungen bewegte ihn dazu sich bereits in jungen Jahren in Tempeln aufzuhalten. Er gewann viele sportliche Wettbewerbe, die er mit seinen Freunden ausführte. Nach dem Studium des "Periya Puranam" spürte er eine tiefe Verbindung zu den darin erwähnten 63 tamilischen Heiligen und Weisen. Im Alter von 17 Jahren hatte er eine außergewöhnliche Erfahrung aufgrund einer Panikatacke, die ihn aus heiterem Himmel bei bester Gesundheit überkam. Er legte sich auf den Boden, hielt den Atem an und verweilte in Stille um zu sterben. Dabei erkannte er die Unberührbarkeit des transzendenten Geistes durch den Tod. Trotz dieser überwältigenden Erfahrung führte er sein Leben nach außen hin unverändert fort bis er sechs Wochen später plötzlich seine Familie verließ. Auf einem Zettel, den er hinterließ stand "Sorgt Euch nicht um mich und sucht bitte nicht nach mir". Ramana begab sich zum Tempelbezirks von Arunachala, eines heiligen Berges in Tiruvanamalai. An diesem Ort der Verkörperung Shivas (aus hinduistischer Sicht) verweilte er bis zum Verlassen seines Körpers im Jahr 1950. Venkataramana entsagte sich allen materiellen Gütern, inklusive seiner Haare, bis auf einen Lendenschurz. Unbeeindruckt von Parasiten, die sich an seinen Beinen ausbreiteten, meditierte er in Trance in einer kleinen Zelle. Später wurde er von Sadhus an einen anderen Platz gebracht, danach verweilte er in Meditation in Berghöhlen. Er bekam den Namen Bhagavan Shri Ramana Maharshi (Bhagavan, Shri=Ehrentitel; Ramana=Ableitung von Venkataramana:"der geliebte (Gott) von Venkata" [1]) von Gelehrten, die zum kleinen Kreis seiner Anhängerschaft gehörten, welche sich langsam um ihn bildete. Diese erkannte, dass ihm eine einzigartige Verwirklichung innewohnt. Dieser Name sollte ihn als den geliebten Gott und großen Seher des Venkatas, einem heiligen Berg Tirupatis, ehren. Zunächst war er für die Menschen ohne viele Worte eine große Inspiration. Seine Ausstrahlung reichte weit und seine Kraftübertragung in Stille war äußerst beeindruckend. Um ihn herum bildete sich ein Ashram. Er war ein frei zugängliches Mitglied der Gemeinde und er beteiligte sich teilweise auch an einfachen Tätigkeiten. Seine Popularität nahm zu und es kamen Pilgerscharen um ihn aufzusuchen. Er beantwortete Besucherfragen in einer zentral gelegenen kleinen Halle des Ashrams. Die aufgezeichneten Gespräche stellen neben ein paar Sanskritübersetzungen von Shankara und ein paar kurzen Texten seine einzigen Schriften dar. Maharshi war ständig im spirituellen Selbst verankert und so kreisten die Konsultationsthemen wiederkehrend um die Frage "Wer bin ich?", die sich über die Intellektuelle Hülle hinaus bewegten. Er betonte stets das wahre Bewusstsein als innerer Kern des Selbst. Seine Verehrung als Guru ließ er zwar zu, lehnte jedoch jegliche seinerseitige Bezeichnung als solcher oder auch nur als Lehrer kategorisch ab. Ununterbrochen stellte Maharshi mit seiner enormen Ausstrahlung eine Personifizierung von Atman dar. Westliche Prominente wie Arthur Osborne (Schriftsteller) oder Henri Cartier Bresson (Fotograf) kamen zu ihn in den Ashram um sich von ihm inspirieren zu lassen. Cartier Bresson wurde auch Zeuge eines Naturphänomens als Bhagavan Shri Ramana Maharshi am 14. April 1950 um 20:47 Uhr Mahasamadhi erreichte. Henri befand sich mit ein paar Freunden draußen vor Maharshis Haus, dessen gesundheitlicher Zustand äußerst schlecht war. Am Himmel erblickten sie einen außerordentlich hell aufleuchtende Sternschnuppe, die sich langsam mit einem Schweif über den Himmel bis zum Gipfel des Arunachalas fortschritt und dahinter verschwand. Allen Beteiligten war sofort gegenwärtig dass dieses Ereignis eine mächtige Bedeutung hatte. So schauten sie auf die Uhr und eilten in den Ashram und sahen dass Maharshi soeben seinen Körper zurück gelassen hatte. Maharshi betonte stets die mit dem Ego einhergehnde Illusion im Gegensatz zu der unveränderlichen immerwährenden Wirklichkeit. Die Selbstverwirklichung ist von Natur aus vorhanden, worum man sich kümmern muss ist die Klärung der Illusion.

Ramana Maharshi's Mahasamadhi (Englisch)

Heinrich Zimmer und der Indische Heilige

von C.G. Jung aus „der Weg zum Selbst“

für Heinrich Zimmer war Maharshi von Tiruvannamalai ein Avatar

Schon seit Jahren hatte sich Zimmer für den Maharshi von Tiruvannamalai interessiert, und die erste Frage, die er nach meiner Rückkehr aus Indien an mich richtete, galt diesem neuesten Heiligen und Weisen von Südindien. Ich weiß nicht, ob mein Freund es eine unverzeihliche oder mindestens unverständliche Sünde von mir fand, dass ich Shri Ramana nicht besucht hatte. Ich hatte das Gefühl, dass er diesen Besuch wohl kaum unterlassen hätte, so warm war seine Anteilnahme am Leben und Denken des Heiligen. Dies war mir um so weniger erstaunlich, als ich wusste, wie tief Zimmer in den Geist Indiens eingedrungen war. Sein sehnlichster Wunsch, Indien in Wirklichkeit zu sehen, ist leider nie in Erfüllung gegangen, und eine Möglichkeit dazu zerschlug sich in letzter Stunde vor dem einbrechenden Weltkrieg. Dafür hatte er eine um so großartigere Vision des geistigen Indiens. Er hat mir bei unserer Zusammenarbeit nicht nur durch seine reichen Fachkenntnisse, sondern vor allem auch durch seine geniale Er- Iassung des Sinngehaltes der indischen Mythologie unschätzbare Einblicke in die östliche Seele ermöglicht. Leider hat sich an ihm das Wort vom frühsterbenden Geliebten der Götter erfüllt, und uns bleibt die Klage um den Verlust eines Geistes, der die Begrenzung durch das Fach überwand und, an die Menschheit sich wendend, ihr die beglückende Gabe »unsterblicher Früchte« bot. Der Träger mythologischer und philosophischer Weisheit ist in Indien seit grauer Vorzeit der »Heilige« - welche abendländische Bezeichnung allerdings das Wesen und die Erscheinungsweise der östlichen Parallelfigur nicht ganz wiedergibt. Diese Gestalt verkörpert das geistige Indien und tritt uns in der Literatur ständig entgegen. Kein Wunder daher, dass sich Zimmer für die neueste und beste Inkarnation dieses Typus in der menschlichen Erscheinung in Shri Ramana leidenschaftlich interessierte. Er sah in diesem Yogi die avatarmäßige Verwirklichung jener durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende wandelnden, ebensowohl legendären wie historischen Figur des Rishi, des Sehers und Philosophen.

C. G. Jung über Ramana Mahirshi

Zweifel an Maharshis Einmaligkeit

Wahrscheinlich hätte ich Shri Ramana doch besuchen sollen. Allein ich fürchte, wenn ich noch einmal nach Indien reiste, um das Versäumte nachzuholen, so ginge es mir wieder gleich: ich könnte mich, trotz der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit dieses zweifellos bedeutenden Menschen, nicht dazu aufraffen, ihn persönlich zu sehen. Ich zweifle nämlich an seiner Einmaligkeit: er ist ein Typus, der war und sein wird. Darum brauchte ich ihn auch nicht aufzusuchen; ich habe ihn in Indien überall gesehen, in Ramakrishna's Bild, in dessen Jüngern, in buddhistischen Mönchen und in unzähligen andern Gestalten des indischen Alltags, und die Worte seiner Weisheit sind das sous-entendu des indischen Seelenlebens. Shri Ramana ist in diesem Sinne wohl ein »hominum homo«, ein wahrhafter »Menschensohn« der indischen Erde. Er ist »echt«, und darüber hinaus ein »Phänomen«, das, von Europa aus gesehen, Einzigartigkeit beansprucht. Aber in Indien ist er der weißeste Punkt in einer weißen Fläche (deren Weißheit man darum erwähnt, weil es auch ebenso schwarze Flächen gibt). Überhaupt sieht man in Indien so viel, dass man schließlich nur noch weniger sehen möchte, und das ungeheure Vielerlei von Ländern und Menschen erzeugt eine Sehnsucht nach dem ganz Einfachen. Auch dieses Einfache gibt es: es durchdringt wie ein Wohlgeruch oder eine Melodie das seelische Leben Indiens; es ist überall sich sel- ber gleich; aber nie monoton, sondern unendlich variierend. Um es kennen zu lernen, genügt es, eine Upanishad oder ein paar Gespräche des Buddha zu lesen. Was dort klingt, klingt überall, es spricht aus Millionen Augen, es drückt sich in unzähligen Gebärden aus, und es gibt kein Dorf und keine Landstraße, wo sich nicht jener breitastige Baum fände, in dessen Schatten das Ich nach seiner eigenen Aufhebung trachtet, die Welt der vielen Dinge im All und All-Eins sein ertränkend. Dieser Ruf war mir in Indien dermaßen vernehmlich, dass ich dessen Überzeugungskraft bald nicht mehr von mir abzuschütteln vermochte. So war ich denn durchaus sicher, dass niemand darüber hinaus zu gelangen vermöchte, am wenigsten der indische Weise selber; und sollte Shri Ramana etwas sagen, das mit dieser Melodie nicht stimmte oder den Anspruch erhöbe, darüber noch hinaus zu wissen, so hätte der Erleuchtete auf alle Fälle unrecht. Diese mühelose, der Hitze Südindiens klimagerechte Argumentation - hat der Heilige Recht, so tönt er Indiens alte Weise wieder und tönt er anders, so hat er Unrecht - vermochte mich, ohne dass ich es bereute, von einem Besuch in Tiruvannamalai abzuhalten.

C. G. Jung’s Begegnung mit Maharshis Schüler

Die Unergründlichkeit Indiens sorgte dafür, dass mir der Heilige doch noch, und zwar in einer mir bekömmlicheren Form entgegentrat, ohne dass ich ihn gesucht hätte: in Trivandrum, der Hauptstadt von Travancore, traf ich auf einen Schüler des Maharshi. Es war ein bescheidener Mann, von sozialem Status das, was wir als einen Primarschullehrer bezeichnen, und erinnerte mich des lebhaftesten an den Schuhmacher von Alexandrien, welcher (in der Darstellung von Anatole France) vom Engel dem Hl. Antonius als Beispiel des noch größeren Heiligen vorgeführt wurde. Wie dieser hatte auch mein kleiner Heiliger das vor dem großen voraus, dass er zahlreiche Kinder zu ernähren hatte und mit besonderer Aufopferung für seinen ältesten Sohn sorgte, damit dieser studieren konnte. (Ich will hier nicht auf die Nebenfrage abschweifen, ob Heilige immer auch weise sind, und umgekehrt alle Weisen unbedingt heilig. Es bestehen in dieser Hinsicht einige Zweife1.) Auf alle Fälle trat mir in diesem bescheidenen, liebenswürdigen, kindlich frommen Gemüt ein Mensch entgegen, der einerseits mit völliger Hingabe die Weisheit des Maharshi in sich gesogen hatte und andererseits seinen Meister dadurch überragte, dass er, über alle Klugheit und Heiligkeit hinaus, auch »die Welt gegessen« hatte. Ich anerkenne dieses Zusammentreffen mit großer Dankbarkeit; denn es hätte mir nichts Besseres geschehen können. Der Nur- Weise und Nur-Heilige interessiert mich nämlich ungefähr soviel wie ein seltenes Saurierskelett, das mich aber nicht zu Tränen rührt. Der närrische Widerspruch dagegen, zwischen dem der Maya entrückten Sein im kosmischen Selbst und der liebenden Schwäche, die sich fruchtbar mit vielen Wurzeln der schwarzen Erde einsenkt, um in alle Zukunft das Weben und das Zerreißen des Schleiers als Indiens ewige Melodie zu wiederholen - dieser Widerspruch tut es mir an; denn wie kann man anders das Licht sehen, ohne den Schatten, die Stille vernehmen, ohne den Lärm, die Weisheit erreichen, ohne die Narrheit? Am peinlichsten- ist wohl das Erlebnis der Heiligkeit. Mein Mann war - Gott sei Dank - nur ein kleiner Heiliger; kein strahlender Gipfel über finstern Abgründen, kein erschütterndes Spiel der Natur, sondern ein Beispiel, wie Weisheit, Heiligkeit und Menschlichkeit »einträchtiglich beieinander wohnen« können, lehrreich, lieblich, rührend, friedsam undg geduldig, ohne Krampf, ohne Absonderlichkeit, unerstaunlich, keineswegs sensationell, kein besonderes Postbureau benötigend, aber auf Urältestem beruhende Kultur unter dem sanften Rauschen im Meerwinde sich fächelnder Kokospalmen, Sinn in der vorüberhuschenden Phantasmagorie des Seins, Erlösung in der Gebundenheit, Sieg in der Niederlage.

Nur Weisheit und Nur Heiligkeit, fürchte ich, präsentieren sich am besten in der Literatur, und da soll ihr Ruhm unbestritten sein. Laotse liest sich vortrefflich und unübertrefflich im Taoteking: Laotse mit seiner Tänzerin auf dem Westabhang des Berges, des Lebens Abend feiernd, ist schon weniger erbaulich. Mit dem vernachlässigten Körper des Nur-Heiligen kann man sich aus leicht ersichtlichen Gründen schon gar nicht abfinden, besonders wenn man nicht anders kann als glauben, dass die Schönheit zum Vornehmsten gehört, das Gott erschaffen.

Jung über Shri Ramanas Erkenntnis (Selbst=Gott) aus westlicher Sicht

Shri Ramana's Gedanken sind schön zu lesen. Es ist reinstes Indien, das uns darin entgegentritt, mit seinem Hauch der weltentrückten und -entrückenden Ewigkeit, ein Lied der Jahrtausende, und, wie der Gesang der Grillen in der Sommernacht, aus Millionen Wesen wiedertönend. Diese Melodie ist aufgebaut über dem einen, großen Motiv, das ohne Ermüdung, seine Monotonie in tausend farbige Reflexe verhüllend, sich im indischen Geiste ewig verjüngt, und dessen jüngste Inkarnation eben Shri Ramana selber ist: es ist das Drama des Ahamkara (des »Ich-Machens« resp. des Ich- Bewusstseins) in seinem Widerspruch zum und in seiner unauflöslichen Gebundenheit an den Atman (das Selbst oder Non-ego). Der Maharsi nennt den Atman auch das »ICH-ICH«: bezeichnenderweise so, denn das Selbst ist erfahren als das Subjekt des Subjektes, als der eigentliche Quellgrund und Leiter des Ich, dessen (irrendes) Streben stets danach geht, sich jene Autonomie anzueignen, dessen Ahnung es ja gerade dem Selbst verdankt. Dieser Konflikt ist auch dem Abendländer nicht unbekannt: für ihn ist es die Beziehung des Menschen zu Gott. Das moderne Indien hat sich, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, weitgehend den europäischen Sprachgebrauch angeeignet: »Selbst« resp. Atman und Gott sind wesentlich synonym. Aber in einem gewissen Unterschied zum westlichen »Mensch und Gott« lautet der Gegensatz oder die Übereinstimmung »Ich und Selbst«. »Ich« ist im Gegensatz zu »Mensch« ein ausgesprochen psychologischer Begriff, ebenso »Selbst«, wie es uns erscheinen möchte. Wir wären daher geneigt, anzunehmen, dass das metaphysische Problem »Mensch und Gott« sich in Indien auf die psychologische Ebene verschoben hätte. Bei näherem Zusehen ist dem allerdings nicht so, denn der indische Begriff des »Ich« und des »Selbstes« ist nicht wirklich psychologisch, sondern - man könnte sagen - ebenso metaphysisch wie »Mensch und Gott«. Dem Inder fehlt der erkenntniskritische Standpunkt ebenso sehr wie unserer religiösen Sprache. Er ist noch »vor-kantisch«, Diese Komplikation ist in Indien unbekannt, wie sie auch bei uns noch weitgehend unbekannt ist. In Indien gibt es daher noch keine Psychologie in unserm Sinne. Indien ist »vor-psychologisch«, d. h. indem es vom »Selbst« spricht, setzt es ein Solches. Das tut die Psychologie nicht. Damit leugnet sie die Existenz des dramatischen Konfliktes keineswegs, aber sie reserviert sich die Armut oder den Schatz des Nichtwissens um das Selbst. Wohl kennen wir eine eigentümliche und paradoxe Phänomenologie des Selbst, aber wir sind uns des Umstandes bewusst, dass wir etwas Unbekanntes mit beschränkten Mitteln erkennen und in psychischen Strukturen ausdrücken, von denen wir nicht wissen, ob sie der Natur des zu Erkennenden angemessen sind oder nicht. Diese erkenntniskritische Beschränkung entfernt uns von dem, was wir als »Selbst« oder als »Gott« bezeichnen. Die Gleichsetzung Selbst = Gott will dem Europäer anstößig erscheinen. Sie ist daher, wie Shri Ramanas Äußerungen und viele andere dartun, eine spezifisch östliche Erkenntnis, zu welcher die Psychologie nichts weiteres beifügen kann, als dass es weit jenseits ihrer Kompetenz läge, überhaupt eine solche Unterscheidung vorzunehmen. Psychologisch kann nur festgestellt werden, dass der Tatbestand des »Selbstes« eine religiöse Symptomatologie aufweist, wie jenes Aussagengebiet. das mit der Bezeichnung »Gott« verknüpft ist. Obschon das religiöse Phänomen der »Ergriffenheit « alle Erkenntniskritik als inkommensurabel überbordet, was sie mit allen emotionalen Erscheinungen gemein hat, so setzt sich menschlicher Erkenntnisdrang mit »widergöttlicher « oder »Iuciferischer« Hartnäckigkeit, Eigensinnigkeit, ja mit Notwendigkeit immer wieder durch, sei es zum Gewinn oder zum Schaden des denkenden Menschen. Früher oder später wird sich daher der Mensch in erkennerischen Gegensatz zu seiner Ergriffenheit stellen und sich dem ergreifenden Griffe zu entziehen versuchen, um sich vom Geschehenen Rechenschaft ablegen zu können. Verfährt er dabei mit Besonnenheit und Gewissenhaftigkeit, so wird er stets wieder entdecken, dass wenigstens ein Teil seines Erlebnisses menschlich beschränkte Deutung ist, wie es z. B. Ignatius von Loyola geschah mit seiner Vision der Schlange mit den vielen Augen, die er zunächst als göttlicher Herkunft, später aber als teuflischer Provenienz auffasste. (Vg1. dazu auch die Ermahnung 1. Joh. 4, 1: »Glaubet nicht jeglichem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind.«) Es ist dem Inder klar, dass das Selbst als seelischer Quellgrund von Gott nicht verschieden und, insofern der Mensch in seinem Selbste ist, er nicht nur in Gott enthalten, sondern Gott selber ist. Shri Ramana z. B. ist in dieser Hinsicht eindeutig. Unzweifelhaft ist diese Gleichsetzung Deutung. Ebenso ist es Deutung, das Selbst als »höchstes Gut« oder als erfüllendes, wünschenswertes Ziel aufzufassen, obschon die Phänomenologie dieses Erlebnisses keinen Zweifel darüber lässt, dass diese Charakteristica apriori vorhanden und unerlässliche Bestandteile der Ergriffenheit sind. Aber auch das wird den kritischen Verstand nicht abhalten, nach der Gültigkeit dieser Eigenschaften zu fragen. Es ist allerdings nicht abzusehen, wie er diese Frage je beantworten könnte, denn es fehlt ihm jeglicher Maßstab dazu. Was als Maßstab etwa dienen könnte, unterliegt ja seinerseits wieder der kritischen Frage nach der Gültigkeit. Hier entscheidet einzig die Präponderanz der psychischen Tatsache.

Maharshis Ansicht über das Selbst im Vergleich zu Ramakrishna

Das Ziel östlicher Praktik ist dasselbe wie das der west- liehen Mystik: der Schwerpunkt wird vom Ich zum Selbst, vom Menschen zu Gott verschoben; was bedeuten will, dass das Ich im Selbst, der Mensch in Gott verschwindet. Es ist evident, dass Shri Ramana entweder wirklich vom Selbst weitgehend aufgesogen ist, oder doch wenigstens ernstlich und lebenslang danach strebt, sein Ich im Selbst aufzulösen. Ein ähnliches Streben verraten auch die ex ecercitia spirituaIia, indem sie den »Eigenbesitz«, das Ichsein in möglichst hohem Maße der Besitznahme durch Christum unterordnen. Der ältere Zeitgenosse Shri Ramana's, Ramakrishna, hat in Hinsicht auf die Beziehung zum Selbst dieselbe Einstellung wie jener, nur scheint bei ihm das Dilemma zwischen Ich und Selbst etwas deutlicher hervorzutreten. Während Shri Ramana zwar »verständnisvolle« Duldung mit dem weltlichen Berufe seiner Jünger zeigt, aber doch unmissverständlich die Auflösung des Ich zum eigentlichen Ziel der geistlichen Übung erhebt, zeigt Ramakrishna eine etwas mehr zögernde Haltung in dieser Hinsicht. Er sagt zwar: »So lange Ichsucht besteht, sind weder Erkenntnis (jnana) noch Befreiung (mukti) möglich, und der Geburten und Tode ist kein Ende« Aber er muss die fatale Zähigkeit des Ahamkara doch anerkennen: »Wie wenige vermögen die Einung(samadhi) zu erlangen und sich von diesem Ich (aham) zu befreien. Es ist selten möglich. Diskutiere so viel du willst, sondere unaufhörlich – dennoch wird dieses Ich immmer zu dir zurückkehren. Fälle heute die Pappel, und du wirst morgen finden, dass sie von neuem ausschlug.« Er geht sogar so weit, die Unzerstörbarkeit des Ich mit den Worten anzudeuten: »Wenn ihr schließlich dieses ‚Ich' nicht zerstören könnt, so behaltet es als ‚Ich, der Diener".« Gegenüber dieser Konzession an das Ich ist Shri Raman entschieden der Radikalere, resp. im Sinne der indischen Tradition der Konservativere. Der ältere Ramakrishna ist damit der Modernere von beiden, was wohl auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass er von der westlichen Geisteshaltung weitaus tiefer und stärker berührt ist, als Shri Ramana.

Wenn wir das Selbst als Inbegriff seelischer Ganzheit (d. h. als Totalität von Bewusstem und Unbewusstem) fassen, so stellt es Tatsächlich etwas wie ein Ziel seelischer Entwicklung dar, und dies jenseits aller bewussten Meinungen und Erwartungen. Es ist Inhalt eines Prozesses, der in der Regel sogar außerhalb des Bewusstseins abläuft und seine Gegenwart nur durch eine Art Fernwirkung auf dieses 'verrät. (Ich habe einen derartigen Prozess dargestellt im I. Teil meines Buches "Psychologie und Alchemie«, Zürich 1944.) Eine kritische Einstellung zu diesem Naturprozess erlaubt uns Fragen, welche die Formel Selbst = Gott eigentlich von vornherein ausschließt. Diese Formel zeigt als eindeutiges religiös-ethisches Ziel die Auflösung des Ich im Atman, wie das Leben und Denken Shri Ramana's beispielhaft dartut. Selbstverständlich gilt dies auch von der christlichen Mystik, die sich ja im Grunde genommen nur durch eine andere Terminologie von der östlichen Philosophie unterscheidet. Dabei ist die Minderbewertung und Aufhebung des physischen und psychischen Menschen (des lebenden Leibes und des Ahamkara) zugunsten des pneumatischen Menschen unvermeidliche Folge. Shri Ramana z. B. nennt seinen Körper »diesen Klotz da«. Im Gegensatz dazu und in Erwägung der komplexen Natur des Erlebnisses (Emotion + Deutung) belässt der kritische Standpunkt dem Ichbewusstsein die Bedeutsamkeit seiner Rolle, wohl wissend, dass ohne Ahamkara auch gar niemand vorhanden wäre, der um solches Geschehen wüsste. Ohne des Maharshi's persönliches Ich, das erfahrungsgemäß nur mit seinem ihm zugehörigen »Klotz« (= Leib) gegeben ist, hätte es einen Shri Ramana überhaupt nie gegeben. Auch wenn wir ihm zugestehen wollen, dass nunmehr nicht mehr sein Ich, sondern der Atman spricht, so ist es doch die psychische Bewusstseinsstruktur sowohl als auch der Leib, welche sprachliche Mitteilung überhaupt ermöglichen. Ohne den gewiss sehr anfechtbaren physischen und psychischen Menschen ist auch das Selbst völlig gegenstandslos, wie Angelus Silesius schon sagte:

»Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben, Werd' ich zu nicht, er muss Von Noth den Geist aufgeben.«

Der apriori vorhandene Zielcharakter des Selbst und der Drang, dieses Ziel zu verwirklichen, bestehen, wie schon gesagt, selbst ohne Teilnahme des Bewusstseins. Sie können nicht geleugnet werden, aber ebensowenig kann man des Ichbewusstseins entraten. Auch es meldet seine Forderung unabweisbar an, und zwar sehr oft in lautem oder leisem Gegensatz zur Notwendigkeit der Selbstwerdung. In Wirklichkeit, d. h. abgesehen von wenigen Ausnahmefällen, besteht die Entelechie des Selbst in einem Wege endloser Kompromisse, wobei Ich und Selbst sich mühsam die Waage halten, wenn alles gut gehen soll. Ein zu großer Ausschlag nach der einen oder anderen Seite bedeutet daher in tieferem Verstande oft nicht mehr als ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Das heißt nun keineswegs, dass Extreme, wo sie sich natürlicherweise einstellen, eo ipso von Übel wären. Wir machen von ihnen wohl den richtigen Gebrauch, wenn wir ihren Sinn erforschen, wozu sie uns dankenswerterweise reichlich Gelegenheit geben. Ausnahmemenschen, sorgfältig umhegt und eingefangen, bedeuten stets ein Geschenk der Natur, das uns bereichert und den Umfang unseres Bewusstseins vergrößert, dies alles aber nur, wenn' unsere Besonnenheit nicht Schiffbruch leidet. Ergriffenheit kann ein wahres Göttergeschenk sein oder eine Ausgeburt der Hölle. Bei der Maßlosigkeit die ihr anhaftet, fängt das Verderben an, auch wenn die damit verknüpfte Bewusstseinsvernebelung die Erreichung höchster Ziele in scheinbar größte Nähe rückt. Wahrer und haltbarer Gewinn ist nur erhöhte und erweiterte Besonnenheit.

Maharshi ist ein Sinnbild für das innere Streben der indischen Völker nach dem Urgrund der Erlösung

Außer Banalitäten gibt es leider keine philosophischen oder psychologischen Sätze, die nicht sofort auch umgedreht werden müssten. So bedeutet Besinnung als Selbstzweck nichts als Beschränktheit, wenn sie sich nicht im Wirrwarr chaotischer Extreme behauptet, wie auch bloße Dynamik um ihrer selbst willen zur Verblödung führt. Jegliches Ding bedarf zu seiner Existenz seines Gegensatzes, ansonst es bis zum Nichtsein verblasst. Das Ich bedarf des Selbstes und umgekehrt. Die wechselnden Beziehungen zwischen diesen beiden Größen stellen ein Erfahrungsgebiet dar, welches die introspektive Erkenntnis des Ostens in einem dem westlichen Menschen fast unerreichbaren Maße ausgebeutet hat. Die von der unsern so unendlich verschiedene Philosophie des Ostens bedeutet für uns ein überaus wertvolles Geschenk, das wir allerdings »erwerben müssen, um es zu besitzen«. Shri Ramana's Worte, die uns Zimmer als letztes Geschenk seiner Feder in trefflichem Deutsch hinterlassen hat, fassen noch einmal das Vornehmlichste zusammen, was der Geist Indiens im Laufe der Jahrtausende an innerer Schau aufgehäuft hat, und das individuelle Leben und Wirken des Maharshi verdeutlicht noch einmal das innerste Streben der indischen Völker nach dem erlösenden Urgrunde. Ich sage »noch einmal«, denn Indien steht vor dem verhängnisvollen Schritt, zum Staat zu werden und damit in jene Völkergemeinschaft einzutreten, deren leitende Prinzipien alles auf dem Programm haben, nur gerade nicht die »Abgeschiedenheit« und den Frieden der Seele.

Die östlichen Völker sind von einem raschen Verfall ihrer geistigen Güter bedroht, und was an deren Stelle tritt, kann nicht immer zum Besten abendländischen Geistes gerechnet werden. Man kann daher Erscheinungen wie Ramakrishna und Shri Ramana als moderne Propheten auffassen, denen in Bezug auf ihr Volk die gleiche kompensatorische Rolle zukommt, wie den Propheten des Alten Testamentes in Bezug auf das »abtrünnige« Volk Israel. Sie erinnern nicht nur an die tausendjährige Geisteskultur Indiens, sondern sie verkörpern diese geradezu und bilden damit eine eindrucksvolle Mahnung, über all dem Neuen westlicher Zivilisation und deren materialistisch-technischer und kommerzieller Diesseitigkeit den Anspruch der Seele nicht zu vergessen. Der atemlose Bemächtigungsdrang in politischer, sozialer und geistiger Hinsicht, welcher mit anscheinend unstillbarer Leidenschaft die Seele des Abendländers zerwühlt, breitet sich unaufhaltsam auch im Osten aus und droht, unabsehbare Folgen zu zeitigen. Nicht nur in Indien, sondern auch in China ist Vieles bereits untergegangen, in welchem einstmals die Seele lebte und gedieh. Die Veräußerlichurig der Kultur kann zwar einerseits mit vielen Übelständen aufräumen, deren Beseitigung als höchst wünschenswert und vorteilhaft erscheint, aber dieser Fortschritt ist andererseits, wie die Erfahrung zeigt, mit einem Verlust seelischer Kultur nur allzu teuer erkauft. Es ist zwar unzweifelhaft viel komfortabler, in einem wohlgeordneten und hygienisch eingerichteten Hause zu leben, aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, wer der Bewohner dieses Hauses ist, und ob sich seine Seele auch derselben Ordnung und Reinlichkeit erfreut, wie das zum äußern Leben dienende Haus. Erfahrungsgemäß begnügt sich der auf Äußeres eingestellte Mensch ja nie mit dem bloß Notwendigen, sondern strebt stets darüber hinaus nach noch Mehrerem und noch Besserem, das er, seinem Präjudiz getreu, stets im äußern sucht. Er vergisst dabei völlig, dass er selber, bei allem äußern Erfolg, innerlich derselbe bleibt und sich darum um seiner Armut willen beklagt, wenn er nur ein Automobil besitzt, statt, wie die meisten andern deren zwei. Gewiss erträgt das äußere Leben des Menschen noch viele Verbesserungen und Verschönerungen, aber sie verlieren ihre Bedeutung in dem Maße, als der innere Mensch damit nicht Schritt hält. Die Sättigung mit allem »Notwendigen« ist zweifellos eine nicht zu unterschätzende Glücksquelle, darüber hinaus aber erhebt der innere Mensch seine Forderung, die mit keinen äußern Gütern gestillt werden kann. Und je weniger diese Stimme ob der Jagd nach den Herrlichkeiten dieser Welt gehört wird, desto mehr wird der innere Mensch zur Quelle unerklärlichen Missgeschickes und unverstandenen Unglückes inmitten von Lebensbedingungen, welche ganz anderes erwarten ließen. Die Veräußerlichurig wird zu einem unheilbaren Leiden, weil niemand es verstehen kann, wieso man an sich selber leiden sollte. Niemand wundert sich über seine Unersättlichkeit, sondern betrachtet sie als sein gutes Recht und denkt nicht daran, dass die Einseitigkeit der seelischen Diät schließlich zu den schwersten Gleichgewichtsstörungen führt. Daran krankt der Abendländer und er ruht nicht, bis er die ganze Welt mit seiner begehrerischen Rastlosigkeit angesteckt hat.

Biographie - Shri Ramana Maharshis Junge Jahre

aus „der Weg zum Selbst“ von Heinrich Zimmer

Ramanas Geburtsort - Tiruchuzhi

Shri Ramana Maharshi, der Heilige von Tiruvannamalai, entstammt einer alten Brahmanenfamilie. Er ist aus Tiruchuzhi im Distrikt Ramnad gebürtig, einem Landflecken von etwa fünfhundert Häusern, überragt von einem alten Shivatempel, dessen Herrn die beiden größten unter den klassischen Sängern seliger Gottesversenkung Südindiens, Sundaramurti Svamin und Manikka Vashagar in begeisterten Hymnen gefeiert haben, Die Seelenluft mittelalterlicher Frömmigkeit des Tamillandes, die in ihren Liedern Sprache fand und zu Ende des 11. Jahrhunderts im »Tirumurai«, dem »Heiligen Buch« (auch »Veda in Tamil« genannt), ihre literarische Überlieferung erlangte, ist an diesem weltfernen Flecken noch lebendig: Tiruchuzhi ist etwa 40 km von Madura entfernt, dem berühmten Wallfahrtsort Südindiens, Ziel zahlloser Pilger und jährlich erneuter Touristenströme, und liegt 27 km abseits der nächsten Bahnstation Virudunagar.

Maharshis Vater – Sundaram Ayyar

Shri Ramanas Vater, Sundaram Ayyar, fing klein an: mit zwölf Jahren lernte er als Dorfschreiber bei zwei Rupee Monatsgehalt (etwa 5 Schweizer Franken) Buchhaltung und Rechnungsführung. Dann etablierte er sich als Rechtskonsulent, verfasste Eingaben und Gesuche für Klienten und brachte es schließlich zum unstudierten Rechtsanwalt vor örtlichen Behörden. Er muss eine bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen sein: hilfreich und tätig, schließlich wohlhabend und voll Gewicht im engen Umkreis seines Lebens. Er wusste sich mit jedermann gut zu stellen; sein gastliches Haus war allen offen, sein Rat ward viel gesucht, Neue Beamte stiegen bei ihm ab, bis sie eine andere Unterkunft gefunden hatten, und bedienten sich seiner gern bei ihren Angelegenheiten, Auch die zweifelhaften Elemente der Gegend mochten ihn, sie schätzten Charakter und Güte an ihm und ließen ihn ungeschoren, wenn er nachts allein über Land fuhr.

Er war keine ausgesprochen religiöse Natur, aber die heilige Überlieferung trug ihn wie seinesgleichen: mit alltäglich häuslichem Kult vor den kleinen Götteridolen, mit gelegentlichen Wallfahrten zu Tempeln der Umgegend und mit Erbauungsstunden, in denen er und die Seinen dem Vortrag heiliger Schriften und ihrer Auslegung lauschten. Das allumfassende Lebensritual des Hinduismus, verkörpert im Guru, dem geistlichen Lehrer und erblichen Hauspriester der Familie, der zum Vollzug aller Sakramente und vieler Riten unentbehrlich ist, war der fraglose Seelenraum seines Aufstiegs zu irdischem Wohlstand.

Wie der rechte Vater in zahllosen Märchen und Geschichten hatte er drei Söhne: Nagasvamin, Venkata Raman und Nagasundaram. In seiner Familie besprach man den eigentümlichen Zug, dass jeweils ein Glied jeder Generation dem Weltleben entsagt habe und in den geistlichen Stand des Asketen und Yogin getreten sei. Ein Bruder seines Vaters hatte das gelbe Gewand brahmanischer Mönche angelegt und war mit Wanderstab und Bettelnapf ein pilgernder Asket geworden. Sundaram Ayyars eigener älterer Bruder war eines Tages aus dem Dorf verschwunden und verschollen geblieben: augenscheinlich hatte auch er sich auf die Pilgerfahrt zum Ewigen begeben, war in die Schar der Namenlosen untergetaucht und in den Strom der Wandernden gemündet, die, ohne Besitz und Ich, Erlösung vom Kreislauf der Geburten, Vollendung bei Lebzeiten und Ruhe im Meer des Göttlichen finden wollen.

Dazu erzählte man sich die Geschichte von einem wandernden Bettelasketen, der vor Zeiten ins Haus gekommen sei, aber keine gastliche Aufnahme gefunden habe, ja nicht einmal ein Essen bekam er, wie es in Indien seit unvordenklichen Zeiten jeder Heilige, jeder Brahmane (ja jeder Bettler) erwarten darf, der in die Tür tritt und das Haus durch sein Verweilen heiligt. Er lässt die Hausbewohner an der Segenskraft seines Wesens teilhaben, indem er entgegennimmt, was sie ihm bereitwillig abgeben mögen. Wer ihn aber abweist, schneidet sich von seinem Segen ab und erntet Fluch. So verließ der abgewiesene Bettelasket das ungastliche Haus mit der Verheißung, die seinen Bewohnern eine Verwünschung dünken mochte; dass in jeder Generation eines seiner Glieder ein Asket werden solle wie er, haus- und besitzlos, um Essen bettelnd.

Indes versprach Nagasvamin, der älteste Sohn, ein Ebenbild des Vaters zu werden und, von leichteren Anfängen begünstigt, es höher hinaus zu bringen: nach Absolvierung der nötigen Prüfungen zu einem gutbezahlten Posten in der Verwaltung. Von der Zukunft des Kleinsten, Nagasundaram, konnte füglich noch nicht die Rede sein, er hing noch ganz an der Mutter, als die Verheißung des bettelnden Heiligen sich jählings am Mittleren erfüllte, und Venkata Raman 1896 in seinem siebzehnten Lebensjahre zu seiner Berufung erwachte.

Ramana Maharshi wurde als Venkata Raman geboren

Venkata-Raman ist am 30. Dezember 1879 eine Stunde nach Mitternacht geboren (nach indischer Rechnung: Pramathi, 16. Margali), — in einer heiligen Nacht. Jubel des Volkes erfüllte den Ort: eben beendete Shiva Mahadev, der Große Gott, den feierlichen Umgang seines Bildes bei nächtlichem Fackelschein durch die geschmückten Straßen von Tiruchuzhi und kehrte, nachdem er sich den Augen aller leibhaft gezeigt hatte, wieder ins Dämmerdunkel seines Heiligtums zurück, — da schlug das Kind in stiller Kammer zum ersten Mal die Augen auf. Ein großer Tag im Jahreslauf war wieder vorüber; seine Heiligkeit beruhte darauf, dass der Gott immer wieder an ihm im Gange der Zeiten großen Heiligen leibhaft erschienen war: Gautama, dem vorzeitlichen vedischen Seher und Stammvater vieler Brahmanengeschlechter, dem »tigerfüßigen« Heiligen Vyaghrapada epischer Legende, und Patanjali, dem großen Yogalehrer im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. So stand der Tag für alle im Zeichen, ihn, den Gott, zu schauen: »Rudra«, den Furchtbaren, als »a-Rudra«, den Unfurchtbaren, Gnädigen. Den »Gnädigen zu schauen« (a-Rudra-darshana), war die Losung des Tages mit Wallfahrten zu heiligen Bade teichen voll entsühnenden Wassers, mit Tempelbesuch zu seinem Bilde im Lampendämmer der Cella und mit feierlichem Umgang, indem seine Erscheinung vorüberwandelnd Volk, Häuser und Straßen segnete.

Venkata Raman/Ramana Mahrshi war ein „Sandwichkind“

Indien hat eine eigene Ansicht über die Rolle, die dem mittleren von drei Brüdern zufallen kann. Der Älteste ist das zweite Ich des Vaters, seine leibhafte Wiedergeburt, bestimmt, seine Lebenslinie fortzusetzen, wie der Vater selbst die Reihe aller heimgegangenen Ahnen im Licht des Lebens fortsetzt. Er wird dem Vater und allen Vorvätern einst mit Ahnenopfern die Dankesschuld seines Daseins abzahlen, wie dieser es jetzt tut, und damit den Toten die Nahrung spenden, deren sie zu ihrem Fortleben in der Väterwelt bedürfen. Die unsichtbare Verwandtschaft hat in Gestalt ihres greifbaren jüngsten Vertreters, des Vaters, Beschlag auf den Ältesten gelegt. Der Jüngste gehört der Mutter, er hält sich an sie, wie sie ihn umklammert hält, um dieses letzte Stück ihrer selbst zuletzt und spät an die Mächte des Lebens wegzuschenken, Der Mittlere aber ist keinem der Eltern so elementar verbunden, ist dem Bann der Familie, der heischenden Gewalt des Bluts minder untertan, Das bedeutet Freiheit und Preisgegebensein in einem.

Der mittlere Sohn Sundaram Ayyars gab als Kind durch keine besonderen Zeichen seine Berufung zum Heiligen, Lehrer oder Vorbild zu erkennen. Venkata-Raman besuchte drei Jahre lang die Volksschule in Tiruchuzhi, danach ein Jahr in Dindigul, dann kam er nach Madura auf die höhere Schule, Damit geriet er in den Kreis der christlichen Mission, zuerst in der Scotts Middle School, dann der American Mission High School. Inzwischen war — viel zu früh für ihn — sein Vater gestorben. Ein Onkel in Madura hatte die beiden älteren Söhne in seine Familie auf genom¬men und sorgte für ihre Ausbildung; der ältere Bruder ging ins College.

Venkata-Raman’s Schulzeit

Venkata-Raman war kein hervorragender Schüler; augenscheinlich fiel ihm das Lernen leicht, aber er fand keine besondere Beziehung zum Lernstoff. Oft kam er unvorbereitet in die Schule; aber wenn er andere die Tageslektion aufsagen hörte, fasste er schnell so viel davon auf, wie nötig war, um vor dem Lehrer zu bestehen. Sport und Spiele schienen ihm mehr zu sagen: im Ringen und Boxen, beim Schwimmen, Wettlauf und Turnen stand er seinen Mann. Sein gesunder Körper war wohl entwickelt, seine Kraft und Geschicklichkeit imponierten auch größeren Jungen und verschafften ihm allseitige Achtung. Diese leibliche Wohlgeratenheit ward nachmals die unerlässliche Grundlage für die schweren Belastungsproben seiner strengen Askese und half ihm zur Meisterung alles Leiblichen in Yoga.

Mit dem Sanskrit und der heiligen Überlieferung des Hinduismus bis zu den ehrwürdigen Veden und Upanishads hinauf, die sich mit seiner Kenntnis erschließt, machte er keine Bekanntschaft.

Die selbstverständliche Atmosphäre shivaitischer Frömmigkeit umgab ihn, ohne Besonderes in ihm zu wecken; die Bibelstunden der Missionsschulen schienen ihm so wenig zu sagen wie den meisten Hinduknaben und glitten offenbar so spurlos an ihm ab wie der übrige Lernstoff. Immerhin muss sich ihm die Vorstellung des väterlichen Gottes dort eingeprägt haben, die der Gestalt Shivas wie anderer Götter des Hinduismus in ihrem Verhältnis zu den Menschen völlig fremd ist; sie wurde zum Leitwort des Vaterlosen, als er, zu sich selbst erwacht, aufbrach und Haus und Familie verließ, um als heimatloser Pilger Gott zu suchen.

Der Klang aus Arunachala verkündet Venkataraman ein neues Leben

Der erste Bote aus der Welt seines künftigen Lebens kam zu ihm nach Madura Ende November 1895: in Gestalt eines älteren Verwandten aus Tiruchuzhi, der gerade von einer Wallfahrt heimkehrte. »Wo kommst du her?« fragte der Junge den Älteren, — »von Arunachala« war die Antwort. »Arunachala« hat in den Ohren frommer Hindus Südindiens einen hohen Klang; ein bekannter Spruch stellt den Ort den heilig¬sten Wallfahrtsplätzen Indiens gleich, ja höher als sie: »Wer Chidambaram schaut, wer in Tiruvarur geboren wird, wer in Benares stirbt, und wer nur an Arunâchala denkt, wird sicher Erlösung finden.« Ein glorreich hingespreiztes Dreieck über der weiten Ebene, mit feierlich gedehnten Hängen, ragt »Arunachala«, der »Berg (achala) des Morgenrots (aruna)«, in die Leere des Himmels. »Morgenrot«, nach indischer Anschauung männlich gedacht, als Wagenlenker des Sonnengottes, schwebt dem strahlenden Tages¬gestirn auf der Deichsel seines Achtgespanns hockend vorauf, wenn es täglich sich über dem Berge erhebt. Zu Füßen des Berges liegt Tiruvannamalai mit seinem Riesentempel: ein Viereck langgestreckter Mauern, von himmelhohen Torpyramiden überragt, ein Götterpalast, aus Himmelswelten den Menschen als Gnadenort zur Erde herabgesenkt; seine pyramidalen Bauten, von himmlischen Gestalten wimmelnd, sind wie erhabene Stiegen von der Erde zu höheren und immer reineren Sphären der Überwelt.

Der Name »Arunachala«, dem Knaben geläufig, aber ohne erregenden Inhalt, fiel wie mit einem neuen Klang in seine Seele, — »wo ist das?« fragte er begierig und erhielt zur Antwort: »kennst du Tiruvannamalai nicht? Das ist Arunachala.« — Es blieb einstweilen ungreifbar, welche Wurzeln die beiden Namen in seiner Seele schlugen, und welches Bild und Ziel aus diesem Keim erwuchs. Ein paar Monate später fiel das »Periya-Purana« dem Knaben in die Hände, das volkstümlichste Legendenbuch der Tamil-Literatur vom Anfang des 12. Jahrhunderts. Sein Onkel hatte sich das Buch geliehen, und Venkata-Raman verschlang die Geschichten der dreiundsechzig großen Heiligen des Tamil-Landes, die ihr Leben in glühender Gottesliebe zu Shiva verbrachten, wie ein Märchenbuch, Die Vorwelt seiner Ahnen griff nach ihm mit diesem ersten frommen Buch, das abseits der Schullektüre ihm zuhanden kam, und füllte sein Herz mit den alten Glaubenskräften, die seine Heimat, Bäume und Berge, Tempel und Teiche belebend, über die Zeiten hin genährt haben in einsamer Inbrunst häuslichen Kults und innerer Schau, in Pilgerschaft und Gesang, und in festlicher Andacht entzückter Menge. Er wusste nicht, in was er tauchte und versank, und als er, am Ende des Buches angelangt, es aus der Hand legte, umfing ihn wieder die Oede der Schule und ein gleichgültiger Alltag.

Venkataramanas plötzlicher Lebenswandel

1896, als er siebzehn Jahre alt war, überkam ihn das große Erwachen. Viel später hat er seinen gläubigen Schülern auf ihr inständiges Fragen davon erzählt, und sie haben seinen Bericht mit ihren Worten aufgezeichnet: »Es war etwa sechs Wochen, ehe ich Madura verließ, um nicht zurückzukehren, dass der große Wandel in meinem Leben eintrat. Das geschah ganz plötzlich. Eines Tages saß ich allein in einem Raum des ersten Stocks im Hause meines Oheims, Ich fühlte mich frisch und wohl wie gewöhnlich. Ich muss überhaupt bemerken, dass ich nur selten krank war. Mein Schlaf war tief. 1891, als ich in Dindigul zur Schule ging, sammelten sich eine Menge Menschen nahe bei dem Hause, in dem ich schlief, und wollten mich mit ihrem Geschrei aufwecken; sie schrien und klopften an die Tür: — umsonst, Sie mussten hereinbrechen und mich heftig schütteln, um mich aus meiner Starre aufzuwecken. Dieser tiefe Schlaf spricht eher für meine gute Gesundheit. Ich hatte auch Anfälle von Dämmerzuständen im Halbschlaf bei Nacht, Arglistige Spielkameraden, die sich hüteten, mich unter Tags zu necken, wenn ich wach war, stahlen sich nachts zu mir, wenn ich schlief, weckten mich, schleppten mich rings um den Spielplatz der Schule, schlugen mich, pufften mich, trieben ihren Mutwillen mit mir und brachten mich wieder in mein Bett zurück, — und die ganze Nacht über ließ ich sie mit einer Sanftheit, Demut und Nachsicht gewähren, die mir ganz fern lagen, wenn ich wach war. Aber diese Anfälle machten mich nicht schwach oder lebensunfähiger und konnten nicht als Leiden gelten. Eines Tages also saß ich allein und fühlte mich keineswegs schlecht, — da packte mich jäh und unzweideutig der Schrecken des Todes. Ich fühlte, ich müsse sterben. Warum ich das fühlte, lässt sich durch nichts, was ich in meinem Körper empfand, erklären. Ich konnte es mir auch nicht erklären, Aber ich bemühte mich auch gar nicht, herauszufinden, ob meine Todesangst begründet sei. Ich fühlte einfach: ,ich muss jetzt sterben' und überlegte sofort, was ich tun solle. Ich dachte nicht daran, einen Arzt oder Verwandte oder gar Fremde zu fragen. Ich fühlte: diese Frage musste ich selber lösen, hier und jetzt, auf der Stelle. Dieser Schreck der Todesangst wandte mich nach innen. Ich sagte innerlich zu mir selbst, ohne einen Laut zu sprechen: ,jetzt ist der Tod da. Was hat das zu bedeuten? Was ist das: Sterben? Mein Leib hier stirbt.' Sogleich fing ich an, meine Sterbeszene zu spielen. Ich streckte meine Glieder lang und hielt sie steif, als wäre die Todesstarre eingetreten, Ich ahmte einen Leichnam nach, um meinem weiteren Erforschen den äußeren Schein der Wirklichkeit zu leihen, hielt den Atem an, schloss den Mund und hielt die Lippen fest aufeinander gepresst, dass mir kein Laut entfahren konnte. Lass nicht das Wort ,Ich' oder irgendeinen Laut dir entschlüpfen! — ,Gut', sprach ich dann zu mir selber, ,dieser Leib ist tot. Starr, wie er ist, werden sie ihn zur Leichenstätte tragen; dort wird er verbrannt und wird zu Asche. Aber wenn er tot ist, — bin dann ,Ich' tot? Ist der Leib ,Ich'? — Dieser Leib ist stumm und dumpf. Aber ich fühle alle Kraft meines Wesens, sogar die Stimme, den Laut ,Ich' in mir, — ganz losgelöst vom Leibe. Also bin ich ein ,Geistiges', ein Ding, das über den Leib hinausreicht. Der stoffliche Leib stirbt, aber das Geistige, über ihn hinaus, kann der Tod nicht anrühren. Ich bin also ein todlos Geistiges.'

All das aber war nicht bloß ein Vorgang in meinem Denken, es stürzte als lebendige Wahrheit in Blitzen auf mich ein: ich ward es unmittelbar gewahr, ohne Überlegen oder Folgern. ,Ich' war ein höchstes Wirkliches, das einzige Wirkliche in diesem Zu¬stande, und alles bewusste Geschehen, das an meinem Leibe hing, war darauf versammelt. Dieses ,Ich' oder mein ‚Selbst' blieb von diesem Augenblick an mit allmächtiger Anziehungskraft im Brenn¬punkt meiner wachen Aufmerksamkeit, Die Furcht vor dem Tode war ein für allemal vergangen, Dieses Verschlungensein ins ,Selbst' hat von jener Stunde an bis heute nicht aufgehört, Andere Vor¬stellungen und Gedanken mögen kommen und gehen wie viele Töne einer Musik, aber dieses Ich dröhnt als Grundbass fort, der sie alle begleitet und sich mit ihnen verbindet. Ob mein Körper mit

Sprechen, Lesen oder sonst etwas befasst war, immer blieb ich auf dieses ,Ich 'versammelt.

Vor dieser Wandlung hatte ich keine klare Erfahrung von meinem Selbst, ich war nicht bewusst darauf gerichtet. Ich empfand kein unmittelbares merkliches Interesse daran, geschweige denn eine dauernde Verfassung, darin zu verweilen, Die Folgen meiner neuen Einstellung wurden bald an meiner veränderten Lebens¬weise sichtbar, Zunächst verlor ich den Rest von Interesse, den ich noch an Freunden und Verwandten, an meinem Lernen und dergleichen hatte, ganz; — ich arbeitete nur mehr mechanisch. Ich nahm wohl ein Buch zur Hand und starrte auf die aufgeschlagenen Seiten, um meinen Angehörigen die Genugtuung zu geben, ich lerne; — aber mein Sinn war ganz woanders, wirklich weit weg von so oberflächlichen Dingen wie Lernen. Im Umgang mit Verwandten und Freunden entwickelte ich Ergebenheit, Sanftmut und Gleichgültigkeit, Wenn mir früher im Kreis der anderen Jungen eine lästige Arbeit zugefallen war, beklagte ich mich wohl zuweilen über die ungerechte Einteilung; wenn andere Jungen mich aufzogen, gab ich ihnen Widerrede oder drohte ihnen, um mich selbst zur Geltung zu bringen. Wenn einer seinen Mutwillen mit mir treiben oder sich etwas herausnehmen wollte, brachte ich ihm geschwind bei, er sei bei mir an den Falschen geraten, Das alles hatte sich jetzt gründlich verändert: allen unangenehmen Arbeiten, allen Neckereien und schlechten Späßen begegnete ich mit Sanftmut, Das frühere Wesen, das darunter litt und sich dagegen zur Geltung brachte, war verschwunden. Ich ging nicht mehr mit meinen Freunden aus zu Sport und Spiel, und blieb lieber mir selber überlassen. Ich saß viel ganz für mich allein, besonders in der Haltung, die sich zum Meditieren eignet, machte die Augen zu und verlor mich in die alles in sich saugende Sammlung auf mich selbst, auf das Geistige, den Strom oder die bannende Macht (âvesha), die mein Selbst ausmachte. Daran hielt ich fest, trotzdem mich mein älterer Bruder ständig verhöhnte und mich spöttisch einen ,Erleuchteten'(jnanin) oder ,höchsten aller Yogin' (yogishvara) nannte und mir den Rat gab, mich in den tiefsten Dschungel zurückzuziehen, wie die heiligen Seher der Vorzeit (rishi) taten, Alle Vorliebe oder Abneigung in Essensdingen war mir vergangen; was ich bekam: lecker oder schal, gut oder unfrisch, schluckte ich, ohne auf Geschmack, Geruch oder Güte zu merken.

Ein anderer Zug meiner verwandelten Lebensweise war die Rolle, die der große Tempel der Göttin Minakshi (die ,Fischäugige') und ihres Gemahls (Shiva-) Sundareshvara für mich zu spielen begann, Bis dahin suchte ich ihn nur selten auf und in Gesellschaft von Freunden, betrachtete die Figuren, zeichnete meine Stirn mit heiliger Asche und Zinnober und kehrte nach Hause zurück, ohne sonderlich etwas dabei empfunden zu haben'. Seitdem ich aber zu meinem neuen Leben erwacht war, ging ich fast jeden Abend zu dem Tempel, Ich ging allein und stand in langem Verweilen vor dem Bilde Shivas oder der Minakshi oder vor dem tanzenden Shiva (Nataraja) und vor den Bildern der dreiundsechzig Heiligen. Wellen der Rührung und tiefen Ergriffenheit fluteten über mich hin. Mein Geist hatte den Halt (alambana), den er bislang am Körper gehabt hatte, fahren gelassen, seit er die Vorstellung abgestreift hatte: ,ich bin der Leib' oder ,der Leib ist mein Selbst und mein Wesen' (deha-atma-buddhi), Mein Geist verlangte daher nach einem neuen Halt; darum ging ich häufig in den Tempel, und meine Seele floss in Strömen von Tränen über. Dies war das Spiel des Höchsten Wesens (isvara) mit meiner einzelnen Seele. Ich stand vor dem Höchsten Wesen, dem Walter des Alls und aller Geschicke, dem Allwissenden, Allgegenwärtigen, und betete zuweilen, seine Gnade möge auf mich herniedersteigen, dass meine glühende Hingabe wüchse und so unablässig würde wie die Hin¬gabe der dreiundsechzig Heiligen. Meist betete ich aber gar nicht, sondern ließ die Tiefe in mir strömen und überströmen hinaus in die Tiefe außer mir. Tränen waren das äußere Zeichen dieses Überströmens der Seele; sie deuteten auf keinen Schmerz, keine Freude besonderer Art.

mit 17 Jahren erleuchtet

Ich war nicht dem Leben gram. Ich wusste nichts vom Leben und hatte keine Ahnung, dass es voll Kummer sei, Ich hatte kein Verlangen, dem Ring der Wiedergeburten zu entgehen und Er¬lösung zu suchen, und Freisein von Leidenschaften (vairagya) und Seligkeit zu erlangen. Ich hatte nur das ,Periya-Purana' gelesen, Lektionen in der Bibel und Stücke aus dem ,Devaram' , Meine Vorstellung von Gott oder Ishvara, dem Höchsten Herrn, wie ich das unendliche, aber personenhafte Göttliche nannte, war ungefähr wie man sie in der heiligen Überlieferung der Puranas findet. Ich hatte damals noch nichts von Brahman gehört, dem überpersönlich gestaltlos Göttlichen Einen, das als einzig Wirkliches hinter und in allen Erscheinungen steht, nichts von Sansara, dem endlosen Kreislauf durch Geburten und Tode, und anderes dergleichen. Ich hatte keine Idee, dass es ein wesenhaft Wirkliches gebe hinter und über allem, und daß ich selbst und der Höchste Herr (ishvara) beide nichts anderes seien als eben es. Als ich später in Tiruvannamalai zuhörte, wie die ,Ribhu-Gita' und ähnliche heilige Texte vorgelesen wurden, griff ich diese Dinge auf und entdeckte, daß diese Bücher benannten und zergliederten, was ich zuvor unwillkürlich gefühlt hatte, ohne es benennen oder zergliedern zu können. In der Sprache dieser Bücher könnte ich den Zustand, in dem ich mich nach meinem Erwachen befand, als ,gereinigtes Gemüt' (shuddham manas) oder ,Erkenntnis' (vijnana) bezeichnen: als die Intuition des Erleuchteten,«

Sich vorstellen, dass man schon tot ist, vielmehr vom Schauer dieser Gewissheit überfallen sein, — was ist dann noch schwer? Eine stille Kraft, die allem standhält, ist allein übrig, in sich leuchtend wie eine Kerzenflamme steil in unbewegter Luft, und sie fragt Tod und Leben: »wen oder was willst du treffen? diesen Leib? — er ist tot ... — dieses Ich? — sein Schein hat sich aufgelöst. Alle Schrecken und Bitternisse, vor denen die Kreatur sich bäumt, sind schon voraus geschmeckt und abgetan.« Die durchgestandene Einverleibung des Todes befähigt zu einem höheren Leben. Das Ich, das überall als Vehikel und als Widerstand im Wege ist, hat sich zerlöst. Die reine innere Erfahrung hat alle Erfahrung der Welt, alle Beziehung zur Welt verwandelt, Keine Worte sind darüber zu verlieren; aber eine Kraft ist aufgestanden, still, unversieglich, allem gewachsen. Da man gestorben ist, so ist man todlos, unsterblich. Alles Mögen und Nichtmögen fällt dahin. Willigkeit zu allem, Bereitschaft, Lasten zu tragen, Gleichmut zum Schwer¬sten sind an ihre Stelle getreten, Das Fragezeichen des Daseins hat sich aufgelöst; alles Äußere ist nur ein immer anderes Wie, das nicht an einen herankommt. Die Reihe der Reize wie der Widerstände für dieses Wie wechselnder Situationen ist überwunden. Man ist geschlechtslos geworden, »Sterben«, — spricht einer, der durch diese Erfahrung gegangen ist, — »sterben kann ich nicht. Das habe ich schon hinter mir, wie einer das Rindsein und Jungsein.« Wie alle Lasten gewichtlos werden, wächst ein ahnendes unwillkürliches Verstehen der Umgebung: sie wird durchsichtig. Ein physiognomisches Durchschauen der Gestalten und Gebärden ringsum stellt sich ein, ein Sinn für die umfassende »signatura rerum« der Erscheinungen, da das trübende Ich nicht mehr verwölkend zwischen dem ursprünglichen Blick und die Welt tritt. Dem Verwandelten bleibt nichts stumm, seine Teilnahmlosigkeit ist allem offen; gleichsam durchlässig geworden, hat er intuitiv an allem teil.

Venkata-Ramans Erleuchtung, dass er den Schauer des Todes ergriff, statt zurückzubeben, ihn vollzog und durchdrang, war eine unwillkürliche »meditatio mortis«, wie sie der Kernpunkt vieler alter Einweihungen ist, im alten Ägypten wie in Griechenland. Die Nachtmeerfahrt auf der Barke des Osiris durch die Häuser der Unterwelt zur Wiedergeburt als neue Sonne im verwandelten Tag, wie Apulejus sie als Einweihungsmysterium in seinem Roman beschreibt, ist das bekannteste Zeugnis des Altertums; das »Memento mori« als einziger Laut und Gruß der Brüder von La Trappe in der Friedhofstille ihrer Klöster, wo alle in ihren Särgen zu schlafen pflegen, ist die unheimlichste »meditatio mortis« christ¬licher Askese. Venkata-Raman gelang die »meditatio mortis« ganz unwillkürlich; aber wie er, lang hingestreckt, den Leichnam und seine Starre spielte, vollzog er unbewusst eine alte autosuggestive Meditationsübung des Hathayoga: das »shava-asana«, die »Körperstellung als Leichnam«, die zum alten Bestande indischer Askese gehört. Shivaitische Asketen sind angewiesen, auf Leichenverbrennungsplätzen zu meditieren und auf Leichnamen sitzend sich mit der Vorstellung des Todes zu durchtränken, um kraft des Erlebens der Vergänglichkeit von Leib und Ich zum Unvergänglichen in sich selbst und allen Erscheinungen durchzudringen. Eine ähnliche, weniger drastische »meditatio mortis« wird im Buddhismus geübt. »Alle Liebe zur Weisheit« — nämlich die »Philosophie«, — lehrten die Griechen, »ist Besinnen des Sterbens.« Durch die unmittelbare Antwort seines Wesens auf den jähen Schauer des Todes hatte Venkata-Raman in einem Blitz von Erleuchtung den Weg der Weisheit und des Yoga beschritten, ja hatte ihn in einem einzigen Sprunge bis an sein Ziel durchmessen.

Beschlussfassung am Hausaufgabentisch

So war er noch nicht von Hause fort und eigentlich schon am Ziel: der Welt verlorengegangen und grenzenlos gleichgültig gegen den Leib und alles, was aus der greifbaren Sphäre sich vor die Tore der Sinne drängen mochte. Die tiefsten Kräfte indischen Wesens langten nach ihm aus seinem Innersten, ihre Stimme erweckte ihn aus Kindheitsschlaf und Alltagstraum, und begierig folgte er ihrem Ruf in die Tiefe, die entrückt und verwandelt, wer in sie zu tauchen vermag, um in ihrer kristallenen Schärfe und

Lauterkeit an ihm wegzuschmelzen, was nicht ihresgleichen ist, und dem kristallenen Kern, der in sie taucht, das ursprünglich reine Licht wiederzugeben, in dem er sich selber erleuchtet. Venkata-Ramans wachsende Selbstversunkenheit entging seiner Umgebung nicht; die zunehmende Vernachlässigung seiner Schulpflichten weckte die Mißbilligung seiner Lehrer, der ältere Bruder und der Oheim hielten mit ihrem Tadel nicht zurück. Seine völlige Gleichgültigkeit trieb einer äußeren Entscheidung zu, Sie fiel am Vormittag des 29, August 1896, als er zu Hause über einer Strafarbeit sitzen mußte; er hatte eine Lektion aus Bains englischer Grammatik, in der er dank innerer Teilnahmlosigkeit wieder einmal gründlich versagt hatte, dreimal abzuschreiben, Er schrieb sie zweimal ab; als er über der dritten Abschrift saß, ging es nicht mehr weiter, — er packte Buch und Schreibheft zusammen und schob sie beiseite, richtete sich kerzengerade in Yogihaltung auf, schloß die Augen und versank in innere Betrachtung. Sein Bruder, der im selben Zimmer arbeitete und all die letzte Zeit mit seiner Mißbilligung nicht zurückgehalten hatte, brach bei diesem Gebaren unmutig aus: »Warum soll einer all das haben, wenn er sich benimmt wie du?« — Venkata-Raman hörte seine Worte und gab ihm schweigend recht: was sollten ihm Schule und Familie, das Leben, das ihn umgab, mit seinen Forderungen und Aussichten, wenn er sich nur beflisse, — er öffnete die Augen und erhob sich: er wollte fort, — nach Arunâchala, und das sogleich.

Biografie - Maharshis Aufbruch nach Tiruvannamalai zum Berg Arunachala

Dem Bruder sagte er, daß er um zwölf zu einer Physikstunde in der Schule sein müsse, es ginge über Elektrizität, — »Dann vergiß nicht, die fünf Rupees Gebühren für mich im College zu bezahlen«, rief der Bruder ihm nach. Er ging ins Erdgeschoß, ließ sich von seiner Tante die fünf Rupees geben, schlang hastig einen Bissen hinunter und studierte auf einem veralteten Atlas, wo Tiruvannamalai liege, Die Bahnlinie, die bei Villupuram von der Hauptstrecke abzweigend ihn geradewegs bis ans Ziel gebracht hätte, war erst vier Jahre alt und noch nicht auf der Karte verzeichnet. So merkte er sich Tindivanam als nächste Bahnstation,

überschlug, daß drei Rupees für die Fahrt ausreichen möchten, und behielt sie, Die zwei übrigen legte er zu Büchern seines Bruders und fügte einen Zettel bei, der sein Verschwinden erklärte. Auf dem Zettel stand:

Ich bin auf der Suche nach meinem Vater und in Erfüllung seines Gebots von hier weggegangen, Dieser begibt sich nur auf ein edles Unterfangen. Daher soll sich niemand über dieses Ereignis betrüben. Wendet kein Geld auf, diesem nachzu forschen,

Deine Collegegebühr ist noch nicht bezahlt. Beiliegend zwei Rupees.

Ein letztes Wort ohne Unterschrift. Er konnte nicht mehr mit seinem Namen unterzeichnen, setzte statt dessen ein paar Striche: da war kein Ich mehr, das sich mit seinem Namen als Person bezeichnen konnte, Dieser leibhafte Venkata-Raman, der fortging, war ja nicht er selber, war nicht sein Selbst, war nur ein Dieser oder Jener, ein Leib, ein Er, von dem sich bloß in dritter Person berichten ließ, dieser habe sich auf ein edles Unterfangen begeben, und man solle diesem nicht nachforschen. Am Eingang der Zeilen drängt sich noch einmal ein »Ich« mechanisch in die Feder. Aber es ist ausgeronnen, eine Zeile weiter verschwimmt es mit einem fernen Jemand, der den Schreiber so wenig angeht, wie er die bekümmern sollte, die versucht sein möchten, seinen verlorenen Spuren nachzugehen, Venkata-Raman eilte zur Bahn und nahm einen Zug nach Norden. Im Abteil versank er in sich selbst und verbrachte die Fahrt gleichgültig gegen das Gespräch der Mitreisenden wie gegen die abwechslungsreiche, malerische Landschaft, die an den Fenstern vorüberzog. Ein Muslim mit silbergrauem Bart, ein »Mulavi«, der sich in frommer Ueberlieferung auskannte und eine angeregte Unterhaltung über Lehren und Leben verschiedener Heiliger führte, fand an dem stummen Brahmanenknaben Gefallen, fragte ihn nach

dem Ziel seiner Fahrt und sagte, er reise auch nach Tiruvannamalai, So erfuhr Venkata-Raman, daß er mit der Bahn bis ans Ziel hätte kommen können, aber seine Fahrkarte war falsch, und der Rest Geld, der ihm geblieben war, langte nicht mehr hin. Der Zug kam gegen Abend nach Trichinopoly; Venkata-Raman fuhr aus seiner Versunkenheit auf und spürte plötzlich, daß er recht hungrig sei, Er kaufte sich zwei Birnen, hatte aber kaum von der einen gegessen, als er nicht mehr mochte; sein Hunger war weg. Zu Hause hatte er herzhaft zugelangt; jetzt genügte ein Nichts, ihn satt zu machen. Zwischen Schlaf und Versunkenheit erreichte er mit der Bahn um drei Uhr morgens Villupuram und stieg aus. Er strich durch die morgenleeren Straßen und suchte die Richtung nach Tiruvannamalai, kannte sich aber nicht aus. Der frische Morgen machte ihn hungrig; er landete vor einem Gasthof, fragte nach Essen, wurde aber auf Mittag vertröstet, So saß er nieder und verlor sich alsbald in die innere Stille, die ihn allmächtig in sich sog. Als er nach dem Essen dem Wirt zwei Annas als Zahlung bot, fragte der den schlanken Brahmanenknaben, der ohne Gepäck gekommen war, wieviel Reisegeld er bei sich führe, und als der sagte »zweiundeinhalb Annas«, wollte er nichts von ihm nehmen. Venkata-Raman ging wieder zur Bahn und nahm eine Karte, soweit sein Geld reichte. In Mamabalapattu mußte er wieder aus dem Zuge und beschloß, den Rest der Strecke bis Tiruvannamalai zu wandern, Am Abend erreichte er den Tempel von Arayani Nallur, erschöpft vom ungewohnten Marsch über Land unter der glühenden Augustsonne. Er wartete vor dem Torturm, bis die Tempeltür geöffnet wurde, trat in die große Pfeilerhalle, die nicht so dunkel wie der übrige Tempel schien, setzte sich nieder und versank in innere Betrachtung. Hier überfiel ihn ein jähes Gesicht: einen Augenblick lang schien die Halle von strahlendem Licht überrieselt, und er fuhr empor. »Das ist die Erscheinung des Gottes«, dachte er und tastete sich zur inneren Cella vor, um zu sehen, ob der Schein vom Bilde der Gottheit herstrahlte, Er fand die Cella

in tiefem Dunkel liegen, das Licht kam nicht vom Bilde; so kehrte er zu seinem Platz zurück und versank aufs neue in sich selbst. In seiner Entrücktheit ward er nichts von der Abendfeier des Gottes gewahr und schrak erst auf, als der Tempelkoch rief: »Wer ist da in der Halle? Komm heraus! Ich muß den Tempel schließen.« Venkata-Raman kam heraus und bat um etwas Essen, »Hier ist kein Essen für dich«, war die Antwort. »Laß mich wenigstens hier bleiben«, bat er; aber der Priester sagte: »Hier darf keiner bleiben,«

Zwischenstopp in Kilur

So schloß sich Venkata-Raman den übrigen an, die aus dem Tempel heimkehrten, und kam nach Kilur; dort, sagten sie ihm, bekäme er vielleicht zu essen, wenn die nächtliche Feier des Gottes vorüber sei. Aber während der Priester dort die »Pûjâ« des Gottes vollzog, fiel er wieder in Entrückung, Als alles zu Ende war und der Priester sich zu gehen anschickte, mußte er ihn aus seiner Versunkenheit aufrütteln. Venkata-Raman bat ihn um Essen; aber der Priester wies ihn ab. Da sagte der Mann, der die Tempeltrommel rührte und der die ganze Zeit über seine tiefe Andacht gewahrt hatte: »Gib ihm mein Teil.« So nahm er den Teller Reis und folgte dem Manne zu dessen Haus, um Wasser zu trinken. Aber während er auf das Wasser wartete, fiel er in Schlaf; ja, er muß im Schlafe weitergewandert und vor Erschöpfung umgefallen sein. Als er nach einer Weile wieder zu sich kam, fand er sich ein Stück weiter weg am Wege liegen, den Reis am Boden verschüttet und Leute um sich stehen, die ihn verwundert betrachteten. Er raffte den Reis auf, aß etwas davon und schlief auf derselben Stelle ein.

Venkataramana verkauft seine Ohrringe für die Weiterfahrt zum Arunachala

Am anderen Morgen wußte er nicht recht, wo er war, und kannte sich wieder mit den Wegen nicht aus. Er beschloß, auch den Rest mit der Bahn zu fahren; dazu brauchte er aber Geld. Er nahm seine beiden goldenen Ohrringe ab, die, mit Rubinen geschmückt, wohl zwanzig Rupees wert waren, und beschloß, sie zu Geld zu machen, Aber wie und bei wem? Vor einem Hause, das ihm richtig schien, bat er um Essen, — nichts Ungewöhnliches für einen Brahmanenknaben, der, wenn er seine Schülerzeit bei einem

Guru verbringt, täglich seinen Bettelgang durch den Ort macht. Zudem war dieser Montag, der 31. August, ein heiliger Tag: die Geburtsfeier des Heilandskindes Krishna (Gokulashtami), bei der die Frommen die festlichen Opfergaben des Hausaltars, nachdem sie der Gottheit dargebracht sind, an Bettler und Kinder zu verschenken pflegen, Es war das Haus Muthukrishna Bhagavatars, und der Junge wurde an die Hausfrau gewiesen, Sie war erfreut, daß er an diesem Tage, der dem göttlichen Knaben heilig war, vor ihre Türe kam, und nötigte ihm ein reichliches kaltes Mahl auf, obwohl er schon nach dem ersten Bissen keinen Hunger mehr spürte, Dann kam ihr Mann ins Spiel. Venkata-Raman bot ihm seine Ohrringe an; der Einfachheit halber erzählte er, sein Gepäck sei ihm unterwegs abhanden gekommen, und er brauche vier Rupees, um weiterzureisen, Bhagavatar fand das Gold und die Rubine der Ohrringe echt und nahm keinen Anstand, dem feinen und gewandten Brahmanenjungen, der den Schmuck seines Standes verpfänden mußte, aus einer Augenblicksverlegenheit zu helfen. Er nahm die Ringe und gab ihm das Geld, ließ sich die Zahlung quittieren, notierte sich Venkata-Ramans Adresse und gab ihm einen Schein über die Ringe, die der Junge auf der Rückreise abzuholen versprach. Bhagavatar und seine Frau waren fromme Hindus und glaubten, was die heilige Ueberlieferung sie lehrte; so betrachteten sie jeden Ankömmling als eine willkommene Erscheinung Vishnus selbst, zumal am heiligen Tage seiner Geburt als Erlöser Krishna, Sie boten ihrem Gast nicht bloß ein Mittagsmahl, sondern packten ihm noch Süßigkeiten, die sie als Opfergabe zur Feier des Gottes bereitet hatten, als Wegzehrung ein, ohne sie zuvor dem Gotte dargebracht zu haben, Venkata-Raman eilte zur Bahn. Kaum aus dem Hause, zerriß er die Quittung über die Ringe. Er nächtigte am Bahnhof, nahm in der Frühe den ersten Zug und war eine Stunde später am Morgen des 1. September am Ziel seiner Fahrt.

Biografie - Ankunft am Arunachala

Vor ihm der göttliche Berg »Morgenrot« — Arunâchala — im Morgenlicht, zu seinen Füßen der riesige Tempel, und darin das Göttliche noch einmal greifbar anwesend, das ihn zuinnerst erfüllte, seit er zu sich selbst erwacht war und den Weg zu ihm im Riesentempel von Madura gefunden hatte, Das gleiche Göttliche noch einmal in ihm als sein Selbst: ständige Gegenwart, Licht in sich selber und Quell reinen Seins, in den zu tauchen und zu versinken er nicht mehr satt wurde, wo er ging und stand, — hier kam er nun, und alle drei, die eines waren, fanden einander.

Arunachalas zentrale Bedeutung in Maharishis Leben

Diese Begegnung, die ohne Ende blieb, bildete den Inhalt seines Daseins und den Sinn des Beispiels, das sein lebenslanges Verweilen an dieser Stätte allen Frommen gab, die sich später in wachsender Schar verehrend zu seinen Füßen sammelten, ohne dass er nach ihnen ausgeschaut hätte oder ihnen zu wehren vermochte. Viele Jahre später hat er die Bedeutung seiner Einkehr zur Gottheit Arunachala in einigen Hymnen umrissen, — am entschiedensten in den »Acht Strophen« auf den Berg Morgenrot, Gott und das Selbst (Shri-Arunâchala-ashtakam). Weitere Ausführungen zur zentralen Bedeutung des Arunachala für Ramana Maharishi sind auf der Seite Arunachala zu lesen.

Siehe auch

Literatur

Literatur

- Der Weg Zum Selbst von Heinrich Zimmer, Rascher Verlag Zürich, 1944, 1. Auflage