Visualisierung

Äußeres Sehen und inneres Schauen

Artikel aus: Heinrich Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kultbild, 1987, S. 73 bis 84

Sehen, Schauen, Betrachten

Äußeres Sehen und inneres Schauen (Dhyana) sind in ihrem Wesen grundverschieden. Daraus folgt, daß Bildwerke, die sinnfällige Kopien und gemäße Behälter innerer Schaubilder sind, im Allgemeinsten ihrer Form anders geartet sein müssen als Kunstwerke, die, aus der Freude an dem schönen Schein der Welt zu seiner Verklärung geboren, an das betrachtende, unersättlich schweifende äußere Auge appellieren. Denn sie wollen nicht betrachtet, sondern fixiert sein, nachdem sie mit dem Leben des gläubigen Herzens belebt worden sind.

Das äußere Auge

Wenn uns — den Betrachtungsfrohen — dieser Prozeß gleich versagt ist, können wir die eigenartige Form der Gebilde, die er zu seinem Gebrauch hervorgebracht hat, wenigstens in etwas verstehen, wenn wir uns den Wesensgegensatz äußeren Sehens und inneren Schauens vor Augen führen.

Das Auge, das nach außen in die Welt hineinblickt, findet sich einer Mannigfaltigkeit gegenüber, die es nicht auf einmal in einem einzigen Akt mit, gleicher Schärfe erfassen und in sich aufnehmen kann. Richtet es seine Kraft des Erfassens auf ein Stück der in seinem Blickfelde ausgebreiteten Mannigfaltigkeit, so wird es zwar der anderen in diesem Felde befindlichen Gegenstände auch gewahr, aber sie bleiben ihm vergleichsweise unscharf und werden nicht mit vollem Bewußtsein so erfaßt, durchdrungen und gedeutet, daß ein klares Abbild von ihnen zurückbleiben könnte. Sie stehen zwar im Blickfeld, können aber — wenigstens zum Teil —, wenn nachträglich ein Inventar des Gesehenen aufgenommen werden soll, in ihm gar nicht figurieren, da sie zwar da waren, vielleicht auch gespürt, aber nicht eigentlich bemerkt wurden. Denn sie sind nicht fixiert worden.

Will das Auge die ihm in seinem Blickfelde gegebene Mannigfaltigkeit wirklich ganz verarbeiten, so muß es in ihr spazierengehen und hin und her gleitend ein Stück des Blickfeldes um das andere fixieren, um seinen Inhalt scharf zu fassen und registrieren zu können. Der außerordentliche Unterschied an Umfang, der zwischen dem fixierten, in einem Akt scharf erfaßbaren Teil des Blickfeldes und seinem weiten Raum besteht, dessen Inhalt das Auge nur unbestimmt gewahr wird und nicht mit derselben Exaktheit registrieren kann, bedingt eine dauernde Unruhe, eine schweifende Beweglichkeit des Blicks, wofern das Auge dem jeweiligen Gesamtinhalt seines Blickfeldes einigermaßen gleichmäßig gerecht werden will. Die nach außen gerichtete Sicht gleicht einer großen Linse mit einem nur kleinen Brennpunkt; soll verschwommen Wahrgenommenes zu scharf Gesehenem werden, gilt es den Brennpunkt im Blickfelde immer wieder zu verlagern. In der jeweiligen Verschiebung des Brennpunktes hierhin und dorthin im Blickfeld ist das Auge einigermaßen frei; hervorstechenden Farbtönen, bedeutendem Kontur gelingt es wohl, es auf sich zu ziehen, es einzufangen und zu leiten; das Großartige wie das Gefällige und Absonderliche sprechen es an und laden zum Verweilen.

Aber wenn an Stelle bloßer Hingegebenheit an das Mannigfaltige des Blickfeldes der Wille, es zu verarbeiten und in seiner Totalität zu registrieren erwacht, lenkt er den Brennpunkt scharfer Sicht wie eine Scheinwerfergarbe frei dahin über Ansprechendes und Verschwiegenes. Immer aber muß er wählen und den Lichtstrahl scharfer Sicht hier von einem Fleck lösen, der nun wieder in Dämmer taucht, wenn dort ein anderer fixiert werden soll, auf den der Wille den Brennpunkt richtet. Das Spiel des wechselnd erfassenden Auges über sein Blickfeld hin ist wie ein Tanz von Sonnenstrahl und Wolkenschatten über einer Landschaft. Im ganzen ist es ein lustvolles Spiel, dieses beständige Fahrenlassen des eben Ergriffenen um eines neu zu Ergreifenden willen, das auch alsbald entgleiten wird zugunsten eines ferneren Zieles, das fixiert wird. Das Auge freut sich seiner Macht, sich nach Belieben wechselnd der Dinge zu bemächtigen, die vor ihm gebreitet sind; es fühlt sich Herr im Schenken und Versagen seiner Aufmerksamkeit und ist wie eine schöne, von vielen Männern umspielte Frau, die nichts von Treue weiß und nur den Reizen folgt und ihren Launen.

Das innere Auge

Wie anders jenes innere Gesicht! Vor ihm breitet sich nicht als natürliche Fläche seines Spiels ein kontur- und farberfülltes, ruhig verharrend-geduldiges Feld, dessen unbefriedigende Schärfe und Klarheit es mit gleitendem Lichtstrahl wechselnd zu beheben gälte; — es ist wie ein dunkler Brunnen, über dessen Rand nicht immer, und immer wechselnd, Gestalten sich beugen, die sich auf seinem Grunde spiegeln. Die äußere Sicht wendet ihre Aufmerksamkeit von unerwünschten Teilen ihres Blickfeldes ab, und sie sind gleichsam nicht mehr, denn an ihrer Stelle, den Brennpunkt erfüllend und keinen Raum in ihm lassend, stehen nun andere; sie läßt erfreuende Dinge sich ohne Wehmut entgleiten, weil sie sich frei weiß, nach Belieben in einem Sprunge über das Blickfeld hin zu ihnen heimzukehren. Aber über den Rand des dunklen Brunnens beugen sich unerwünschte Gestalten, und vergebens zittert der Spiegel im Grunde, der ihr Bild nicht tragen will: es bleibt und bleibt. Reizende Erscheinungen neigen sich jäh über ihn hinab, aber ihr Bild verhuscht, kaum das der Spiegel es freudig fing, und umsonst beschwört er den Schimmer der längst Enteilten, zu bleiben. Wo nicht ein mächtiger, in Yoga geschulter Wille waltet, gelingt es kaum, den Spiegel rein zu halten von unerwünschten Bildern und wechselnden leeren Gleichgültigkeiten, ihn stetig zu füllen mit großer vielfältiger Anschauung, die bleibt, oder seine Fläche nach Belieben in völlige Leere zu tauchen.

Dem ungeschulten inneren Gesicht gelingt es zwar im allgemeinen, Bilder, die aufgetaucht ihm alsbald entschwanden, wieder aufzurufen; aber es scheint ihm versagt, ohne technische Hilfen aus anderen Sphären des Ich sich an Bildern heraufzubeschwören, was ihm beliebt. Wohl ist es imstande, sich den Wunsch zu erfüllen, daß seine dunkle, gleichsam vernebelte Fläche sich mit irgendeinem deutlichen Bilde fülle, aber es steht nicht in seiner Macht, welches Bild komme, wenn es nach Bildern verlangt. Nur selten und nur auf Umwegen wird es sich nachträglich Rechenschaft geben können, warum unter einer Reihe von Bildern, deren Auftauchen auf seinen Appell ungefähr gleichermaßen nahe lag, gerade dieses Bild und kein anderes kam. Und wenn es sich ein Recht beimißt, dem auftauchenden zuzurufen: »Dich eben wollte ich, nach dir habe ich gerufen!« ist es das Opfer einer Selbsttäuschung. Denn das angesprochene Bild war schon im Auftauchen, es war in seinem Kommen schon irgendwie sichtbar, es mußte schon, wenn auch nur matt, gesichtet sein, um angesprochen zu werden. Und es darf den Appell: »Komm, zeig dich!« mit dem Zweifel necken: »Riefst du mich nicht, weil ich schon kam? Und konntest du mich nicht nur darum rufen, weil ich mein Kommen schon angezeigt hatte? Bist du nicht wie einer, der zwar erwartet und wünscht, daß jemand zu ihm in seinen Raum trete; der aber nicht weiß, wer kommen wird, und nun, da ein nicht Unerwünschter sich bemerkbar macht, dem Ankömmling und sich den Schein erwecken will, er habe gerade nach ihm und keinem anderen verlangt, indem er den schon Kommenden anruft. Wäre statt meiner ein Unerwünschtes gekommen, so wäre deutlich geworden, daß du nicht imstande bist, zu rufen, wen du willst, — vielleicht aber den, der im Kommen ist, wieder wegzujagen, indem du rufst: »Nicht dieser, aber irgendein anderer und angenehmerer komme!«

Wo nicht ein besonderer Anblick das nach außen gerichtete Auge fesselt und immer wieder einzukehren zwingt, schweift es spielend und herrisch im Formenschatze des Blickfeldes umher, wählt aus und setzt sich dabei selbst die Zeit, wie lange es verweilt; das innere Auge ist Erscheinungen ausgesetzt, die sich ungefragt und überwältigend aufdrängen, die nicht ohne Ringen, oft nicht ohne wiederholten Befehl sich aus seinem Lichtkreis verdrängen lassen, die es oft vergeblich bittet, zu bleiben, die es fliehend erhaschen und zurückbeschwören muß, die wiederzubringen immer Arbeit kostet.

Vergleich des äußeren und inneren Auges

Das äußere Auge kann unter den Schätzen seines Blickfeldes scharf sehen, erfassen und bewältigen, worauf immer es seinen Brennpunkt lenkt, und immer ist die Schärfe gleich, denn sie ist Kraft des Brennpunktes; die Schärfe der Erscheinungen des inneren Auges, das noch nicht durch Konzentration geschult ist, hängt durchaus nicht nur von seinem Willen zum Scharfsehen ab. Die unterschiedliche Klarheit und Intensität, mit der sie sich einstellen, scheint in hohem Maße eine Eigentümlichkeit einer jeden von ihnen zu sein, und der Wille, sie schärfer zu sehen, findet an ihnen bald eine Grenze, die bei den einzelnen sehr verschieden liegt. Für das äußere Auge ist das, was nicht scharf gesehen wird, doch noch, weil es im Blickfelde liegt, wenn auch verschwommen, irgendwie da, aber das Nebeneinander von Scharf und Unscharf, das darum dem äußeren Blickfelde notwendig eignet, fehlt dem Lichtkreise des inneren Auges ganz. Was das innere Auge zugleich schaut, ist in seiner Mannigfaltigkeit durchgängig von gleicher Schärfe oder Undeutlichkeit, denn sein Lichtkreis ist nicht wie eine Linse mit kleinem Brennpunkt und weitem Felde zerstreuter Strahlung. Eher kann man sein Feld mit einer Mattscheibe vergleichen, die in verschiedener Einstellung bald einen konturlosen grauen Schimmer zeigt oder verschwimmenden Kontur mit undeutlichen Farbflecken in mannigfacher Abstufung der Schärfe bis zum völlig klaren, greifbar umrissenen, scharfen Bilde. Immer aber herrscht auf der erhellten Fläche Verschwommenheit wie Schärfe ganz gleichmäßig, kein Teil hat einen Vorrang an Deutlichkeit.

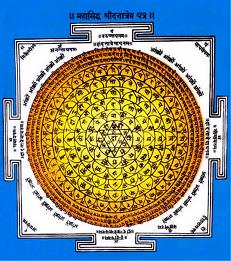

Und eben diese Eigentümlichkeit des inneren Gesichts, daß es in jedem Moment seiner Tätigkeit innerhalb des Mannigfaltigen, das ihm erscheint, keinen notwendigen Unterschied der Intensität des Erscheinens und darum keine schweifende Unrast kennt, ist wohl der Schlüssel zum Verständnis jenes Allgemeinsten am Stil indischer Kultbilder, die räumlich-körperhafte Erscheinung inneren Gesichtes sind und seine Eigenart an sich tragen müssen, wenn sie sich zum Yantra eignen sollen, wenn sie das Bildnis der Gottheit im Herzen, wie es erfolgreiche Konzentration in innerem Gesicht heraufbeschworen und aufgebaut hat, wirklich in sich aufzunehmen und seine Rolle im Andachtsdienste fortzuführen imstande sein sollen.

Innenschau

Die wesentliche Schwierigkeit, die der Gläubige überwinden muß, wenn er das Bild der Gottheit in seiner Mannigfaltigkeit vor dem inneren Auge versammeln will, besteht gewiß nicht darin, daß die einzelnen Bestandteile, wenn er sie nacheinander zu schauen verlangt, nicht kämen. Die heilige Tradition, in die er eingeweiht ist, enthält die Anweisung dazu, sie aufzurufen, und er weiß sie natürlich auswendig; er braucht in der Erinnerung nur den Wortlaut heraufzubeschwören, um Erscheinungen, die seiner Beschreibung entsprechen, vor seinem inneren Auge auftauchen zu sehen. Da wirkt die Kraft des gemurmelten oder nur inwendig produzierten Lautes (Mantrashakti) und erzeugt was dem Schall entspricht im Raum des inneren Auges. Besonders wirksam ist in diesem Beschwörungsakt innerer Bilder die Mantrashakti bedeutsamer Silben, mit denen die Essenz übersinnlicher Wesenheiten sich im Bereich des Schalles darstellt, etwa om. Konzentriert sich der Geist auf sie, indem er sie laut oder innerlich ausspricht, so zwingen sie die anschauliche Erscheinungsform des Wesens, das in ihnen Laut wird, ins Feld des inneren Auges.

Außerordentlich schwer aber ist es gewiß, heraufbeschworene Bildteile festzuhalten, daß sie bleiben, wenn immer neue andere zu ihnen in den Raum gezwungen werden. Dann entsteht ein unruhiges Hin und Her, das freilich nicht der Bewegung einer Lichtgarbe über dämmerndem Grunde vergleichbar ist, sondern einem Haschen und Greifen nach entschwindenden Gestalten, und ein immer erneutes Rufen »bleib hier«, »komm wieder« und ein Drängen »Auch du komm noch herbei!« Es bedarf langer Schulung, ehe es gelingt, eine größere Menge von Bildelementen, die einem einzigen Aufbau dienen sollen, nur in längerem gleichzeitigen Beieinander vor dem inneren Auge versammelt zu halten und seine Aufmerksamkeit gleichmäßig über sie zu verteilen, denn sobald eines sich unbeachtet fühlt, verblaßt es, schwindet hin und taucht wieder in den dunklen Grund, aus dem der technische Griff: das Aussprechen des verschwisterten Lautes, oder die Beziehung auf ein schon im Lichtkreis des Auges Vorhandenes, ihm Nahestehendes es heraufgezogen hat. Die Gäste, die in den Raum vor dem inneren Auge geladen werden, folgen dem Zwange wohl willig und erscheinen, aber wenn der Herr des Raumes, der sie gerufen hat, sich einen Augenblick nicht mit ihnen beschäftigt oder ihnen nur zu wenig Aufmerksamkeit widmet, entgleiten sie lautlos durch die dunklen vorhanghaften Wände, die den erhellten Raum umschließen ins namenlose Dunkel, dem sie entstiegen, und müssen erst wieder neu gerufen werden.

Aber schließlich ist es gelungen: ihre bunte Gesellschaft drängt sich im engen lichtvollen Raume und jede Erscheinung nimmt den Platz ein, der ihr zukommt; auch letzte, noch vermißte Gäste treten ein, ohne daß andere dafür entweichen. Da hört die Unrast erwünschten Kommens, unerwarteten Verschwindens auf, das durcheinanderschießende Gewoge der gerade Anwesenden hat sich gelegt, Ordnung herrscht und Ruhe breitet sich: das innere Bild ist aufgebaut und steht. Das ist nur möglich, wenn das innere Auge mit seinem Licht alle die Anwesenden gleichmäßig umfängt, so daß keiner verbleichend entschwinden kann, und wenn keinem ein Mehr zuteil wird von der Energie des Ergreifens, die Auftauchendes packt und festhält. Denn jeder Mehraufwand an Interesse, der einem unter ihnen zufließt und die Intensität seiner Erscheinung erhöht, entzieht den anderen etwas von dem Leuchten, das ihr Leben vor dem inneren Auge ist. Völlig gleichmäßig und ohne hin und her zu greifen bestrahlt das innere Auge alles, was vor ihm versammelt ist, wie die Sonne am wolkenlosen Himmel die Landschaft, die sich unter ihr breitet. »Diese beseligende Brahman-Gestalt betrachend soll er seinen Geist fest auf alle ihre Glieder richten«, verkündet Vishnu im Shrimad Bhagavata.

Ohne Vorrang untereinander, ohne Unterordnung, mit gleicher Intensität leuchtend, in gleicher Selbstgenugsamkeit zu einem Aufbau vereint, weilt die Mannigfaltigkeit der göttlichen Erscheinung vor dem geschulten inneren Gesicht. Da bewegt sich nichts an ihr, keine Linien streifen bedeutsam leitend dahin, denn hier ist kein Brennpunkt, der wechselnd über eine Vielheit hierhin und dorthin zu leiten wäre, der ganze Raum des inneren Auges ist ein einziger Brennpunkt, in dem alles Anwesende mit gleicher Klarheit strahlt. Alle Teile ruhen in sich selbst, wissen ein jeder nur um sich, wie das den Erscheinungen des inneren Auges eigen ist, die seiner Ungeschultheit alsbald völlig zu entschwinden gewohnt sind, sobald sie nicht fixiert werden. Das Wunder der Schulung, die Vollkommenheit der Konzentration ist es eben, daß trotz ihrer Natur keines von ihnen entweicht. Aber sie sind ihrer Art gemäß da als ein reines großes Nebeneinander ohne universale Bezüglichkeit aufeinander, die eine geheime unendliche Bewegung in sich bergen würde und nur in einer rastlos schweifenden Bewegtheit des schauenden Auges erfaßt werden könnte, die dem inneren Auge wesensfremd ist.

Dieses Mannigfaltige, das in seinem Dasein vor dem inneren Auge Stetigkeit erlangt hat, mag man, weil es durch und durch gleichmäßig fixiert und ohne jeden Unterschied an Intensität des Daseins ist, trotz seiner Ausgedehntheit als punkthaft empfinden; die ganze Fläche des inneren Gesichtes ist in diesem Zustand um und um gleichmäßig brennpunkthaft. In dieser Punkthaftigkeit des inneren Bildes ist seine klare, mit allen ihren Teilen selbstgenugsame Mannigfaltigkeit nicht ausgelöscht, sondern aufgehoben, das ist: bewahrt bis ins kleinste Einzelne, ohne daß dieses Einzelne an sich selbst Geltung hätte, ohne daß die bestrahlende Fixierung letzthin ihm gälte. Sie gilt dem Ganzen, als der Zusammenfassung alles Einzelnen, dem Aufbau, nicht den Baugliedern, der »Haltung« nicht dem Stoffe, an dem sie erscheint.

Dieses eigentümliche Schaubild, das, den ganzen Sichtraum füllend, in allem Einzelnen gleich klar und selbstgenugsam in sich selbst ruht und als Ganzes mehr ist als eine bloße Ansammlung von Einzelnem, ist ein spezifisches Erzeugnis des inneren Gesichts. Das äußere Auge mit seiner unendlichen Beweglichkeit hat ihm nichts Verwandtes an die Seite zu stellen. Dieses spezifische Schaubild, das den Gegensatz flächenhafter Breite und punkthafter Schärfe bei völligem Fehlen innerer Bewegung in sich vereint, ist der geistig-anschauliche Stoff, der im Prozeß der Andacht auf das Kultbild projiziert wird; dieses Schaubild bestimmt mit dem Grundgesetz seiner Form den allgemeinsten Stil des Kultbildes, insofern es als Yantra dienen kann, — wie es die Quelle seiner körperhaft-räumlichen Erscheinung ist. Aus seinem Wesen wird das Eigentümliche des figuralen indischen Kultbildes verständlich, das den klassisch gewohnten westlichen Beschauer, — wofern er nicht durch materiale Vertraulichkeit mit seinen Vertretern dagegen abgestumpft ist — immer wieder mit weihevollen Schauern der Befremdung von sich abrückt.

Außen - Innen: Yantra als Abbild der inneren Schau

Diese Gestalten: Götter, Buddhas und Heilige, von mannigfacher Form erfüllt, sind völlig in sich geschlossene Einheiten, und doch fehlt ihnen ganz, was dem klassischen Kunstwerk Geschlossenheit und Rundung verleiht, die unendliche tektonische Bezüglichkeit der Teile aufeinander, die dem eingefangenen Blick jene kleine Unerschöpflichkeit von Gleitbahnen gibt. Dem äußeren Auge mag sie erwünscht sein. Klassisch gesonnene Kunst betrachtend gibt das äußere Auge die ihm angeborene Freiheit, seinen Brennpunkt launisch zu verschieben, auf und empfängt dafür das Gesetz seines Gegenstandes: das beglückende Geschenk, sinnvolle Tektonik auf irrationalen Bahnen abzutasten, ohne ihrer satt zu werden. Ein Auge, das dieses lustvolle Opfer seiner Freiheit gewohnt ist und profan vor ein indisches Kultbild hintritt, mit dem Wunsche, sie daran zu verlieren, um für sie eine unvergeßliche Erinnerung an das selig hin und her gleitende Eindringen in einen geheimnisvollen Formenzusammenhang einzutauschen, Erinnerung an ein beglücktes Kreisen zwischen bedeutenden Überraschungen, zwischen Vertrautem, das immer neue Seiten zeigt und Einzelnem, das sich immer mit anderem anders verknüpft, Erinnerung an die Hingabe des eigenen, willkürlichen Tempos der Brennpunktbewegung an den besonderen Rhythmus dieser Tektonik — ein Auge, das mit solchen, ihm ganz natürlichen Wünschen betrachtend vor ein indisches Kultbild tritt, wird keinen von ihnen erfüllt bekommen.

Hier kann das äußere Auge auf jeder Einzelheit unendlich ruhen, ohne daß sie es weiterwiese, weitertrüge zu anderen und es zwänge, in rastlosen Umläufen nacheinander mählich an ihrer Gesamtheit entlangzugehen. Hier ist ja alles Ruhe, alles bedeutet nur sich selbst und steht für sich als ein Letztes da, ohne auf einen tektonischen Zusammenhang zu verweisen, in dem es diente. Halsketten, Brustschmuck und Hüftband, Armbänder und Fußringe des tanzenden Krishna beziehen die unerbittliche Selbstgenugsamkeit ihres Daseins aus der Schärfe gelungenen inneren Gesichtes, sie sind für sich da, weil sie an seiner Erscheinung so wenig fehlen dürfen, wie Keule und Muschel, Wurfscheibe und Lotus in den vier Händen Vishnus. Sie sind nicht Glied einer Tektonik, sondern Ingrediens einer Versammlung wesenbezeichnender Anschauungswerte. Auch hat die tanzende Bewegung des Knaben Krishna in ihrem Schwunge etwas verhalten Schwebendes, er ruht gleichsam in ihrer Augenblicksbewegung, keiner Schwere unterliegend. Denn das innere Auge, das den göttlichen Knaben in seinem Siegestanze aufruft, schaut ihn wohl als Tanzenden, aber nicht tanzend in bald dieser, bald jener Bewegung. In seinem frischen Schwunge ist Krishna ihm ein stetiges Bild; das Gesetz der Schwere ist für das innere Gesicht aufgehoben. So sind auch die säulengleichen Füße des stehenden Vishnu nicht Träger seines herrlichen Rumpfes, und seine Hände brauchen keinen Aufwand, um Keule und Wurfscheibe zu halten. Die Gestalt ist in ihren Teilen und mit ihren Attributen ein Beieinander sinnlich sichtbarer Wesenszeichen, die sich zu einer traditionellen Wesensaussage im Reich der Sichtbarkeit als eben dieses Beieinander zusammenfinden müssen — dabei weilt jedes Stück, Krone wie Brustschmuck, neben anderen in unerbittlicher Selbstbefriedung, nur sich selbst aussagend.

Diese Unerbittlichkeit stellt sich profaner Betrachtung als großartig verschlossene Ruhe, als undurchdringlicher Ernst, Sachlichkeit jenseits aller Gefälligkeit dar. Der unendliche Reiz, der dabei die Leiber dieser Gestalten und ihre Haltung umspielt: Vishnus, Ramas, Lakshmis, der Buddhas und so vieler anderer, ist kein Ziel, das bei ihrer Entstehung als Effekt vorgeschwebt hätte, er ist ein Abglanz eines notwendigen Ingrediens des inneren Bildes, dem sie entstammen und das sie aufnehmen wollen. Der Andächtige soll ja, wenn sein inneren Schauspiel vor ihm versammelt ist, »sein Bewußtsein untertauchend baden in Fluten der Liebe« zu der Gottheit des Herzens, die er anschaut. Schönheit gehört zum Wesen dieser göttlichen Erscheinungen, wie dasselbe Göttliche sich auch in schreckenerregender Gestalt offenbaren kann. Das innere Bild der Gottheit und das Yantra außen, das ihm gleichen muß, strahlt Liebreiz, schwimmt wie in unirdischer Süße, weil das Auge, das es schuf und fixierte, in Fluten der Liebe zu Gott gebadet ist.

Wohl besteht eine tiefe Bezüglichkeit unter allen Formelementen, die sich in einem Kultbild als sein sichtbarer Formenbestand vereinigen, aber sie ist nicht tektonisch-dynamischer Art, sondern ideeller Natur. Keines von ihnen darf fehlen, sonst wäre das Yantra ein unvollkommenes Werkzeug, ein unvollständiges Abbild des übersinnlichen Wesens und hätte keinen Sinn; keines von ihnen darf einen anderen Platz im Rahmen der übrigen haben, eine andere Haltung einnehmen, ohne daß die Bedeutung des Ganzen sich wesentlich veränderte und sich ein anderer Sinn in ihm aussagte, meist aber gar keiner. So hat das Kultbild als Wesensaussage von übersinnlichen Mächten und Zusammenhängen wohl eine unerbittlich festgefügte Ordnung seines Formbestandes — eine sehr viel starrere, als dem klassischen Kunstwerk jemals möglich ist —, aber dank seiner elementaren Beziehung zum inneren Gesicht keine tektonische Dynamik.

Siehe auch

- Kapitel 2: Yoga und figurales Kultbild

- 2.1 Die Andacht zum fuguralen Kultbild - Pratima

- 2.2 Äußeres Sehen und inneres Schauen

- Kapitel 2: Yoga und figurales Kultbild

- Kapitel 3: Yoga und lineares Kultbild - Yantra und Mandala

- 3.1 Das lineare Gebilde in Magie und Kult

- 3.2 Entfaltung und Einschmelzung innerer Gesichte

- 3.3 Lineare Yantras mit figuraler Füllung - Lamaistische Mandalas

- 3.4 Der Boro Budur - ein Mandala

- 3.5 Das rein lineare Yantra

- Kapitel 4: Zeichensprache und Proportion im Kanon indischer Kunst

- Kapitel 3: Yoga und lineares Kultbild - Yantra und Mandala

- Heinrich Zimmer

- Indische Mythen und Symbole

- Indische Geschichten

- Himmelsfrau

- Yantra

- Mandala

- Chakra

- Hinduismus

- Buddhismus

- Meditation

- Kontemplation

- Maya

Literatur

- Heinrich Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kultbild (1926)

- Heinrich Zimmer, Der Weg Zum Selbst (1944)

- Heinricht Zimmer, Die Indische Weltenmutter (1980)

- Heinrich Zimmer, Buddhistische Legenden (1985)

- Helmut Hansen: Die Physik des Mandala (2007)

- Lama Anagarika Govinda: Mandala – Gedichte und Betrachtungen (1961)

- Paramahansa Satyananda, Tantra und Yoga Panorama

- Paul Deussen, Der Gesang des Heiligen. Eine philosophische Episode des Mahabharatam. Übersetzung der Bhagavadgita (1911)

- Swami Sivananda, Götter und Göttinnen im Hinduismus

- Swami Sivananda: Konzentration und Meditation

- Swami Sivananda, Parabeln

- Swami Vishnu-devananda: Meditation und Mantras, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum

Weblinks

- Meditation Portal

- Mantra Meditation

- Yantra Yoga

- Universallexikon - Kultbilder

- Kultbilder

- Mandalas - Kraftkreise der Buddhas. Aus: Buddhismus heute

- Mönche erschaffen farbenprächtiges Mandala

- C. G. Jungs Begegnungen mit dem Osten

- Erkenntnisreiche Beschreibung eines Mandalas

- Über Mandalas

- Das Mandala - der heilige Kreis im tantrischen Buddhismus

- Mandala Ikonografie

- Das Mandala der Tibeter

- Trailer des Dokumentarfilmes MANDALA von Christoph Hübner und Gabriele Voss. Sechs Mönche aus der Drugpa-Kagyü-Schule des bhutanischen Buddhismus stellen ein Sandmandala her.

- Mandalas and their Symbolism

- Englische Einführung und Konstruktionsbeschreibung eines Mandalas

- Mandalas: Sacred Art and Geometry