Maya in der indischen Kunst: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

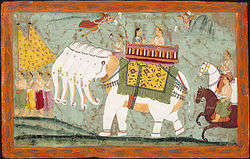

[[Datei:Indradeva.jpg|thumb|Indra auf seinem Reittier, dem Elefanten]] | [[Datei:Indradeva.jpg|thumb|Indra auf seinem Reittier, dem Elefanten Airavata]] | ||

'''Der nachfolgende Text ist dem Buch "Indische Mythen und Symbole - Schlüssel zur Formenwelt des Göttlichen" des Indologen [[Heinrich Zimmer]] entnommen (Originaltitel "Myths and Symbols in Indian Art and Civilization", Bollingen Foundation Inc., New York). Übersetzung aus dem Englischen von Ernst Wilhelm Eschmann, Eugen Diederichs Verlag, München 1981, 5. Aufl. 1993)''' | '''Der nachfolgende Text ist dem Buch "Indische Mythen und Symbole - Schlüssel zur Formenwelt des Göttlichen" des Indologen [[Heinrich Zimmer]] entnommen (Originaltitel "Myths and Symbols in Indian Art and Civilization", Bollingen Foundation Inc., New York). Übersetzung aus dem Englischen von Ernst Wilhelm Eschmann, Eugen Diederichs Verlag, München 1981, 5. Aufl. 1993)''' | ||

| Zeile 16: | Zeile 16: | ||

Viele Jahrhunderte lang blühte der [[Jainismus]] Seite an Seite mit dem orthodoxen [[Hinduismus]] und erreichte im fünften Jahrhundert n. Chr. einen Gipfel seines Ansehens und seiner [[Macht]]. Aber seit den [[mohammed]]anischen Einfällen und Blutbädern einige siebenhundert Jahre später (besonders seit der Eroberung der Gujarat-Region durch Ala-ud-den, »den Blutigen«, 1297-98) befindet sich die Sekte in beständigem Niedergang. Ihr heutiger, fast nur spurenhafter Zustand war von ihrem Propheten lange vorausgesagt: mit dem Niedergang der [[Tugend]] in der [[Welt]] während des langsamen unumkehrbaren Ablaufes der [[Yuga|Zeitalter]] würde die wahre [[Religion]] ständig zusammenschrumpfen, um zuletzt zugleich mit dem Absturz der Welt in den äußersten Verfall ganz zu verschwinden. Der letzte Jaina-Mönch soll Dupasahasuri heißen, die letzte Nonne Phalgushri, der letzte Laie Nagila, die letzte Laienfrau Satyashri (es ist darauf zu achten, daß der Jainazyklus sich von dem der Mayawelt Vishnus unterscheidet. Das All löst sich niemals ganz auf, sondern nach einer langen Periode erbarmungslosen Schreckens beginnt es sich wieder zu bessern, bis die Jaina-Religion wieder erscheint, die Menschen an Körpergröße zunehmen, die Welt schön wird und alles zu dem vollendeten Zustand zurückkehrt, von dem dann wieder das Absinken beginnt. — Vgl. Mrs. Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, Oxford University Press, 1915). | Viele Jahrhunderte lang blühte der [[Jainismus]] Seite an Seite mit dem orthodoxen [[Hinduismus]] und erreichte im fünften Jahrhundert n. Chr. einen Gipfel seines Ansehens und seiner [[Macht]]. Aber seit den [[mohammed]]anischen Einfällen und Blutbädern einige siebenhundert Jahre später (besonders seit der Eroberung der Gujarat-Region durch Ala-ud-den, »den Blutigen«, 1297-98) befindet sich die Sekte in beständigem Niedergang. Ihr heutiger, fast nur spurenhafter Zustand war von ihrem Propheten lange vorausgesagt: mit dem Niedergang der [[Tugend]] in der [[Welt]] während des langsamen unumkehrbaren Ablaufes der [[Yuga|Zeitalter]] würde die wahre [[Religion]] ständig zusammenschrumpfen, um zuletzt zugleich mit dem Absturz der Welt in den äußersten Verfall ganz zu verschwinden. Der letzte Jaina-Mönch soll Dupasahasuri heißen, die letzte Nonne Phalgushri, der letzte Laie Nagila, die letzte Laienfrau Satyashri (es ist darauf zu achten, daß der Jainazyklus sich von dem der Mayawelt Vishnus unterscheidet. Das All löst sich niemals ganz auf, sondern nach einer langen Periode erbarmungslosen Schreckens beginnt es sich wieder zu bessern, bis die Jaina-Religion wieder erscheint, die Menschen an Körpergröße zunehmen, die Welt schön wird und alles zu dem vollendeten Zustand zurückkehrt, von dem dann wieder das Absinken beginnt. — Vgl. Mrs. Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, Oxford University Press, 1915). | ||

[[Datei:Jain-Tempel2.JPG|thumb|Tempel der Jain]] | |||

Der Charakter des Jainismus ist tiefer, absoluter [[Pessimismus]] gegenüber der Beschaffenheit der [[Welt]]. Die [[Materie]] ist nicht im Grunde eine bloße Verwandlung des [[Geist]]es, sondern eine dauernd existierende Substanz, konkret und unzerstörbar. Sie besteht aus [[Anu|Atomen]] und ist (wie Lehm) fähig, mancherlei Gestalten anzunehmen. Verschieden von der Materie, in ihr gefangen und von innen heraus auf sie wirkend wie Hefe, um ihr die Formen zu geben, sind die Seelen ([[Jiva]], »die Leben«), die praktisch unzerstörbar sind (die Welt ist buchstäblich mit ihnen gefüllt) und die gleich der Materie selbst sich niemals auflösen. Das [[Ziel]] der religiösen Übungen der Jaina ist, diese Jivas von ihrer Verwicklung in die Materie zu erlösen (die Materie ist "Nicht-Jiva", [[Ajiva]]). | Der Charakter des Jainismus ist tiefer, absoluter [[Pessimismus]] gegenüber der Beschaffenheit der [[Welt]]. Die [[Materie]] ist nicht im Grunde eine bloße Verwandlung des [[Geist]]es, sondern eine dauernd existierende Substanz, konkret und unzerstörbar. Sie besteht aus [[Anu|Atomen]] und ist (wie Lehm) fähig, mancherlei Gestalten anzunehmen. Verschieden von der Materie, in ihr gefangen und von innen heraus auf sie wirkend wie Hefe, um ihr die Formen zu geben, sind die Seelen ([[Jiva]], »die Leben«), die praktisch unzerstörbar sind (die Welt ist buchstäblich mit ihnen gefüllt) und die gleich der Materie selbst sich niemals auflösen. Das [[Ziel]] der religiösen Übungen der Jaina ist, diese Jivas von ihrer Verwicklung in die Materie zu erlösen (die Materie ist "Nicht-Jiva", [[Ajiva]]). | ||

Version vom 17. Januar 2014, 16:35 Uhr

Der nachfolgende Text ist dem Buch "Indische Mythen und Symbole - Schlüssel zur Formenwelt des Göttlichen" des Indologen Heinrich Zimmer entnommen (Originaltitel "Myths and Symbols in Indian Art and Civilization", Bollingen Foundation Inc., New York). Übersetzung aus dem Englischen von Ernst Wilhelm Eschmann, Eugen Diederichs Verlag, München 1981, 5. Aufl. 1993)

Indische Mythen und Symbole - Kapitel 2: Die Mythologie Vishnus

Teil 4: Maya in der indischen Kunst

In den Hügeln an der Westküste Indiens in Bhaja bei Bombay befindet sich ein buddhistisches Höhlenkloster aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Rechts vom Eingang ist ein großartiges Steinrelief, das Indra, den König der Götter, zeigt. Er sitzt auf seinem Riesenelefanten Airavata, dem himmlischen Vorfahren aller indischen Elefanten, dem tiergestaltigen Archetypus der regenschenkenden Monsunwolke. Verglichen mit der Erde darunter, die in dem Relief wie halb von oben erblickt wird, sind der Gott und sein Reittier von überwältigender Größe. Winzige, spielzeugähnliche Figuren bedecken die Landschaft unterhalb. In der Mitte ist ein heiliger Baum dargestellt, von einem Zaun umrandet; zur linken eine Hofszene: ein König unter einem Sonnenschirm auf einem Weidenthron sitzend, von Musikanten und Tänzern umgeben. Der göttliche Elefant trägt einen Baum, den er entwurzelt hat, die unwiderstehliche Wut des Sturmes versinnbildlichend.

Dieses Bhaja-Relief ist in einem entschieden »visionären« Stil ausgeführt und ähnelt eher einem plastischen Gemälde als der Arbeit eines Meißels im Stein. Innig, doch kühn, mit flüssigen, kraftvollen Zügen ist es Zeugnis einer langen vorhergehenden Überlieferung, deren frühere Dokumente noch nicht gefunden worden sind. Die Gestalten enttauchen dem Felsen und bedecken seine Oberfläche in dünnen wogenden Schichten, wie zarte Wellen wolkenähnlichen Stoffes, so daß sie — obgleich aus solidem Stein gehauen — den Eindruck einer Art von Luftspiegelung hervorrufen. Die Substanz des Steines scheint die Umrisse leicht dahin schwebender Ausstrahlungen angenommen zu haben. Der formlose, ungeschiedene, namenlose Fels scheint förmlich dabei überrascht, als er sich in individualisierte und belebte Formen verwandelt. So spiegelt sich in diesem Stil der Grundbegriff der Maya.

Er stellt das Hervortreten lebender Formen aus der formlosen ursprünglichen Substanz dar und veranschaulicht den rein erscheinungsmäßigen, blendwerkähnlichen Charakter alles Daseins, des irdischen wie des göttlichen. Aber die Auffassung des Alls als Maya ist nicht die einzige Weltdeutung, die Indien kennt. Tatsächlich bedeutet diese Auffassung, dieser Erfahrensweg einen beträchtlichen philosophischen Sieg, der während des ersten Jahrtausends v. Chr. über ein früheres, streng konkretistisches, dualistisches Glaubenssystem errungen wurde, wie es bis heute in den Lehren der Jaina-Sekte fortbesteht, und wie es in vorgeschichtlichen Zeiten ganz allgemein unter der vorarischen Bevölkerung des indischen Subkontinentes geblüht haben mag.

1931 zählten die Jaina nur 1 252 105 Mitglieder, zum größten Teil reiche Händler, Bank- und Kaufleute in den größeren Städten, wobei diese prosperierende Laiengemeinde einen inneren Kreis von außerordentlich strengen und fortgeschrittenen Asketen, sowohl Mönchen wie Nonnen, trägt, dem die eigentliche Bedeutung zukommt. Einmal aber waren der Jaina viele und ihre Lehren haben in der Geschichte des indischen Denkens eine wichtige Rolle gespielt. Ihr letzter großer Prophet Mahavira (ungefähr 500 v. Chr.) war ein Zeitgenosse des Buddha (563-483 v. Chr.) und war selbst ein Nachfolger des früheren Jaina-Propheten Parshvanatha (872?-772?), der als der dreiundzwanzigste der Jaina-Erlöser angesehen wird. Der zweiundzwanzigste, Neminatha, soll ihm im Abstand von 84 000 Jahren vorangegangen sein. Der erste, Rishabhanatha, lebte in einer früheren Epoche der Welt, als Gatten und Gattinnen als Zwillinge zusammengeboren wurden, jeder vierundsechzig Rippen hatte und zwei Meilen hoch war.

Viele Jahrhunderte lang blühte der Jainismus Seite an Seite mit dem orthodoxen Hinduismus und erreichte im fünften Jahrhundert n. Chr. einen Gipfel seines Ansehens und seiner Macht. Aber seit den mohammedanischen Einfällen und Blutbädern einige siebenhundert Jahre später (besonders seit der Eroberung der Gujarat-Region durch Ala-ud-den, »den Blutigen«, 1297-98) befindet sich die Sekte in beständigem Niedergang. Ihr heutiger, fast nur spurenhafter Zustand war von ihrem Propheten lange vorausgesagt: mit dem Niedergang der Tugend in der Welt während des langsamen unumkehrbaren Ablaufes der Zeitalter würde die wahre Religion ständig zusammenschrumpfen, um zuletzt zugleich mit dem Absturz der Welt in den äußersten Verfall ganz zu verschwinden. Der letzte Jaina-Mönch soll Dupasahasuri heißen, die letzte Nonne Phalgushri, der letzte Laie Nagila, die letzte Laienfrau Satyashri (es ist darauf zu achten, daß der Jainazyklus sich von dem der Mayawelt Vishnus unterscheidet. Das All löst sich niemals ganz auf, sondern nach einer langen Periode erbarmungslosen Schreckens beginnt es sich wieder zu bessern, bis die Jaina-Religion wieder erscheint, die Menschen an Körpergröße zunehmen, die Welt schön wird und alles zu dem vollendeten Zustand zurückkehrt, von dem dann wieder das Absinken beginnt. — Vgl. Mrs. Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, Oxford University Press, 1915).

Der Charakter des Jainismus ist tiefer, absoluter Pessimismus gegenüber der Beschaffenheit der Welt. Die Materie ist nicht im Grunde eine bloße Verwandlung des Geistes, sondern eine dauernd existierende Substanz, konkret und unzerstörbar. Sie besteht aus Atomen und ist (wie Lehm) fähig, mancherlei Gestalten anzunehmen. Verschieden von der Materie, in ihr gefangen und von innen heraus auf sie wirkend wie Hefe, um ihr die Formen zu geben, sind die Seelen (Jiva, »die Leben«), die praktisch unzerstörbar sind (die Welt ist buchstäblich mit ihnen gefüllt) und die gleich der Materie selbst sich niemals auflösen. Das Ziel der religiösen Übungen der Jaina ist, diese Jivas von ihrer Verwicklung in die Materie zu erlösen (die Materie ist "Nicht-Jiva", Ajiva).

Um dies zu erreichen, wird ein ausgearbeitetes und liebevoll abgestuftes System von Lebensregeln und Gelübden sorgfältig befolgt, das den Laien Schritt für Schritt zum höchsten Zustand des fortgeschrittenen Asketen führen soll. Der Mensch liegt in Banden, weil er unablässig handelt und tut, wobei doch jede Handlung eine Häufung neuer Verwicklungen bringt. Darum besteht der Weg zum Sieg in völligem Nichthandeln.

Wenn dieser Zustand ordnungsgemäß und sehr stufenweise erreicht ist, wird im Moment des Todes jederlei Spur von Ajiva beseitigt sein. Der Jiva erhebt sich dann in die absolute Befreiung (Kaivalya, »vollständige Ablösung«). Dieser Zustand wird von den Jainas nicht als Wiedereingehen in irgendeine höchste Allsubstanz angesehen; kennen sie doch keinen solchen allunterliegenden, nicht dualistischen Zustand des Seins. Im Gegenteil: der individuelle Jiva, die Monade, steigt einfach wie ein Freiballon zum Zenith des Weltorganismus, um dort für immer zu verbleiben, zusammen mit all den anderen Freiballons — jeder völlig selbst seiend und in sich selbst beschlossen, unbeweglich unter dem Weltdach. Diese Vollendeten nehmen alles wahr; der Raum, den jeder von ihnen einnimmt, ist unbegrenzt (das Weltall wird im mythologischen Symbolismus der Jaina als ein Riese in menschlicher Gestalt dargestellt. Dieser kosmische Gigant kann entweder männlich oder weiblich sein. Im unteren Teil seines Leibes vom Nabel bis zu den Sohlen der Füße sind die Unterwelten, die Purgatorien, der Wohnplatz der Dämonen. Die Menschenwelt liegt auf der Ebene des Nabels. In dem Riesenbrustkorb, Nacken und Kopf sind die Himmel. Moksha (»Freiheit, Erlösung«), der Platz der reinen Jivas, befindet sich am Scheitel).

Obgleich der Zustand der Vollendung, Kaivalya, weit jenseits und über den weltlichen Sphären liegt, die von den Göttern beherrscht werden, lassen die Jainas zu ihrem mehr populären Hauskult gewisse Gottheiten aus dem Hindu-Pantheon zu. Dies geschieht zu Hilfe und Trost des Laienvolkes in seinen täglichen Angelegenheiten bis die höheren Stufen geistiger Klärung erreicht sind. Aber von vornherein ist Einverständnis darüber, daß diese Götter nur einer entschieden untergeordneten Daseinsstufe angehören. Gleich der Welt, über die sie herrschen, sind sie mit dem Stoff zeitgebundenen Lebens beschwert. Und diese Schwerfälligkeit, diese dauerhafte Materialität, spiegelt sich in ihrer Wiedergabe in den Werken der Jaina-Kunst.

Ein bekanntes Bild zeigt ein Jainabild Indras, des himmlischen Vaja, König der Götter. Es entstand ungefähr um 850 n. Chr. und befindet sich im Jaina-Heiligtum zu Elura, einem monolithischen Tempel, der in den lebenden Stein eines Felsens gehauen ist. Die Jainakunst aller Perioden wird durch eine puppenhafte Steifheit, Unfruchtbarkeit und Starre charakterisiert. Manchmal zieht sie eine gewisse Kraft und Vitalität aus ihrer nahen Verwandtschaft zur volkstümlichen Kunst; ihre Bildwerke ähneln oft den Fetisch-Figuren primitiver Bevölkerungsschichten. Wie die Lehre und das Daseinserlebnis, die sie vermittelt und wiedergibt, ist sie archaisch, unbeweglich, im Glauben an ihre Grundlagen unerschütterlich, unbefleckt von irgendeiner lindernden Einsicht. Nichts löst sich jemals wieder in die ungeschiedene, transzendente, unstoffliche Essenz auf; nichts hört jemals endgültig auf zu sein. Die ewig dauernde Gegensätzlichkeit der Urmaterie und der lebenden, sich abmühenden Seelen wird niemals aufgehoben.

Indra, der König der Götter, sitzt mit würdiger, fast drohender Schwere auf seinem Tragtier, dem Elefanten. Er ist von zwei Hofleuten begleitet und von einem Baum, dem sog. »Baum der Wunscherfüllung« (Kalpa-Vriksha) überschattet. Die Bewohner von Indras Paradies erlangen von den Zweigen dieses symbolischen Lebensbaumes die Früchte ihrer Wünsche — Juwelen, kostbare Gewänder und andere reizvolle Gegenstände der Eitelkeit und des Vergnügens. Aber der Gott, der Baum und alles, was er geben kann, sind mit der Schwere der Körperlichkeit beladen. Die klaren Umrisse und Ornamente dieses Werks lassen die Kraft und den Widerstand des Felsens der beabsichtigten Wirkung dienen. Der Stein des Bildwerks behält seine Solidität. Mineralisches und tierisches Gewicht ist es, was wir hier erblicken; hier geschieht keine Verwandlung des Steins in etwas Zartes und Fließendes, keine Anspielung auf wolkenhafte Transzendenz. Die Lebenskraft wird in Begriffen der Masse und Dichtigkeit ausgedrückt mit einem durchaus soliden Realismus und völlig prosaischer Frömmigkeit. Stofflichkeit und auch die Schönheit der pflanzenhaft-tierhaften Natur sind freilich hier zu sehen, nur in der höheren Erscheinungsform eines unsterblichen Gottes. Dieser Indra ist der stämmige, handfeste Meister der innenhaft lebenden Welt, aus deren Bereich der Jaina-Heilige sich krampfhaft zu entkommen bemüht. Kein Wunder darum, wenn der Mönch sich zu den außerordentlichsten Übertreibungen physischer Selbstquälerei genötigt fühlt, um in die Freiheit durchzubrechen.

Ein umwälzender philosophischer und psychologischer Sieg über diese enggesinnte, am Anschein klebende Religiosität tritt in den zarten Luftbild-Effekten der Bhaja-Kunst zutage. Hier erscheint die ganze manifestierte Welt aufgelöst und darf doch noch bleiben — »gleich einer verbrannten Schnur, die beim Hauch eines leichten Windes verschwinden würde.«

Siehe auch

Weiterlesen im Buch von Heinrich Zimmer?

- Heinrich Zimmer, "Indische Mythen und Symbole - Schlüssel zur Formenwelt des Göttlichen"

- Kapitel 1: Ewigkeit und Zeit

- Kapitel 2: Die Mythologie Vishnus

- Kapitel 3: Die Wächter des Lebens

- Kapitel 4: Shivas kosmisches Entzücken

- Kapitel 5: Die Göttin

Literatur

Seminar

Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/stichwortsuche/dfu/0/dtu/0/ex/0/fu/Mythologie/ro/s/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS