Begegnung: Unterschied zwischen den Versionen

K Textersetzung - „Selbstbewußtsein“ durch „Selbstbewusstsein“ |

K Textersetzung - „Kategorie: I“ durch „Kategorie:I“ |

||

| Zeile 289: | Zeile 289: | ||

*Der Weg Zum Selbst von Heinrich Zimmer, Rascher Verlag Zürich, 1944, 1. Auflage | *Der Weg Zum Selbst von Heinrich Zimmer, Rascher Verlag Zürich, 1944, 1. Auflage | ||

[[Kategorie:Heilige]][[Kategorie:Südindien]][[Kategorie: Indische Philosophie]][[Kategorie:Hinduismus]][[Kategorie:Selbst]][[Kategorie:Zimmer Selbst]] | [[Kategorie:Heilige]][[Kategorie:Südindien]][[Kategorie:Indische Philosophie]][[Kategorie:Hinduismus]][[Kategorie:Selbst]][[Kategorie:Zimmer Selbst]] | ||

[[Kategorie:Heinrich Zimmer]] | [[Kategorie:Heinrich Zimmer]] | ||

Version vom 14. Juli 2017, 10:12 Uhr

Begegnungen mit Shrî Ramana Maharshi

aufgezeichnet von R â m â n a n d a aus "Der Weg zum Selbst" von Heinrich Zimmer

Am 23. September 1933 besuchte ich den heiligen Shrî Ava-dhûta-Svâmin in Sendamangalal, Ein »Avadhuta« ist ein Asket, der alles von sich »abgeschüttelt« hat, was ihn an Welt und Alltag binden könnte, Diese völlige Entblößung wird sinnbildlich etwa dadurch ausgedrückt, daß er nicht einmal ein Lendentuch trägt, um seine Blöße zu decken, Ein Avadhûta ist zur Wirklichkeit des Selbst durchgedrungen und hat den höchsten Grad geistiger Freiheit erreicht, Heutzutage bezeichnet »Avadhûta« freilich gemeinhin nur einen Asketen, der das Lendentuch abgelegt hat und völlig nackt einhergeht, einerlei, ob er das Selbst erlebt und verwirk¬licht hat oder nicht: die Entblößung geht der Verwirklichung vorauf. Ich ging, den Heiligen aufzusuchen, teils aus Neugier, um zu sehen, wie einer seine Geschlechtlichkeit beherrscht und dabei völlig nackt geht, teils auch, um seine Gnade zu empfangen, indem ich von ihm Unterweisung entgegennähme, Als ich auf dem Gipfel des Berges um das Kultbild des heiligen Dattâtreya2 bog, wo der Swâmin seine Höhle hat, sah ich die Photographie eines ganz jungen Asketen, der wie ein Knabe aus¬sah, der eben mit der Schule fertig und noch keine zwanzig Jahre alt ist, Seine durchdringenden Augen und die jugendliche Erschei¬nung nahmen mich gefangen. Ich erfuhr, dieser Heilige lebe in Tiruvannamalai. Die Einsiedelei Shrî Ramanas in Tiruvannamalai besuchte ich zum erstenmal am Karfreitag, dem 30. März 1934, Ich warf mich vor Shrî Ramana zu Boden und blieb in der Halle bis an die Stunde des Mittagsmahls um halb zwölf, Der Erhabene sprach kein Wort; auch sonst sagte keiner etwas, Nach dem Mittagsmahl nahmen die meisten Besucher vor dem Andachtsmal (samâdhi), das dem zu verehrenden Andenken der Mutter Shrî Ramanas gilt, Platz, Ich sagte zu jemandem, der neben mir saß, wie leid es mir täte, daß ich von keinem Heiligen und Weisen geistliche Belehrung empfangen könne, da ich befleckt sei, — gerade in den letzten Monaten sei das Verlangen danach in mir erwacht. Ich war aber befleckt, weil nach der Anschauung gläubiger Hindus jeder Verwandte von Vaterseite her durch eine Kindsmutter in der Familie auf zehn Tage nach ihrer Entbindung unrein wird. Als ich im Dezember nach Sendamangala pilgerte, hatte meine Schwägerin, eben bevor ich die Reise antrat, Zwillinge zur Welt gebracht, und als ich zur Einsiedelei Shrî Ramanas reiste, hörte ich unterwegs in Mamabalapattu, daß meine andere Schwägerin gerade ein Kind geboren habe. Aber einer der Anwesenden, Rao Bahadur Nârâyana Iyer mit Namen, tröstete mich, ich sollte mir wegen Befleckung und dergleichen keinen Kummer machen, denn ob befleckt oder unbefleckt, Shrî Ramana erteile überhaupt keine geistliche Unterweisung, und er habe auch nie eine von irgend jemand empfangen.

Weil ich kürzlich den Avadhûta-Svâmin von Sendamangala besucht hatte, wollte Nârâyana Iyer gern erfahren, ob ich irgendwelche Wunder und Wunderkräfte (Siddhi) von diesem Heiligen wüßte. Ich sagte, ich wüßte nicht von solchen, und fügte hinzu, ich sei mehr ihn zu sehen gegangen wegen seiner Kunst, das Geschlecht zu beherrschen, da er sich bekanntlich jahrelang in Gesellschaft unter Leuten aufgehalten hat, ohne seine Blöße nur mit einem Zipfel von Lendentuch zu bedecken. Ich fuhr fort, Shri Ramana und der Avadhûta-Svâmin hätten einmal in Tiruvanna-malai zusammen gelebt, und wenn man Shri Ramana zum Sprechen bringen könnte, möchte man von ihm Genaues über den Svâmin erfahren, Als wir wieder in die Halle gingen, fragte Nârâyana Iyer selbst den Erhabenen, ob er den Svâmin von Sendamangala kenne. Shri Ramana gab zur Antwort, er kenne ihn gut, und nannte ihn einen guten »Vairâgya-Purusha«, d. h. einen, der die Abkehr von der Sinnenwelt mit Ernst und Erfolg übt, Da diese Bezeichnung jede weitere Eignung, die erforderlich ist, um ein Heiliger zu heißen, in sich schließt, bedeutete ich Mr, Iyer, nicht weiter zu fragen. Er ließ aber nicht locker und fragte den Erhabenen, ob er wisse, daß der Avadhûta Wunder vollbracht habe. Der Erhabene antwortete nein, und Nârâyana Iyer drängte mich, ein paar Fragen zu stellen. Da ich nicht wußte, was fragen, zögerte ich; aber da Mr. Iyer weiter in mich drang, fragte ich doch den Erhabenen schließlich, ob er und der Avadhûta-Svâmin nicht eine Zeitlang am selben Ort Askese (Tapas) geübt hätten, Der Erhabene sagte ja, — unter einem Mangobaum auf dem Berge, Man drängte mich, mehr zu fragen; aber ich mochte nicht, Dabei blickte der Erhabene mich die ganze Zeit an, als warte er, Fragen von mir zu vernehmen oder eine Erklärung, warum ich nicht mochte. Ich konnte daher nicht länger an mich halten und sagte: »Man will von mir, daß ich noch mehr fragen soll; aber ich mag nicht, — denn was soll ich fragen?!«

Der erhabene Meister sprach: »Wer bist du?« Der Schüler sagte: »Ich bin Nârâyana-Svâmin,« Der Meister: »Ist dein Leib dieses Ich, von dem du sprichst, oder stellt dein Mund dieses Ich vor oder deine Hände?« Der Schüler: »Der Mund, die Zunge, der Leib, — alle zusammen bilden das Ich,«

Der Meister, ihm auf den Leib deutend: »Wessen Leib ist das?« Der Schüler: »Mein Leib.« Der Meister; »So, — du bist also von diesem Leibe verschieden, Du bist der Eigentümer, und der Leib ist dein Eigentum.« Der Schüler: »Ja, — ich begreife: ich bin von meinem Leibe ver¬schieden, Aber ich kann die Grenzlinie nicht deutlich sehen, die zwischen meinem Leib und meinem Selbst verläuft. Ich kann nicht sehen, WER ICH BIN.« Der Meister: »Geh hin und frage dein Selbst, und du wirst er-fahren, WER DU BIST,« Der Schüler: »An wen soll ich die Frage richten, und wie soll ich fragen?« Der Meister: »Richte die Frage an dein Selbst und spüre den Quell auf, aus dem dein Ich entspringt, und die Antwort wird dir kommen.« Ich fühlte, im Gegensatz zu dem, was andere mir gesagt hatten, der erhabene Shrî Ramnana erteile keine Belehrung oder geistliche Führung, daß er mir wirklich etwas gegeben hatte, womit ich arbeiten konnte. Ich war von dieser Unterweisung sehr erbaut und kaufte mir ein Exemplar von seinem »Leben und Lehre« (in tamilischer Spraçhe) und las es in der gleichen Nacht in der Einsiedelei selbst. Je mehr ich darin las, desto stärker fühlte ich mich zum Erhabenen hingezogen; sein Beispiel und seine Lehren sagten mir mehr als alles, was ich sonst bisher vernommen hatte.

Am nächsten Tag besuchte ich die meisten der Stätten, wo der Erhabene in seinen jungen Tagen geweilt haben soll, in Begleitung einiger Freunde und eines nahen Verwandten, der ein Sanskritgelehrter ist und zeitweilig Sanskritlehrer an der höheren Schule nahebei war. Als wir zu der Stelle kamen, wo der Erhabene einst die Abende lang gesessen sein soll, nahm ich ein wenig von der Erde dort und rieb mir etwas davon auf die Stirn, wie es unter Hindus üblich ist, wenn man für jemanden Verehrung empfindet, daß man etwas Staub zu seinen Füßen aufnimmt und an die Stirn führt, und tat auch ein bißchen von der Erde in den Mund. Denn ich empfand: der bloße Boden, auf dem ein so heiliger Mann gesessen ist, bleibt geheiligt, und die Fußspur des Erhabenen wiegt alle Sphären auf, die durch die Himmel rollen.

Aber mein Verwandter bekam einen Wutausbruch und verwahrte sich dagegen, daß man Shrî Ramana vergotte, der nach seiner Meinung — er hing der orthodoxen Schulphilosophie an — gegen die Gebote Manus, des großen Gesetzgebers der Hindu-lebensordnung, verstoßen habe; denn er habe selber die Toten-bräuche für seine Mutter vollzogen, entgegen der Regel, daß ein Asket keinerlei Beziehung zu seinen Verwandten pflegen darf. Ich war nicht gebildet genug, um zu widerlegen, was er aus der heiligen Ueberlieferung anführte; aber ich entgegnete ihm, Shrî Ramana sei für mich ein zweiter Manu unserer Tage mit allem Recht, den Menschen eine neue Lebensordnung zu verkünden; aber da er sich ganz auf ihre geistliche Führung beschränke, stehe er auf einer noch viel höheren Ebene als Manu. Leider schloß ich meinen Ausbruch mit einer Art Verwünschung — ich kann es nicht anders nennen mein Verwandter würde bald die Folgen seiner einfältigen Verkleinerung des Erhabenen verspüren.

Es waren noch keine zehn Minuten vergangen — wir stiegen wieder ins Flachland ab —, als mein Verwandter über einen nur erbsengroßen Stein strauchelte und lang hinschlug. Ich selbst war ein paar Schritte vorauf und schon um eine Straßenecke, — ein Freund mußte mich zurückholen und mir sagen, daß mein Ver¬wandter nicht bloß zu Schaden gekommen sei, sondern, die Beine vom Sturz geschwollen, bewußtlos in einer Hütte liege, Ich eilte zurück, ließ ihm an erster Hilfe angedeihen, was möglich war, sprengte ihm kaltes Wasser ins Gesicht und flößte ihm Wasser ein, bis er wieder zur Besinnung kam, und half ihm schließlich zur Eisenbahn. Der psychologische Zusammenhang zwischen meiner Verwünschung und dem Unfall, der ihr auf dem Fuße folgte, ist mir bis heute unerklärlich, Mir selber ist Wunderkrämerei zu

wider, und der Erhabene behauptet von sich selbst nicht, über-natürliche Kräfte zu besitzen; aber die Menschen, die ihn mit Wundern in Beziehung bringen, sind ohne Zahl, Im gleichen Jahr besuchte ich Shrî Ramana noch zweimal: am 27, Mai und am 20, Oktober. Das erstemal blieb ich nur zwei Stunden, das anderemal einen ganzen Tag. Shrî Niranjânanda Svâmin, der Leiter der Einsiedelei Shrî Ramanas, bemerkte bei-läufig, wenn ich die volle Wirkung der Gnade Shrî Ramanas erfahren wolle, täte ich gut daran, mindestens fünf Tage zu bleiben. Leider konnte ich die wirkliche Bedeutung dieses Rates nicht erfassen und war damals nicht sehr angetan von der Idee eines so langen Aufenthaltes, Aber ich setzte meine Uebungen mit der Frage »WER BIN ICH?« fort, seit ich das erstemal Shrî Ramana begegnet war, Hier ein paar Einzelheiten über diese Uebung der »Ergründung des Selbst« und die Erfahrungen, die ich in ihrem Verlaufe machte, Nach den täglichen Waschungen am Morgen und Abend, wie sie für den Brahmanen vorgeschrieben sind, einschließlich mindestens zehn Atemübungen (prânâyâma) jedesmal und etwa hundertmaligem Hersagen der heiligen Strophe (Gâyatrîmantra), begann ich mit der Ergründung des Selbst, indem ich mich fragte: »Wer spricht den Mantra? Woher kommt der Mantra? Wer spricht ihn, ohne die Sprechwerkzeuge Mund, Gaumen oder Zunge zu gebrauchen? Wie kommt es, daß ich den Laut des Mantra dabei deutlich höre? WER BIN ICH? WAS BIN ICH? WO BIN ICH?« Mit solchen Betrachtungen ließ ich mein Gemüt langsam, ge-wissermaßen Schritt für Schritt, der Wurzel des Lautes nachgehen und fragte von Zeit zu Zeit immer wieder: »Wer spricht den Mantra? Wer will seinen Quell ergründen?« usw, — Diese Fragen stellte ich, ohne sie zu wiederholen: man soll sie stellen und auf Antwort warten. Manchmal war es dabei, als ob ein dünner Faden eines gasigen Stoffes, der irgendwo aus der Nabelgegend aufsteigt und sich bis zum Nacken ausbreitet, wieder zum Nabel zurück¬wiche, wenn ich auf die Antwort wartete, Es war, wie wenn eine Schlange aus ihrem Loch im Termitenhaufen herausblickt und ihren Kopf schnell wieder zurückzieht, wenn jemand in das Loch hineinschauen will, Wenige Minuten oder Sekunden später kam ich mir wie von Dunkel verschlungen vor, Mehr über die Erfahrungen bei dieser Uebung im folgenden. Sonntag, den 14. Juli 1935, erhielt ich in meiner Wohnung den Besuch meines unmittelbaren Vorgesetzten. Er brachte einen Freund mit und fragte mich, ob ich seinem Freunde als Führer in die Einsiedelei Shrî Ramanas dienen wolle. Ich suchte mich auszureden, es sei mir leider nicht möglich, seinen Freund zu begleiten; aber mein Vorgesetzter bestand auf seinem Wunsche und bat mich, es mir doch noch zu überlegen und ihm erst am Dienstag endgültig Bescheid zu sagen. Am Dienstag bot er mir das Fahrgeld für die Eisenbahn nach Tiruvannamalai und zurück an, und wäh¬rend dieses Gesprächs mit ihm war mir, als erblicke ich Shrî Ramana selbst in Gestalt dieses Beamten. Zugleich wurde mir klar, daß es gar nicht dessen freier Wille sei, der ihn trieb, so weit zu gehen, daß er mir das Reisegeld anbot, sondern daß all dies das geheimnisvolle Wirken Shri Ramanas selber sei. So hatte ich keinerlei Hemmung mehr, einzuwilligen, die Einsiedelei Shrî Ramanas zu besuchen und als Führer dorthin zu dienen, oder viel¬mehr, indem ich den Führer spielte, Shrî Ramana zu besuchen. So trat ich am Mittwoch, dem 17. Juli 1935, morgens, vor Shrî Ramana hin. Auf dem Wege zu ihm bedachte ich, daß ich ihm als Ergebnis meiner Uebungen einige Fragen vorlegen könne, um weitere Erhellung zu empfangen; aber als ich in die Einsiedelei kam, war ich zu schüchtern und unsicher, als daß ich eine Frage zu stellen gewagt hätte, Dabei gab es einen Umstand, der mir häufig meine Gemütsruhe zu stören schien, — wenigstens bildete ich mir das ein, — nämlich daß ich ein eheliches Leben führte und sinnlichen Vorstellungen und Handlungen Raum gab. Ich wagte nicht, dem Erhabenen diese Frage vorzulegen; denn wenn er mir zur Antwort gab, die Abhilfe stände ja bei mir, ich brauche nur mein Heim zu verlassen und alle Familienbande und Bindungen ans Weltleben zu zerschneiden, war ich noch nicht bereit, seinen Rat anzunehmen, Dann aber erschien es mir ungehörig, so eine Frage an eine solche hochheilige Person zu stellen. Der Erhabene sollte mich aber nicht so leichten Kaufes unbefriedigt von dannen ziehen lassen, Sehr bald nämlich erschien ein junger Mann und nahm vor mir Platz, dem Erhabenen gerade gegenüber. Die erste Frage, die er, unter Tränen vor dem Erhabenen kniend, an ihn stellte, war: »Du hast meine Kundalinîl geweckt, und die Folge davon ist, daß ich auf Beruf und Welt verzichtet habe. Aber indes ich mich dem ,âtma-vichâra', der ,Ergründung des Selbst', mit der Frage ,WER BIN ICH?' gewidmet habe, die du, Erhabener, allen Fragern, Frommen und Schülern zu üben aufgibst, werde ich von etwas verstört, das mir ein Hemmnis dünkt. In meinem Dorf lebt meinem Hause gegenüber eine Frau, — immer wieder fühle ich mich von ihr angezogen und bin außerstande, meine sinnlichen Gefühle zu beherrschen. Was soll ich machen?« Der Erhabene fragte ihn gelassen: »Wer wurde angezogen?« Der junge Mann antwortete: »Ich, — Wenn ich sie gewahr werde, eilt mein Gemüt zu ihr, und alle möglichen Vor-stellungen, ihr nahe und mit ihr vereint zu sein, drängen sich in mein Gemüt,« Der Erhabene gab ihm auf, sich die Fragen vorzulegen: »Wer wird gewahr, und wer wird angezogen? Wer ist verstört von sinnlichen Gefühlen? In wem entsteht Verlangen?« und fügte hinzu: sobald jener sich diese Fragen vorlege, werde er bemerken, wie alle diese Vorstellungen und Gefühle von ihm wichen. Am 18, Juli 1935 saß ich früh um vier zu meiner gewohnten Meditation nieder. Sobald ich die Augen geschlossen hatte, er-langte ich völlige innere Stille. So verharrte ich volle dreißig Minuten lang, — wie ich an meiner Armbanduhr sah, als das Erlebnis vorüber war. Während dieses Erlebnisses hatte ich ein Gefühl, als ob eine Menge Ameisen mir den Rücken hinaufliefen und ein sanftes und gutartiges Feuer rings um mich herum mit heller Flamme brenne. Dabei fühlte ich mich selbst ganz körperlos und wie in Lichtglast getaucht. Der Glast dieses Lichtes war wie Abend¬sonnenschein, in den ein feiner Staubregen fällt. Meinen Augen entstürzten Tränen, Gegen Ende dieses Erlebnisses stieß ich einen Laut aus, eine Art Ruf, und brach die Meditation ab und begann meinen Rosenkranz in der gewohnten Weise zu zählen. Ich er¬zählte niemandem etwas, bis gegen acht Uhr morgens, als mir die Stimme in der Kehle erstickte und abermals Tränen aus den Augen brachen, so daß ich im Lesen (ich las in Paul Bruntons »A Search in Secret India«) aufhören mußte. Der Erhabene bemerkte, wie mir die Stimme in der Kehle erstarb, und fragte mich, was mit mir sei. Ich erzählte ihm, was ich in den frühen Morgen¬stunden erlebt hätte, Der Erhabene sagte, es werde alles bald wieder gut sein, Wenig später kam ich, in Bruntons Buch weiterlesend, an die Stelle, wo Shrî Jagadguru Shankarâchâryal dem Verfasser zwei heilige Männer namhaft macht, die ihm in Fragen der »âtmavidyâ«, des »Wissens vom Selbst«, Erhellung schenken könnten: der eine war Shrî Ramana, der andere der (inzwischen verstorbene) Shrî Râmânanda-svâmin, der damals in Mahâdanapura bei Tri¬chinopoly lebte. Da ich nicht weit davon entfernt wohnte und dem Erhabenen erzählt hatte, ich hätte den Avadhûta-svâmin in Senda¬mangala gesehen, fragte der Erhabene mich, ob ich auch Shrî Râ-mânanda kenne. Ich sagte, ich hätte ihn noch nicht gesehen; aber nach allem, was ich durch den Erhabenen über ihn hörte, sei ich begierig, ihm zu begegnen. Seine Schriften freilich ließen jemanden meinesgleichen völlig verzagen, jemals Erlösung zu erlangen; da ich den größeren Teil meines Lebens nach der Auffassung jenes Heiligen unfromm und sündig verbracht hätte und zweier nach seiner Ansicht notwendiger Erfordernisse entriete: der Kenntnis der Veden und der Ausübung wesentlicher brahmanischer Sakramente, fühle ich mich nicht geeignet, auch nur in Frage zu ziehen, ob ich zur Erlösung reif sei. Es verlangte mich wohl nach Erlösung, aber ich stieße mich an dem Hindernis, daß jener Heilige darauf bestände, man müsse in einer uferlosen Sanskritüberlieferung oder irgendeiner Spezialliteratur zu Hause sein. Ich möchte wohl wissen, ob nicht irgendein anderer Weg aus dieser unmöglichen Situation in meinem Alter und meiner Lebenslage möglich wäre, und ich hätte gefunden, die einzige allenfalls mögliche Lösung läge, wenn ich alle diese Zweifel auf sich beruhen ließe, in Shrî Ramanas Händen, und daher hätte ich keine Lust, weiter zu suchen und jemand anders kennenzulernen. Der Erhabene sagte, ausgedehnte Studien oder höhere Bildung seien kein unbedingtes Erfordernis zum wirklichen Erleben des Selbst; zuweilen erwiesen sie sich eher als hindernd denn als förderlich. Ein hochgebildeter Gelehrter (Pandit) hat einen größern Lebenskreis (sansâra) als ein einfacher Mann, bei dem die unmittelbaren Hindernisse in der Ergründung des Selbst sich auf Weib und Kinder, einige Verwandte und Freunde beschränken. Wenn er durch ständiges Fragen diese Bande brechen kann, ist er nahezu auf dem Pfad der Erlösung. Ein gelehrter Brahmane hingegen müsse nicht nur die unmittelbaren Bande seiner Familie und sonstigen menschlichen Beziehungen brechen, sondern auch die Zweifel und Verzweiflungen von sich abtun, die aus den vielen Schriften, die er gelesen hat, vor ihn hinträten. In der Tat gebe es ein Stadium der Entwicklung, wo alles darauf ankäme, daß er sich bemühte, zu vergessen, was er gelesen habe. Er fügte mit leiser Stimme hinzu: »Ich habe nie etwas gelesen.« Das Wissen um das Selbst ist wirkliches Wissen, unvergleich-bar mit allem Wissen durch Studieren, Das Wissen um das Selbst oder das Wirklichwerden des Selbst läßt sich durch keinen Aufwand von Lernen erreichen, — nur durch Uebungen, Ich kann nicht sagen, wie tröstlich es mir war, dies zu hören, und wieviel Mut ich aus diesem beruhigenden Rat geschöpft habe. Ich blieb bis Sonntag, dem 21. Juli, in der Einsiedelei, Als ich dem Erhabenen sagte, ich möchte eigentlich lieber nicht wieder in meinen Dienst zurück, sondern immer bei ihm bleiben, be¬merkte er, er sei nicht an Zeit und Raum gebunden, und so brauche ich mich nicht zu sorgen, wo ich weile, Damit wollte er offenbar sagen, daß ich, um seiner Gnade teilhaft zu sein, nicht in seiner Nähe zu bleiben brauche. Ich hatte einige Briefe von Menschen in fernen Ländern gelesen, die Shrî Ramana nie gesehen hatten, aber dabei tatsächlich von ihm Tag für Tag ihre geistige Leitung empfingen. So war ich leicht durch die Versicherung des Erhabenen zu bereden und kehrte am 22. Juli, morgens, in meinen Dienst zurück. Ehe ich diese Reise antrat, gab mir ein Freund die »geistlichen Unterweisungen« des Svâmin Brahmânanda vom Râmakrishna Orden zu lesen, — eine Stelle darin1 machte mir den tiefsten Ein druck, namentlich nachdem ich das Erlebnis in der Einsiedelei gehabt hatte, Sie lautete: »Das Volk versteht unter einem geistlichen Lehrer, einem ,Guru', einen Mann, der seinem Schüler irgendwelche heiligen Sprüche (mantra) ins Ohr flüstert; es kümmert sich aber nicht darum, ob der Betreffende auch alle Eignungen eines wahren Meisters besitzt, Aber in unseren Tagen verliert diese Auffassung an Boden; wir begreifen jetzt, daß niemand, er habe denn die Wirklichkeit seines Selbst ergründet, die Eignung zum geistlichen Lehrer besitzt, Wer selbst den Weg nicht weiß, kann ihn anderen nicht weisen,« Unter dem Eindruck dieser Worte schrieb ich an Shrî Niran-jânanda Svâmin, den Leiter der Einsiedelei Shrî Ramanas, daß ich mich hinfort dem Dienste Shrî Ramanas weihen wolle.

In den Morgenstunden des 14, September 1935 konnte ich nicht die gewohnte innere Stille finden, Ich machte daher in Gedanken dem Erhabenen Vorwürfe, daß er seine Gnade nicht auf mich herniederregne und ich darum nicht imstande sei, mein Gemüt im Zustand von Gleichmut und Ruhe zu erhalten, — da hörte ich (ich kann es nicht anders beschreiben) die leise, kleine Stimme innen zu mir sagen: »Wenn du enttäuscht bist, solltest du lieber wieder zu mir kommen.« Ich war unschlüssig, was ich tun sollte, ging aber von Hause weg, in der Absicht, nicht zurückzukehren, Dann aber fand ich etwas Trost bei einem Svâmin, und es glückte mir, bei meiner Uebung wirkliche Sammlung zu finden. Da fuhr es mir durch den Sinn, der heilige Shrî Râmânanda, von dem Shrî Shankarâchârya in so hohem Tone gesprochen hatte und der so nahe bei meinem Amt lebte, könne mir helfen, Ich machte mich deshalb am selben Abend von meinem Amte zu ihm auf, verfehlte ihn aber und übernachtete bei einem seiner Freunde. Am anderen Morgen nahm ich ein Bad in der Cauvery, und als ich mich nach dem Bade am Ufer

zum Meditieren niederließ, fand ich nicht nur eine glückliche Sammlung in der Meditation, sondern sie währte auch länger als gewöhnlich, Gegen elf Uhr vormittags besuchte ich dann den Svâmin. Er fragte mich nicht, was ich gelesen hätte, sondern nach meinen Erlebnissen und Schwierigkeiten. Ich berichtete sie ihm, und der Svâmin bemerkte, nach seinem Dafürhalten habe ich »mano-laya«, d.,h. Einschmelzen des Gemüts in das Selbst, erreicht, und ich sollte mich nach einem »Sad Guru« umsehen: nach »einem Lehrer, der mich die Wirklichkeit des Selbst erleben lehre«. Er sagte, ich solle meine Sammlung auf das Flüstern der heiligen Gâyatrî Strophe richten. Die Nähe des Heiligen beglückte mich, und ich genoß innere Stille, Ich fragte ihn beiläufig, wieso er, in Widerspruch zu dem, was er in seiner Schrift »Das Hindu-Ideal« gesagt habe, mich, zwar einen Brahmanen, aber einen modernen Menschen mit gestutztem Haare, der kein Sanskrit könne und das tägliche Lebensritual der rechtgläubigen Brahmanen mit seinen Sakramenten nicht beobachte, seiner Nähe würdige; aber er sagte, er habe diese Schrift bloß abgefaßt, um den Weg zum wirklichen Erlebnis des Selbst zu weisen. Dabei meine er aber nicht, wenn einer zu der Stufe gelangt sei, auf der ich mich befände — offenbar als Ergebnis meines Verhaltens in früheren Leben (Karman) —, müsse er mit Lernen und Bildung noch einmal von vorn anfangen. Seine Belehrungen waren höchst erhellend und anschaulich.

Ich kehrte Sonntag nachts nach Hause zurück und hatte das Gefühl, ich werde eine greifbare Bestätigung dafür erhalten, daß Shri Ramana, der große Heilige, zu mir gesprochen hatte, und in der Tat, als ich am Montag in mein Amtszimmer kam, fand ich einen Brief vor, der vom 14. September datiert war, also von dem¬selben Tage, an dem ich so bekümmert war und die Stimme von innen vernahm. Einer der ältesten Schüler des Erhabenen hatte an mich geschrieben, und der letzte Absatz seines Briefes enthielt den Satz: »Ich hoffe, du wirst es dank der Gnade des Erhabenen sobald als möglich zuwege bringen, hierher zu kommen und seinen Segen persönlich zu empfangen.« Hierin erblickte ich die Bestätigung der Botschaft, die mir von innen geworden war. Daher nahm ich mir für zwei Monate Urlaub, in der Hoffnung, wenn ich in dieser Zeit greifbare Zeichen weiteren Fortschreitens erhielte, wollte ich die Bande, die mich an Ver-wandte und Freunde fesselten, völlig zerschneiden, meinen Dienst aufgeben und mich ganz der Wirklichkeit des Selbst und seiner Ergründung weihen.

Meine Mutter, damals 70 Jahre alt, weinte angesichts der Möglichkeit, ich könne Heim und Familie verlassen; dieser Schritt be¬deutete für sie unwiderruflichen Abschied. Daher bat ich Shrî Ramana, er möge mir die Kraft verleihen, sie zu trösten. Da fiel mir ein tamulischer Vers ein, der besagte: So wenig man ein Kücken wieder in die Eischale zurückbringen kann, aus der es ausgeschlüpft ist, so wenig kann eine Seele, die aus der Eischale selbstbefangener Ahnungslosigkeit des Nichtwissens (avidyâ) ausgeschlüpft ist, wieder in sie zurückfallen. Wenn das ahnungslose Nichtwissen, wenn der Wahn, der Leib sei das Selbst, zerstört sind, kann die Seele nie wieder zurück zu Geburt und Tod.

»Wer unbedingten Ernst besitzt, erlangt Erkenntnis.« Bhagavadgîta IV., 39.

Als ich vergangenen Juli Shrî Ramanas Einsiedelei besuchte, fand ich in einem tamulischen Wochenblatt ein Zitat aus Shrî Ramanas Strophensammlung »Ulladu Narpadu« (»WIRKLICHKEIT« in 40 Versen) und wollte mir diese abschreiben, fand aber nicht die Zeit dazu und mußte abreisen, ohne es getan zu haben. Als ich die Einsiedelei wieder besuchte, war es daher mein erstes, daß ich mir vom Erhabenen die Strophensammlung geben ließ und mich daranmachte, sie für mich abzuschreiben, Der Erhabene sah, wie ernst es mir damit war, sah zugleich aber auch, wie schwierig und anstrengend es für mich war, längere Zeit in ungewohnter Haltung am Boden hockend auf den Knien zu schreiben. Da erzählte er zweien, die seit langem in der Einsiedelei weilten, und einigen Besuchern, die vor ihm saßen, die Geschichte von einem Asketen (sannyâsin) und seinen Schülern, um zu erläutern, was »shraddhâ«, d. h. »unbedingter Ernst in Vorsatz und Hingabe«, ist:

Es lebte einmal ein Guru im Kreise von acht Schülern. Eines Tages wollte er, sie sollten sich alle eine Abschrift seiner Lehre nehmen, wie er sie in einem Notizbuch aufgezeichnet hatte, Einer seiner Schüler hatte ein bequemes, leichtes Leben hinter sich, ehe er den Stand des Asketen ergriffen hatte, und kam mit dem Abschreiben nicht zu Rande. Er gab daher einem Mitschüler ein paar Rupees und bat ihn, auch für ihn eine Abschrift zu nehmen. Eines Tages ließ sich der Guru die Abschriften zeigen, und da er fand, daß zwei von der gleichen Hand geschrieben waren, sollten die Schüler ihm das erklären, Beide, der Abschreiber wie der ihn bezahlt hatte, sagten die Wahrheit. Der Meister bemerkte dazu, die Wahrheit zu sagen, sei zwar ein Grunderfordernis für jeden, der den Pfad geistlicher Uebungen betrete, aber das allein werde ihn nicht ans Ziel bringen, er müsse auch »shraddhâ« haben: den unbedingten Ernst in Hingabe und Vorsatz, und solange einer diesen vermissen ließe, indem er, was ihm aufgegeben sei, anderen zu leisten überlasse, sei er zum Schüler nicht geeignet. Und im Hinblick auf die Bezahlung bemerkte er sarkastisch, daß Erlösung etwas teurer am Markte sei, und er solle sie sich nur lieber kaufen, als sich bei ihm mit Uebungen plagen. Damit entließ er den Schüler.

Die ermüdende Arbeit des Abschreibens hätte mich leicht davon abbringen können, meine Abschrift eigenhändig zu Ende zu führen; aber diese kleine Geschichte gab mir keinen kleinen Schwung, durchzuhalten und mich um das Ziel, von dem die Strophen handeln, hingebungsvoll mit unbedingtem Ernste zu bemühen. Immer stritten zwei Wünsche in mir: der eine, Shrî Bhagavan so häufig wie möglich aufzusuchen, und der andere, mein. Kommen so lange als möglich hinauszuschieben, bis ich einen greifbaren Be-weis in Händen hätte, daß ich in meinen Uebungen fortgeschritten wäre. Indes bin ich jeweils durch den einen oder andern Anlaß zu ihm geführt worden, gewiß dank der Gnade des Erhabenen, Das eine Mal war es mein Vorgesetzter, das andere Mal eine innere Stimme, bestätigt durch den Brief, also eine Art telepathischer Vorgang, und beim dritten Male war es wieder ein Regierungsbeamter, der mir zu verstehen gab, er würde gern Shrî Ra-manas Einsiedelei in meiner Gesellschaft aufsuchen: ein verschleierter Wink, daß ich mich bald wieder bei dem Erhabenen einfinden sollte.

So nahm ich diesmal für 14 Tage Urlaub und verbrachte sie beim Erhabenen. Ich war mir meiner Rückschritte und mangelnden Festigkeit in der Beobachtung der Regeln asketischen Lebens in Yoga' bewußt; daher wagte ich nicht, vor den Erhabenen hin-zusitzen oder zu treten, wie ich es bei früheren Besuchen ständig getan hatte. Aber bei seinen gewohnten Rundgängen durch die Einsiedelei gegen zehn Uhr vormittags und halb vier Uhr nachmittags pflegte der Erhabene in meine Zelle zu schauen und mich komische Dinge zu fragen.

Damals nahm ich morgens nur Kaffee und Reiskuchen, nach¬mittags eine oder zwei Hände voll Gemüse ohne Zuspeise und abends eine Tasse Milch. Als ich etwa zehn Tage in der Einsiedelei war, sprach der Erhabene mich eines Morgens mit der Frage an: »Warum nimmst du morgens nichts als Kaffee und Reiskuchen?« Er wollte damit sagen, daß seine Schüler, d. h, wer sich dem »Vichâra«-Verfahren, der Ergründung des Selbst, ergibt, sich nicht solchen asketischen Einschränkungen zu unterwerfen brauchen. Der Erhabene hat oft gesagt, nur eines gelte für seine Schüler: daß sie von aller Nahrung, die ihnen geboten würde, nur sehr mäßige Mengen nähmen, keinerlei Ansprüche stellten oder Unterschiede machten, auswählten oder eine Kost bevorzugten. Wenn der Hatha-Yoga behauptet, Yogaübungen seien notwendig, um dem Leibe Leiden fernzuhalten und ihn rein und gesund zu machen, um Sammlung zu ermöglichen usw., so bemerkt der Erhabene dazu, daß die Methode der Selbstergründung, wenn sie strikte befolgt wird, so wie sie geboten ist: mit völliger Sammlung des Gemütes in eine einzige Spitze, imstande ist, alle Krankheitskeime zu verzehren, woher und wann immer sie entspringen, Er neigt zu der Ansicht, daß für solch einen Frager voll strengen Ernstes die Regeln asketischen Wandels sich ganz von selber ein¬stellen, wie das bei ihm selbst der Fall gewesen sei. Er erzählt, während der achtzehn Monate, die er in Gurumûrta verbrachte, habe er sich nur mit einer Schale Milch des Tages ernährt. Aber er besteht auf anhaltender Ergründung des Selbst durch Samm¬lung des Gemüts in eine Spitze, und es muß auch dem Anfänger einleuchten, daß solch ein fragendes Ergründen, wenn es als »Oelstrahl« geschieht, ganz von selbst zur Stetigkeit der Sitzhaltungen im Yoga (âsana) führen muß und zum Freisein von Hunger und Durst wie von Krankheiten; nur kann ein Anfänger diesen Grad der Sammlung zunächst nicht leicht erreichen und hat gegen die ablenkenden Strebungen seiner Unstetigkeit anzukämpfen.

Während dieses Aufenthaltes überraschte mich der Erhabene noch mit einem anderen Zuge. Ein wohlerzogener, aber stellenloser junger Mensch kam während dieses Monats regelmäßig in die Einsiedelei, Er war so regelmäßig in seinen Meditationsübungen und so ausdauernd darin über Stunden hin, daß manche, wenn nicht alle ihn um seine geschwinden Fortschritte beneideten, Vielleicht um unser Verwundern und unseren Zweifel zu beheben, machte der Erhabene eines Tages die Bemerkung, der junge Mensch meditiere nicht über Gott oder sein »Selbst«, sondern bete zu ihm, Shrî Ramana, um seine Gnade, daß er ihm eine Stellung verschaffe. Er fügte hinzu, Weltkinder, die nach Erfüllung ihrer Wünsche verlangten, sollten sie dort suchen, wo sie zu finden sei; er könne nirgendwohin gehen, ihnen eine Stellung zu suchen. »Soll ich den Leuten Arbeit verschaffen? Ich bin ein Sannyâsin ohne Besitz und Arbeit« Der junge Mensch hatte den größten Teil des Gesprächs mit angehört, trotzdem er scheinbar nicht bemerkte, was um ihn herum vorging, und gab später zu, was der Erhabene gesagt habe, sei Wort für Wort wahr.

Einmal unterhielt sich der Erhabene damit, ein paar Jungen, die höchstens zehn Jahre alt waren, den von ihm verfaßten Sanskrittext »Upadesha-sâra« (d. h. »Quintessenz der Lehre«, dreißig Merksprüche zum täglichen Gebrauch für die Schüler der Einsiedelei) vorzusagen und auswendig zu lernen. Ich mußte heimlich lächeln über die vergebliche Mühe, diesen Kleinen, die kaum das ABC verstanden, diese erhabenen metaphysischen Verse vermitteln

zu wollen, Ohne daß ich ein Wort gesagt hatte, drehte sich der Erhabene plötzlich nach mir um und bemerkte, vielleicht verstünden die Kinder den Sinn seiner Verse jetzt noch nicht, aber wenn sie groß wären und in den Nöten des Lebens, würden sie eine unsagbare Hilfe an ihnen finden und sie sich zu Trost und Freude ins Gedächtnis rufen. Der Erhabene ist eins geworden mit seinem Selbst; er kann und darf sich nicht mit Aeußerlichkeiten und Einzelheiten plagen. Worauf er gegenüber ernsten Fragern immer wieder Nachdruck legt, ist das wirkliche Erleben des Selbst, Für ihn heißt Gott lieben, ihn in seinem Selbst erfahren. Wer wirklich erfährt, daß Gott und Selbst eines sind, der ist über Haß, Eifersucht, Krieg und dergleichen hinaus.

Um mißtönendem Streitgerede und Gezänk auszuweichen, lehnt er jeden Namen ab, lehrt keine dogmatischen Theorien und fordert niemand auf, diesen oder jenen Gott unter den zahllosen Gottheiten aller Religionen zu verehren: hierin liegt der Beweis seiner reicheren Erfahrung des Alls. Ein Sannyâsin kam einmal zum Erhabenen und bat ihn, seinen Namen in sein Buch einzutragen; er ging für ein Pilgerrasthaus oder dergleichen sammeln. Der Erhabene fragte ihn: »Wie ist mein Name?« Der Sannyâsin sagte: »Shrî Ramana«. Aber der Erhabene gab ihm zur Antwort: »Das sagst du, — aber ich habe keinen Namen.« Gäbe er sich den Namen »Shrî Ramana«, — was wäre die Folge? Das All hat ihn belehrt, sofern er irgendeiner Belehrung bedurfte, daß ein Kult Shrî Ramanas aufsprießen und sich um seinen Namen ranken würde und mit ihm Streit und Hader ohne Ende. Man mag ihn fragen, was man will, wie ein Freund von mir tat: was wird aus dem Leben nach dem Tode? und der die Antwort erhielt: »Was wird mit wem?«, »Wer bist du?« und »Wer stirbt?« oder »Du stirbst nie« — was uns an den unsterblichen Ausspruch Krishnas in der Bhagavadgitâ' erinnert:

»Nicht wird ER geboren, noch stirbt ER je; nicht ist ER geworden, noch wird ER je. Der ungeboren Ewige in uns wird nicht getötet, wenn der Leib getötet wird. Wie einer verschlissenes Kleid ablegt, ein anderer frisches überwirft, so legt verschlissene Leiber ab und wandert in neue, der in Gestalten sich verlarvt,«

Am Ende dieses Aufenthalts in der Einsiedelei machte ich einen Ausflug nach Tirupati und anderen Wallfahrtsorten, Aber der Erhabene, der sich von solchen Pilgerfahrten für einen, der sich von der Wirkung seines Verfahrens zur Ergründung des Selbst durchgerungen hatte, nicht sonderlich viel versprach und auch von der Wirkung solcher mittelbaren Uebungen der Frömmigkeit, wie der Verehrung heiliger Bilder, der Flüstergebete und Mantras weniger hielt, entließ mich mit einem schlichten »Ja, ja«, als ich von ihm Urlaub nahm. Meine unausgesprochene, aber wohlverstandene Geringschätzung des Meisters und seiner Lehre verfolgte mich auf meiner ganzen Fahrt in den Sieben Hügeln und zu verschiedenen heiligen Wasserfällen und Tempeln, und als ich auf der Heimreise nochmals Shrî Ramanas Einsiedelei berührte, trat ich mit Zittern vor ihn hin; aber zu meinem Glück schenkte er mir ein Lächeln und bemerkte dazu, erst eben habe er von mir gesprochen, und schon befände ich mich wieder im Bezirk der Einsiedelei, — das beides tröstete mich nicht wenig.

»Das Gemüt allein wirkt Bindung und Erlösung des Menschen,« Amritabindu-Upanishad. Ein Schüler kam zum Meister und sprach: Erhabener, ich bringe es noch nicht so weit, mein Gemüt (Manas)' zu beherrschen. Darum habe ich den Entschluß gefaßt, ganz in die Einsamkeit zu gehen, nach Nordindien ins Gebirge, und bitte den Erhabenen um seinen Segen dazu. Der Meister: Du bist einen weiten Weg nach Tiruvannamalai gekommen, um in die Einsamkeit zu gehen, und dieses in der un-mittelbaren Nähe und Gegenwart des erhabenen Ramana, — aber es scheint, du hast die Seelenruhe nicht gefunden. Jetzt willst du anderswohin gehen, und von dort wird es dich verlangen, wieder anderswohin zu ziehen. Auf diese Art wird deines Wanderns kein Ende sein. Begreife doch: es ist dein Gemüt, das dich auf diese Weise umtreibt. Lerne allererst dein Gemüt beherrschen, und du wirst glücklich sein, wo immer du weilst. — Vivekânanda erzählt — ich glaube irgendwo in seinen Vorträgen — die Geschichte von dem Manne, der seinen Schatten begraben wollte. Aber über jeder Erdscholle, die er in das offene Grab schaufelte, darein er seinen Schatten geworfen hatte, erschien der Schatten immer wieder auf der frischen Erde, die ins Grab fiel. So gelang es ihm nicht, seinen Schatten zu begraben. Aehnlich geht es dem, der sein Denken begraben will. Man muß daher versuchen, den wirklichen Grund zu ergründen, aus dem die Gedanken entspringen, und muß Denken, Gemüt und Verlangen mit der Wurzel ausreißen.

Der Schüler: Zuweilen, wenn ich eine oder zwei Stunden auf jenem Berge verbrachte, fand mein Gemüt besseren Frieden als hier. Deswegen meine ich, daß ein einsamer Ort mir im ganzen zuträglicher sein wird, um Beherrschung über mein Gemüt zu erlangen. Der Meister: Gewiß, — aber wärest du eine Stunde länger auf deinem Berge geblieben, so hättest du bemerkt, daß er dir auch nicht den Frieden gibt, dessen du dich jetzt rühmst. Lerne dein Gemüt beherrschen, dann ist die Hölle selbst für dich Himmel. Was man sonst über Einsamkeit und das Leben in der Wildnis sagt, ist Geschwätz. Der Schüler: Aber wenn Einsamkeit und Abseitsleben von Heim und Welt nicht erforderlich sind, — worin lag dann die Not wendigkeit, Erhabener, daß du mit siebzehn Jahren hier ein Einsiedler werden mußtest? Der Meister: Wenn die gleiche Kraft, die dies hier (damit wies er auf seine eigene Erscheinung) »mit sich entführte«, auch dich aus deinem Heim entführt, dann laß es durchaus geschehen. Aber es hat keinen Sinn, daß du dir einen willkürlichen Ruck gibst und dein Heim im Stiche läßt. Deine Pflicht liegt in deinen Uebungen; übe dich mit ständigem Fragen in der Ergründung des Selbst. Der Schüler: Soll man nicht den Umgang mit Heiligen und Weisen suchen? Der Meister: Ja, — aber der beste Umgang mit Heiligen und Weisen ist, seinem Selbst innezuwohnen. Dies ist auch das wahre »Leben in der Höhle des Einsiedlers (Guhâvâsa)«. »In der Höhle leben« heißt; sich in sein Selbst zurückziehen. — Umgang mit weisen Menschen wird gewiß ein gut Teil weiterhelfen. Der Schüler: Ich habe den Eindruck, daß ich die gleiche Stille des Gemüts erreiche, wenn ich der Wurzel des Mantra nachgehe, den ich vor mich hin sage, als wenn ich mir die Frage stelle: WER BIN ICH? Spricht irgend etwas dagegen, daß ich in dieser Weise mit dem Mantra fortfahre, oder ist es wichtig, daß ich bloß die reine Frage stelle: WER BIN ICH ? Der Meister: Nein, du kannst jeden Gedanken oder jeden Mantra bis zu seiner Wurzel verfolgen und darin fortfahren: bis du eine Antwort auf deine Frage hast. Der Schüler: Was ist dann die Kraft und Wirkung von Flüstergebet und Mantra? Der Meister: Ablenkung. — Das Gemüt ist wie ein Wasser-lauf, wie ein geschwinder Strom voll Vorstellungen; ein Mantra ist wie eine Ufermauer, wie ein Damm, in die Strömung gebaut, der das Wasser in die gewünschte Richtung ablenkt. Der Schüler: Zuweilen habe ich, wenn Gedankenstille eingetreten war, erst eine Art Laut gehört, wie das Geräusch in oder bei einer Mühle, und danach, etwas später, einen Laut wie das Pfeifen einer Dampfmaschine, Das geschah mir nur während der Meditationen, als ich noch zu Hause war; seit ich aber hier bin, höre ich den Laut die ganze Zeit, einerlei, ob ich vor dir, Erhabener, verweile oder in der Einsiedelei spazieren gehe, Der Meister: Frage: wer hört den Laut? Und wiederhole dir diese Frage dann und wann.

Der Schüler: Wenn ich damit beschäftigt bin, die Quelle zu ergründen, aus der das Ich entspringt, komme ich zu einer Stufe der Stille im Gemüt, über die ich nicht hinausgelangen kann, Ich habe keinerlei Vorstellung oder Gedanken von irgend etwas; es ist eine reine Leere, ein völliges Entleertsein, Ein mildes Licht durch¬dringt mich rings, und ich habe das Gefühl: ich selbst bin dieses Licht, und bin ganz leiblos. Ich kann das nicht angemessen be¬schreiben. Ich habe dabei keinerlei Wahrnehmung oder innere An¬schauung von etwas Körperlichem oder Formhaftem. Dieses Erlebnis währt bald eine halbe Stunde und ist beglückend. Soll ich daraus schließen, daß ich, um die höchste, ewige Freude zu erreichen, — also Freisein, Erlösung oder wie man es nennt, — diese Uebung nur fortzusetzen brauche, bis ich dieses Erlebnis stunden-und tagelang, ja ganze Monate hindurch festzuhalten vermag? Der Meister: Dieses Erlebnis bedeutet nicht Erlösung; diesen Zustand nennt man »mano laya«, d. h. Einschmelzen des Gemüts, — das ist eine zeitweilige Stille des Bewußtseins. »Mano-laya« be¬deutet die Sammlung, die den Strom des Bewußtseins zeitweilig anhält, Sobald diese Sammlung aufhört, strömen Vorstellungen, alte und neue, wie gewöhnlich ein, und wenn dieses zeitweilige Einlullen des Gemüts auch tausend Jahre währt, so führt es niemals zu jenem völligen Abbau des Bewußtseins, den man unter Erlösung oder dem Freisein von Geburt und Tod versteht. Man muß daher bei seinen Uebungen auf der Hut sein und nach innen die Fragen stellen: »wer hat das Erlebnis? und »wer erlebt seine Beglückung?«, und solange man das nicht ergründen kann, läuft man Gefahr, in einen langen Trancezustand oder traumlos tiefen Yogaschlaf (yoga-nidrâ) zu verfallen, Wenn dann für den Ueben¬den kein geeigneter Führer da ist, kommt es vor, daß er sich selber betrügt und einem Wahnbild von Erlösung zur Beute fällt, Nur wenige waren dank ihrer Verdienste an guten Taten im früheren Leben oder dank Gottes höchster Gnade imstande, das Ziel heil und richtig zu erreichen, — Hierzu erzählte der Meister eine Geschichte; Ein Yogin glühte viele Jahre lang am Ufer der Gangâ in Askese (Tapas), Als er einen hohen Grad von Sammlung erreicht hatte, war er auch der Meinung, wenn er sich an dieser Stufe über große Zeiträume hin festhalte, so bedeute das Erlösung, und gab sich entsprechenden Uebungen hin, Eines Tages, ehe er sich in tiefe Sammlung (nishthâ) versenkte, empfand er etwas Durst und hieß seinen Schüler ihm etwas Wasser von der Gangâ holen; aber ehe jener mit dem Wasser zurückkehrte, war der Heilige schon in tiefen Yogaschlaf versunken und verharrte in diesem Zustand zahllose Jahre, währen deren viel Wasser den Strom hinunterfloss.

Als er schließlich von seinem Erlebnis erwachte, war das erste, wonach er fragte: »Wasser! Wasser!« Aber da war längst kein Schüler mehr und keine Gangâ. Erdverschiebungen, wie die in Indien häufigen Erdstöße sie mit sich bringen, hatten den Flusslauf verlagert, und sein altes Bett war mit dichtem Urwald bestanden, in dem Männer mit unbekannten Waffen und in fremdartiger Tracht — augenscheinlich Eroberer aus fernen Ländern, die inzwischen von Indien Besitz ergriffen hatten, Muslim oder Engländer, — auf die Tiere der Wildnis Jagd machten, Das erste, wonach der Yogin fragte, war »Wasser«, weil, ehe er sich in tiefe Sammlung versenkte, an der Oberflächenschicht seines Bewußtseins Wasser war, Mit seiner Sammlung, so tief und lang sie war, hatte er sein Bewußtsein nur zeitweilig eingelullt; daher, als er sein Bewußtsein zurückrief, brach die oberste Bewusstseinsschicht wie eine Flutwelle, deren eilende Woge einen Damm zerbricht, über ihn herein, Wenn das mit einer Vorstellung geschieht, die erst unmittelbar, ehe sich der Yogin der Meditation ergab, an der Oberfläche des Bewußtseins Gestalt annahm, so ist kein Zweifel, daß Vorstellungen und Gedanken von länger her, die in tieferen Schichten des Gemüts verwurzelt sind, unzerstört bleiben bei der Uebung »mano-laya«, und wenn die Zerstörung der eingewurzelten Vorstellungen und Gedanken Erlösung meint, — kann man dann von diesem Yogin sagen, er habe sie erlangt? Die meisten, die diese Uebung betreiben, fassen den Unterschied nicht, der zwischen zeitweiliger Einschmelzung des Gemüts (mano-laya) und dauernder Zerstörung des wahnhaften Vorstellungsgutes (mano-nâsha) besteht, Bei »mano-laya«, zeitweiliger Auflösung des Gemüts, kommen die Wellen des Bewußtseinsstromes auf einige Zeit zu spiegelklarem Stillstand, Dieser Zustand mag tausend Jahre währen, — die Vorstellungen, die durch ihn zeitweilig zur Stille eingeschmolzen sind, erheben ihre Gestalten wieder, sobald dieses Einschmelzen des Gemüts vorüber ist, Darum muß der Uebende sein Fortschreiten auf dem geistigen Wege sorgsam überwachen. Er darf sich nicht vom Zauber der Gemütsstille einfangen lassen; im Augenblick, wo er ihr erliegt, muß er sein Bewußtsein wachrütteln und nach innen fragen: Wer ist es, der diese Stille erlebt?

Auf der einen Seite darf er keiner Vorstellung erlauben, sich ins Bewußtsein zu drängen und seinen Spiegel mit ihrer Gestalt zu erfüllen; auf der anderen Seite aber darf er sich nicht von diesem Yoga-Tiefschlaf (yoga-nidrâ), dieser Selbsthypnose über-raschen lassen, Das Einschmelzen des Gemüts (mano-laya) ist ein Zeichen dafür, daß man dem Ziel schon merklich näher gekommen ist, aber es ist auch der Punkt, wo sich der Weg gabelt: ein Weg führt weiter zur Erlösung, der andere zum Yoga-Tiefschlaf. Der leichteste und gerade Weg zur Erlösung — ja, man kann sagen: der abschneidende Richtweg — ist das Erfahren des Er-gründens mit Fragen. Solch fragendes Ergründen treibt die Denkkraft tiefer und immer tiefer, bis sie ihre Quelle erreicht und in sie taucht und ihrer inne wird. Dann geschieht es, daß du die Antwort von innen erhältst und findest, daß du auf ihr ruhst, die alle eingewurzelten Vorstellungen ein für allemal zerstört,

Die zeitweilige Stille des Gemüts stellt sich ganz von selbst im üblichen Fortgang der Uebungen ein und ist ein deutliches Zeichen für das innere Fortschreiten, Die Gefahr liegt darin, daß man sie oft für das letzte Ziel des geistigen Weges nimmt und sich damit betrügt, Gerade an dieser Stelle ist ein geistiger Führer vonnöten; er kann dem Uebenden eine Menge Zeit und Kraft ersparen, die sonst nutzlos verschwendet wird.

Ich begriff jetzt, daß ich, eben um diese wichtige Lehre im rechten Augenblick meiner Entwicklung zu erhalten, ohne dass ich es selber ahnte und gegen meinen Willen, durch das Eingreifen meines Vorgesetzten in Shrî Ramanas Nähe geführt worden war, Ich war genau an den Punkt gelangt, wo sich der Weg gabelt, wo der eine Weg zur Zerstörung des wahnhaf ten Vorstellungsgutes und zur Erlösung führt, der andere zum ausgedehnten Tiefschlaf im Yoga. Auf dieser Stufe bedurfte ich des Wegweisers, und er konnte nur in der persönlichen Gestalt eines Guru auftreten: einer Seele, die selbst zu ihrer eigenen Wirklichkeit durchgedrungen war. Vielleicht waren es nur Verdienste von Taten in früheren Leben und kein erkennbares besonderes Verdienst meiner eigenen jetzigen Geburt, daß ich vor eine solche Seele in Gestalt Shrî Ramanas hintreten durfte und von ihm Belehrungen erfuhr, ohne die ich wohl gerade so im Dunkeln herumgetappt wäre wie jener Yogin an der Gangâ.

Der Schüler; Kann ich ein Wissen vom Selbst erlangen? Ich meine; kann ich in unmittelbarer Erfahrung der Wirklichkeit des Selbst inne werden? Der Meister: Wie fragst du? Wer hat kein Wissen von seinem Selbst? Jedermann hat eine unmittelbare Erfahrung seines Selbst, Der Schüler: Aber ich erlebe es nicht unmittelbar wirklich. Der Meister: Die Wahrheit ist, daß du derweilen immerfort um dein Selbst weißt. Wie kann das Selbst nicht um das Selbst wissen? Bloß du und dein Selbst sind in die Gewohnheit verfallen, zu meinen, du seiest dies und seiest das und noch etwas Drittes. Die falsche Ansicht erzeugt oder bildet bei dir zur Zeit die »viparitâ bhâvanâ«, die »verdrehte Vorstellung«, und darum sagst du, du wissest nichts von deinem Selbst. Worauf es ankommt, ist, daß du die falsche Ansicht über dein Selbst los wirst. Das klärt dir dein Wissen um dich selbst und die Erfahrung der Wirklichkeit deines Selbst. Der Schüler: Wie soll ich die »viparitâ bhâvanâ«, die verdrehte Vorstellung, loswerden? Kann ein gewöhnlicher Mensch sie los¬werden, und wie? Der Meister: Allerdings, das ist möglich und geschieht. Es gibt verschiedene Wege, die dahin führen: »Bhakti«, den Yoga in¬brünstiger Hingabe an Gott; »Jnâna«, den Yoga reiner Erkenntnis; »Karman«, den Yoga selbstlosen Tuns. Sie alle dienen dazu, die »viparitâ bhâvanâ« zu beseitigen. — Aber der Hauptweg ist einfach. Der Schüler: Aber ich weiß nichts über die Methode und weiß nichts vom Selbst. Der Meister: Wer weiß wovon nichts? Frage dich das und treibe deine Frage bis dahin, daß du ergründest: wer ist es, von dem gesagt wird, er wüßte nichts? Sobald du diese Frage stellst und wie mit einer Sonde in das Ich zu dringen suchst, verschwindet das Ich. Was danach übrigbleibt, sind Wissen um das Selbst und wirkliches Innewerden des Selbst, Der Schüler: Aber wie soll ich dahin gelangen? Bedarf ich dazu nicht der Hilfe eines Guru, d. h, eines Lehrers? Muß nicht Gott mir dabei helfen? Der Meister: Wie meinst du das? Auf dem Wege zum Ziel hat das alles im Verlaufe der Uebungen möglicherweise seinen Raum und Sinn; aber wenn man vom letzten her fragt, d. h. wenn man das Ziel erreicht hat, dann stellt sich heraus, daß der Weg, den man einschlug, und die Mittel, die man ergriff, selber das Ziel sind, Der Guru erweist sich schließlich als Gott, und Gott erweist sich als dein wirkliches Selbst. Der Schüler: Aber ist nicht der Segen des Guru oder die Gnade Gottes unerläßlich, damit man Fortschritte macht im »Vichâra«, im unterscheidenden Ergründen des Selbst? Der Meister: Doch. Aber der »vichâra«, den du vollziehst, ist eben der Segen des Guru selbst oder ist Gottes Gnade selbst. Der Schüler: Ich möchte dich bitten, Erhabener, mir gnädigst deinen Segen zu erteilen. —

Der Meister verharrte eine Weile in Schweigen, Damit wollte er sagen, daß seine bloße schweigende Gegenwart, in ständiger eingeborener Andacht zu sich selbst (Sahaja Samâdhi) eine allgegenwärtige Hilfe ist, die dem durstigen Frager dient, seinen geistigen Durst daran zu löschen. Was ausgesprochen wird, lehrt weniger als was ungesagt bleibt. Danach sagte der Meister: Fahre fort, mit Fragen dich selbst zu ergründen, Der Schüler: Aber wie? Ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Der Meister: Wer weiß nicht? Du sagst »ich« und sagst doch, du weißt nicht um das »Ich«. Kann einer nicht um sich selber wissen? Ist das nicht zum Lachen unmöglich? Wenn es darum ginge, irgend etwas anderes zu erreichen oder zu erkennen, könntest du wohl finden, es sei schwer zu erreichen oder zu erkennen; aber wenn es sich um das ewig gegenwärtige, unentrinnbare Ich handelt, — wie kannst du da nichtwissend sein? Du mußt dich nur durchfechten durch die falschen Ansichten von deinem Ich und sie eine nach der anderen loswerden. Tue das. Der Schüler: Ist die Hilfe eines Guru dabei für mich notwendig oder nützlich? Der Meister: Freilich, — um dich auf den Weg zu bringen mit dem Fragen zur Ergründung des Selbst. Aber den Gang des Ergründens mußt du selbst gehen.

Der Schüler: Wieweit kann ich darin auf den Segen des Lehrers hoffen, und wieweit muß ich das Fragen treiben? Der Meister: Du mußt es so weit treiben, bis die falsche Vorstellung durch Ergründen zerstört ist, bis deine letzte falsche Ansicht zerstört ist, — bis du der Wirklichkeit des Selbst inne bist. Der Schüler: Wie kann ich anderen helfen? Der Meister: Wer ist da, dem du helfen solltest? Wer ist das Ich, das anderen helfen sollte? Kläre dir zuerst diesen Punkt, dann findet sich alles andere von selbst. Der Schüler: Und Gottes Hilfe bei meinem Bemühen, — sollte ich sie mir nicht durch Gebet, Verehrung und andere fromme Haltungen sichern? Wäre das nicht eine Hilfe? Der Meister: Gottes Gnade und die Verehrung, die sie herbeirufen will, und andere Frömmigkeit mehr, — das sind alles Schritte auf Zwischenstufen, die getan werden und notwendig getan sein wollen, solange das Ziel noch nicht erreicht ist, Ist es aber erreicht, so ist Gott das Selbst. Der Schüler: Welche besonderen Schritte können mir helfen? Der Meister: Das hängt bei jedem von den Umständen ab. Der Schüler: Welcher Weg eignet sich für mich am besten? Wird nicht alle Hilfe von Gott gesandt? Der Meister: Inbrünstige Hingabe an Gott (Bhakti), selbstloses Tun (Karman), reine Erkenntnis (Jnâna) und besondere Uebungen (Yoga), — alle diese Wege sind einer. Du kannst nicht Gott lieben, ohne ihn zu kennen, und du kannst ihn nicht kennen, ohne ihn zu lieben, Die Liebe offenbart sich selbst in allem, was du tust, und das ist Karman: Selbstloses Tun. Daß du dir geistige Bilder durch Yoga einverleibst, ist eine notwendige Vorstufe, ehe du Gott ge¬hörig erkennen und lieben kannst, Der Schüler: Darf ich immerfort denken: »Ich bin Gott«? Ist das die richtige Uebung? Der Meister: Wozu das denken? Tatsächlich bist du Gott. Aber sagt sich einer in einem fort: »ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch« oder »ich bin ein Mann, ein Mann«? Wenn eine entgegen stehende Vorstellung zum Schweigen gebracht werden müßte, etwa daß man ein Tier sei, dann hat es natürlich Sinn, sich zu sagen: »Ich bin ein Mensch«, Um eine falsche Ansicht zu zerstören, man sei dies oder jenes, je nach den abwegigen Einbildungen, die einer hegt, mag einer sich der Vorstellung, daß er nichts von alledem, aber Gott oder Selbst sei, hingeben, Aber wenn diese Uebung vorüber ist, so ist ihr Ergebnis nicht irgendeine Vorstellung überhaupt — etwa die Vorstellung: »ich bin Gott« —, sondern reines Innewerden der Wirklichkeit des Selbst. Das ist jenseits alles vorstellungsmäßigen Denkens. Der Schüler: Wird nicht der alliebende, allwissende und all-mächtige Gott alles, wessen ein Mensch bedarf, um der Wirklichkeit des Göttlichen innezuwerden, ihm spenden? Bei diesen Worten dachte sich der Frager im stillen: Sollen wir immer von den Launen und Grillen eines Guru abhängen, sei dieser noch so groß und gewaltig? Und, wenn dem so wäre, wo bliebe dann die Freiheit des Selbst und das Selbstvertrauen? Aber pfeilschnell und pfeilgerade kam die Antwort des Erhabenen, als verstünde er das innere Wirrsal des Fragers besser als dieser selbst. Der Meister: Bilde dir nicht ein, daß dieser Leichnam (damit deutete er auf seinen eigenen Leib) der Guru ist, Der Schüler: Ich fürchte, der Wirklichkeit des Selbst innezu¬werden, sei keine Sache, die sich leicht erreichen läßt. Der Meister: Warum sich selbst zum Narren halten, indem du das Scheitern seiner Unternehmung vorwegnimmst? Betreibe esl Darum geht es. Die Wirklichkeit des Selbst wird, wenn einer ernstlich um sie ringt, ihn in einem Nu überkommen, Um das zu erläutern, erzählte der Erhabene einmal eine GESCHICHTE VOM KÖNIG JANAKA. (Siehe Janaka)

Der Schüler: Es heißt: wer sich der Meditation und anderen Uebungen ergibt, kann an neuen Leiden erkranken. Jedenfalls fühle ich einige Schmerzen im Rücken und vorn auf der Brust. Das gilt als eine Prüfung von Gott, Will der Erhabene mir das erklären und sagen, ob das wahr ist? Der Meister: Es gibt keinen Erhabenen, der außerhalb deiner selbst wäre, und es gibt daher keine Prüfung, die verordnet wäre, Was du für eine Prüfung nimmst oder für ein neues Leiden oder für das Ergebnis deiner geistigen Uebungen, ist in Wirklichkeit die Anspannung, die du neuerdings den Nerven und anderen Teilen deiner Sinnesorgane zumutest. Dein Gemüt war bislang durch die Kanäle der Sinnesorgane der Wahrnehmung äußerer Gegenstände zugewendet und hatte die Verbindung zwischen sich selbst und den Wahrnehmungssinnen aufrechtzuerhalten; jetzt wird von ihm verlangt, daß es sich von dieser Verbindung zurückziehe, und dieser Vollzug des Zurückziehens erzeugt notwendigerweise eine schmerzhafte Spannung und Zerrung oder einen Sprung, — das heißt man dann Leiden oder auch Prüfung von Gott. All das geht vorüber, wenn du deine Meditationen fortsetzest und dein Denken ganz darauf richtest, dein Selbst zu ergründen und wirklich zu erfahren, Es gibt kein größeres Heilmittel als diesen beständigen Yoga, der Vereinigung mit Gott oder dem Selbst (Atman) ist. Freilich kann das Ablegen lang erworbener Gewohnheiten und Dis¬positionen deines Wesens (vâsanâ) Schmerzen im Gefolge haben. Der Schüler: Es heißt, daß die körperlichen Uebungen des Hatha-Yoga geeignet sind, Leiden zu beheben, und deshalb werden sie als notwendige Vorstufe des Erkenntnisyoga (Jnana Yoga) empfohlen.

Der Meister: Wer sie empfiehlt und befolgt, mag das tun, Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, Alle Leiden lassen sich wirk¬sam durch fortgesetzte Selbstergründung beheben. Der Schüler: Und wie steht es mit den Atemübungen (prânâ-yâma) ? Der Meister: Ja, wie steht es mit ihnen? — Ich rede nicht über sie in den bekannten Fachausdrücken von »pûraka« (Anfüllen), »rechaka« (Ausleeren) und »kumbhaka« (Festhalten) und von den besondern Zeitmaßen, die für diese drei vorgesehen sind, — aber ich habe gesagt: Atemübungen müssen sein, Gemüt und Lebens¬odem entspringen derselben Quelle, Hältst du den Lauf des einen an, so wirst du auch unwillkürlich den des andern anhalten. Es ist leichter, das Gemüt als den Atem zu beherrschen, Letzteres ist, wie wenn man eine Kuh mit Gewalt ausmelken will, das erste aber, wie wenn man ihr mit einem Büschel Gras freundlich kommt und ihr den Rücken streichelt. — Eines Tages erzählte der Erhabene, als er über Hatha-Yoga sprach, eine Geschichte aus dem Leben Prabhulingas: Prabhulinga, der Begründer der shivaitischen Lingâyatsekte, die heutzutage nur mehr in Maisur eine erhebliche Verbreitung hat1, wanderte durch die Lande, um die geistlich gesonnenen Ge-müter zu erheben, In Gokarna, dem großen Wallfahrtsort an der Westküste, fand er den berühmten Hatha-Yogin Gorakhnâth. Der Yogin hieß ihn ehrerbietig willkommen, war sich aber zugleich doch seiner eigenen Wunderkräfte über die Elemente stolz be-wußt, Er betrachtete den Gast mehr oder weniger als seines-gleichen: als einen Vollendeten (Siddha), der keine größeren Kräfte als er selber besaß. Er drückte seine Freude darüber aus, ihm zu begegnen, begrüßte ihn und fragte ihn, wer er sei, Prabhulinga gab ihm zur Antwort, nur wer sein Ich mit Stumpf und Stiel ausgerodet und sein Selbst wirklich erfahren habe, könne wissen, wer er sei. Was könne er selber einem Nichts sagen, einem Menschen, der an seinem vergänglichen Leibe klebe?

Gorakhnâth aber setzte seinen Leib mit dem Selbst gleiche und gab ihm daher zur Antwort: Nur einer, der durch Shivas Gunst und den Genuß von »Gulikas«, d. h. Heilkräutern vom Shrî-Shaila Berge bei Gokarnal, einen unsterblichen Leib gewonnen hat, wird niemals sterben, Wer aber diese Unsterblichkeit nicht erlangt, stirbt, Prabhulinga bemerkte: Du hast so geredet, als ob die Existenz in einem unvergänglich en Leibe deine wahre Existenz wäre und der Tod deines Leibes dein Tod. Augenscheinlich' meinst du, dein Leib selber sei dein Selbst, Nur das unwissende Volk ist so ahnungslos wie du, obwohl du für einen Vollendeten (Siddha) giltst, Wenn dein Leib du selber bist, — weshalb sagst du denn »mein Leib«? Jeder spricht doch von seinem Eigentum als »meinen Kleidern« und »meinem Gold«, — zeig mir aber einen, der sich mit seinen Kleidern oder seinem Golde gleichsetzt und sagt: »ich bin die Kleider, bin das Gold«, Gorakhnâth sagte: Die Leute sagen »ich denke, ich gehe«, — sag mir doch, was »ich« in diesem Falle bedeutet. Prabhulinga: »Ich denke« bedeutet die Verbindung mit der Denkfunktion, und ähnlich ist in anderen Fällen die Verbindung mit dem Leibe, den Sinnen und den Vermögen gemeint. Denn wäre dagegen das Ich mit allen diesen identisch, — wie viele Ich gäbe es dann! Du nimmst eine bildliche Beschreibung für den ihr zu¬grunde liegenden Sachverhalt, Da fragte Gorakhnâth, ob Prabhulinga ihm nicht erklären wolle, was es bedeute, wenn einer sagt »ich verliere mein Leben« und fragte: Verliert da ein Leben das andere? Prabhulinga gab ihm zur Antwort: Die eigentliche Bedeutung des Wortes »Leben« ist »Lebensodem als Lebenskraft«; aber vom Selbst spricht man auch in bildlichem Sinne als »Leben«,— Warum aber suchst du dein eigenes Unglück, indem du dich mit dem vergänglichen Leibe gleichsetzest, der aus Fleisch, Blut, Knochen, Fett usw, besteht, wo doch die heilige Ueberlieferung lehrt, das Selbst sei »Sein, Erkenntnis, Seligkeit« (Sat Chit Ananda)? Wen der Leib anwidert, der an der endlosen Wiederkehr von Geburt und Tod schuld ist, wer sich frei machen will, der blickt auf den Leib mit dem gleichen Ekel wie auf Unrat am Wege, in den er aus Versehen getreten ist, Die Weisen beten zu Shiva, daß er sie davon befreie, jemals wieder einen neuen Leib annehmen zu müssen, wie ein Mensch ein Mittel einnimmt, um ein Leiden damit ein für allemal loszuwerden, — ist es da nicht seltsam und verwunderlich, daß du diesen Leib durch göttliche Gnade zu verewigen trachtest? Gleichst du nicht einem Kranken, der ein Mittel einnimmt, um sein Leiden zu verlängern? Gibt es einen noch so herrlichen Leib, der je zur Welt kam und nicht dem Tode erlegen wäre? Noch nie ward ein Stein in die Höhe geworfen, der nicht wieder zur Erde fiel, Da alles einen Anfang hat, muß es auch ein Ende nehmen, früher oder später, Nur wenn es etwas gäbe, das nie geboren ward, das könnte ewig währen ohne Tod, Du hast deine Unsterblichkeit auf deinen Leib gebaut mittels Heilkräuter und göttlicher Gnade, unter der Annahme, die Tage, die du mit diesem Leibe leben wirst, seien ohne Ende: eine unhaltbare Annahme, — bemühe dich wenigstens fortan, Erlösung zu erlangen!

Gorakhnâth ließ sich aber nicht überzeugen, er wich nicht einen Finger breit. Schließlich forderte er Prabhulinga heraus, zu versuchen, ihm seinen Leib zu zerschneiden, und reichte ihm dazu ein langes, blankes und scharfes Schwert. Und Prabhulinga war außerstande, ihm damit auch nur die Haut zu ritzen. Dann aber forderte er seinerseits Gorakhnâth zur Gegenprobe auf: der war nicht imstande, auch nur ein Atom an Prabhulinga mit Fingern zu greifen, als jener ihn aufforderte, ihm wehe zu tun, trotzdem Gorakhanath auf sein Geheiß seine »eigene Kraft« und die »seiner Anverwandten« zu Hilfe rief, d. h, die Kraft des eigenen Leibes und der mit ihm geborenen Triebe: Verlangen, Zorn, Lust usw. Gorakhnâth stand betroffen. Er erkannte Prabhulingas Ueber-legenheit an und bat ihn, im Wissen vom Brahman unterwiesen zu werden. Da setzte Prabhulinga ihm das Brahman-Wissen auseinander: Nimm nicht deinen Leib für dein Selbst. Ergründe den, der in dir wohnt, ihn, »der in der Höhle wohnt«, und du wirst dich ein für allemal von Leiden, Geburt und Tod freimachen. Die »Höhle« ist dein Herz. Der darin wohnt, heißt Gott. Und ICH BIN ES. Der Schüler: Wie kann man seine Träume beherrschen? Der Meister: Wer sie im Wachzustand (Jâgrat) beherrschen kann, vermag sie auch im Schlafe zu beherrschen. Träume sind Eindrücke, die im Wachzustand aufgenommen wurden und während des Traumschlafes ins Gemüt gerufen werden. Der Schüler berichtete von Gestalten, die er im Traum gesehen hatte: Ich konnte mir nicht denken, wer sie waren; es waren riesige Gestalten mit Affengesichtern in meinem Traum.

Der Meister: Das Selbst ist ohne Grenzen. Es ist das Gemüt (manas), das Grenzen zieht und begrenzte Gestalt hervorbringt, Was Umfang und Ausdehnung aufweist, ist das Gemüt, und eben das Gemüt gibt anderem den Umfang und die Ausdehnung. Grenze und Umriß entspringen dem Gemüt. Das Gemüt ist nicht verschieden vom höchsten Wesen, so wenig wie Gold, das, zu einem Schmuckstück geformt, Gestalt und Umfang, Grenze und Umriß aufweist, deswegen etwas anderes ist als Gold. Das Gemüt ist eine wunderbare, geheimnisvolle Kraft (Shakti) des höchsten Wesens, Erst wenn das Gemüt aufgestanden ist, treten Gott, die Welt und die Seelen hervor. Liegen wir aber in tiefem Schlaf, so gewahren wir keines von diesen dreien, — das ist die wunderbare Kraft Gottes, Aber wenngleich wir alle diese nicht gewahren, sind wir doch gewahr, daß wir im Schlafe existiert haben. Erhebt sich das Gemüt wieder, so erwachen wir aus dem Schlaf, Bewußtsein und Bewußtlosigkeit gibt es nur in bezug auf das Gemüt. Im Wachzustand setzen wir uns mit dem Gemüt gleich. Wenn wir jetzt das wahre Selbst hinter dem Gemüt ergründeten, dann würden diese Grenzen, die das Gemüt setzt, nicht bestehen. Was für Grenzen gäbe es für uns im tiefen, traumlosen Schlaf? Der Schüler: Keine Grenzen, von denen ich wüßte. Der Meister: Das, was dir sagt: »im tiefen Schlafe wurde ich nichts gewahr«, ist auch das Gemüt. Im tiefen Schlafe bist du eins mit deinem wahren Selbst. Was in den Zwischenzeiten — im Traumschlaf und im Wachzustand — erscheint, verschwindet auch wieder. Das Selbst aber verharrt: im tiefen Schlaf wie in Traum oder Wachen. Das Selbst ist das Substrat von Wachzustand und Traumschlaf, Die verschiedenen Zustände: Tiefschlaf, Traumschlaf und Wachzustand, bestehen nur für das Gemüt; auch Trance und Bewußtlosigkeit existieren nur für das Gemüt und affizieren das Selbst nicht. Der Schüler: Meister, willst du damit sagen, es sei kein Unter¬schied zwischen dem Dichter, dem Künstler, dem Schreiber und dem Ingenieur?

Der Meister: Das Unterscheidende liegt rein im Gemüt; die Unterschiede bestehen auf Grund der unbewußten, ungewollten Anlagen aus früheren Leben her (Vâsanâ), die den einzelnen wie ein erinnerungsreicher Duft durchtränken und die Keime seines Schicksals bilden. Nicht zwei Individuen sind einander gleich, eben auf Grund dieser Voraussetzungen oder Bereitschaften (vâsanâ). Das unwissende Gemüt ist wie eine lichtempfindliche Platte und nimmt die Bilder der Dinge auf, wie sie erscheinen; aber das Ge¬müt des Weisen ist wie ein reiner Spiegel, Der Schüler: Ist das der Meister? Der Meister: Wer ist der Meister? Du denkst: hier ist ein Meister. Du siehst den Leib des Meisters; aber wie begreift der Meister sich selber? Er ist das »Selbst«, der »Atman«. Er sieht jedermann als sich selber. Nur wenn es eine Welt abseits und außerhalb von ihm selber gäbe, könnte er eine Welt sehen. Wenn das Selbst mit der Welt gleichgesetzt ist, — wo ist da die Welt? Dann hat es keine Weltschöpfung, keinen Weltuntergang, keinen Welt¬bestand gegeben. Das, was ist, ist immer das »Selbst« (âtman), Das Selbst erscheint einem jeden nach seinem Standpunkt, entsprechend der Reifestufe seines Gemüts, und wenn du weiter und weiter fortschreitest, werden dir solche Zweifel nicht kommen. — Was existiert, ist Bewußtsein, Bewußtsein und Existenz sind nicht von¬einander verschieden. Existenz ist Bewußtsein, reines, absolutes Bewußtsein. Du sagst: »Ich bin mir meines Lebens bewußt« usw.; aber reines Bewußtsein ist jenseits von allem. Es ist absolutes Be¬wußtsein. Es geht dabei nicht um den Uebergang von Unbewußt-sein zum höchsten, reinen Bewußtsein, Du läßt beides hinter dir: Selbstbewusstsein und Unbewußtsein, und wirst deiner natürlichen Bewußtheit inne, die reines Bewußtsein ist. Der Schüler: Es heißt: die Wirklichkeit der Welt ist falsch, ein Wahn, eine Mâyâ, — aber wir sehen die Welt alle Tage. Wie kann sie falsch sein? Der Meister: Mit »falsch« ist gemeint, daß die Vorstellung »Welt« eine fälschliche Uebertragung oder Zuschreibung auf das wirklich Zugrundeliegende darstellt, wie wenn einer den Eindruck »das ist eine Schlange« im Dunkeln auf einen Strick überträgt und ihm »Schlange« als sein Wesen zuschreibt. Die Welt ist »Mâyâ«.

Der Schüler: Was heißt »Mâyâ«? Wahn, Illusion? Der Meister: »Mâyâ« ist, wenn du nur das Eis siehst, und nicht das Wasser im Eis. Wenn darum einer davon redet, »das Gemüt zu töten oder zu vernichten«, so hat das keinen Sinn, denn im Grunde ist das Gemüt Stück und Teil des Selbst (wie das Eis auf dem Wasser). Im Selbst beruhen, dem Selbst innesein bedeutet Erlösung (mukti) und Freiwerden von Mâyâ. Aber Mâyâ ist keine für sich selbst bestehende Wesenheit; Mangel an Licht heißt Dunkel; Mangel an Wissen, Erkenntnis, Erhellung usw, heißt Nichtwissen, Ahnungslosigkeit, Wahn oder Mâyâ. Der Schüler: Was ist »Sammlung« (samâdhi)? Der Meister: »Sammlung« ist, wenn das Gemüt mit dem Selbst vereinigt ist. Geschieht das in Dunkelheit, so ist das tiefer, traumloser Schlaf (nidrâ) und ist Einfaltung des Gemüts in Nichtwissen. Geschieht diese Einfaltung aber in bewußtem oder wachem Zu¬stand, dann heißt sie Sammlung (Samâdhi). Samâdhi ist ständiges Dem-Selbst-Innesein in wachem Zustand; nidrâ oder Tiefschlaf ist auch Dem-Selbst-Innesein, aber dabei ist das Wach- oder Selbstbewusstsein äußerst schwach, in Samâdhi dagegen ist der Wachzustand nicht vermindert, In eingeborener Sammlung (Sahaja samâdhi) ist die Vereinigung von Gemüt und Selbst eine fort¬währende. Der Schüler: Was ist die »vollkommene, wandellose Samm-lung« (kevala-nirvikalpa samâdhi), und was ist die »eingeborene, wandellose Sammlung« (sahaja nirvikalpa samâdhi)? Der Meister: Die Einfaltung des Gemüts in das Selbst, aber nicht seine Vernichtung ist die »vollkommene, wandellose Samm¬lung«, Ihr stehen vier Hindernisse entgegen: die Unstetigkeit des Gemüts, des Odems (Prâna), des Leibes und der Schau. Bei der

»vollkommenen, wandellosen Sammlung« macht man sich nicht von den »vâsanâs« frei, den Keimen aus früheren Leben, die als Bereit¬schaften zu Gegenwärtigem und Künftigem keimhaft in uns wirk¬sam sind, und erreicht daher nicht Erlösung. Nur wenn diese latenten Bereitschaften (Sanskâra) zu weiterem Leben vernichtet sind, kann man Erlösung erlangen. Der Schüler: Wann kann man »eingeborene Sammlung« üben? Der Meister: Schon von Anbeginn an, Wenn einer die »voll-kommene, wandellose Sammlung« Jahre hindurch betreibt und die »Vasanâs« nicht ausgerodet hat, wird er nicht Erlösung erlangen. Der Schüler: Die Leute sagen, daß auch einer, der im Besitz der erlösenden Erkenntnis ist (Jnânin), nicht frei von den Wir-kungen des angesponnenen Karman aus früheren Leben wird, das sich noch abspinnen und an ihm erfüllen muß. Der Meister: Allerdings, Anderen Menschen erscheint es so, als ernte er noch die Früchte seines Karman aus früheren Leben ab: er ißt wie sie, er schläft wie sie und leidet wie sie unter Unpässlichkeiten seines Leibes, Das sind Nachwirkungen, die aus-schwingen, wie wenn ein Ventilator noch weiterkreist, nachdem der Motor schon abgestellt ist. Aber im Besitz der Erkenntnis wird er davon nicht wirklich betroffen und meint nicht, daß er die Freuden und Leiden davon an sich erfährt, weil er gar nicht mehr auf den Gedanken kommt, er sei ihr Träger oder Täter, Der Schüler: Ich bin willens geworden, meine Stellung in der Welt aufzugeben und mein Leben fortan ganz zu deinen Füßen zu verbringen, Erhabener! Der Meister: Der Erhabene ist immer bei dir, Er ist in dir, und du selbst bist der Erhabene. Damit du dessen inne wirst, brauchst du nicht auf Stellung und Beruf zu verzichten und aus Heim und Familie davonzugehen. Weltentsagung meint nicht, daß einer sichtbar das gewohnte Leben mit Heim und Familienbanden

abstreift, aber daß er Wünschen und Neigungen und dem Hängen an den Dingen entsage. Gib deinen Beruf nicht auf; aber ergib dich IHM, der aller Welt Last trägt. Wer Wünschen und Nei gungen entsagt, taucht sich ins Herz der Welt und breitet seine Liebe über das All aus. »Ausbreitung der Liebe« und »Hingebung« wären schicklichere Worte für einen wahren Frommen, der sich Gott weiht, als »Entsagung«; denn wer den Banden entsagt, die ihn unmittelbar umfangen, breitet das Band der Hingebung und Liebe weithin über die Welt aus, jenseits aller Grenzen von Kaste, Be kenntnis und Rasse. Wer als weltverzichtender Asket seine Kleider abwirft und von zu Hause wegläuft, tut es nicht, weil er die Seinen nicht lieb hat, sondern weil seine Liebe sich auf alle anderen ringsum ausbreitet. Ueberkommt es ihn, daß seine Liebe weit wie die Welt wird, so empfindet man es nicht so, daß er von zu Hause wegläuft; vielmehr löst er sich ab wie eine reife Frucht vom Baume. Vorher aber wäre es Torheit, Heim und Beruf im Stiche zu lassen. Der Schüler: Kann jeder Gott schauen? Der Meister: Ja. Der Schüler; Kann ich Gott schauen? Der Meister: Ja. Der Schüler: Wer ist mein Führer, um Gott zu schauen? Be-darf ich keines Führers? Der Meister: Wer war dein Führer, um meine Einsiedelei zu schauen? Dank wessen Führung schaust du alle Tage die Welt? Gott ist dein Selbst, jenseits von Leib, Gemüt und Geist. Wie du selbst imstande bist, die Welt zu schauen, so wirst du auch im-stande sein, dein eigenes Selbst zu schauen, wenn du mit heiligem Ernste darum ringst, — das Selbst allein ist dein Führer auf dieser Fahrt nach der Wahrheit. Der Schüler; Wenn ich das Göttliche unter einem bestimmten göttlichen Namen und unter einer bestimmten Gottesgestalt ver-ehre, rührt mich oft der Zweifel an, ob ich nicht unrecht daran tue, als wollte ich dem Grenzenlosen Grenzen ziehen und dem Gestaltlosen Gestalt geben, Zugleich fühle ich, daß ich meiner Andacht zum Göttlichen jenseits aller Gestalt untreu werde. Der Meister: Was ließe sich dagegen sagen, daß du das Göttliche unter einem seiner Namen und in einer seiner Gestalten verehrst, solange du selbst auf einen Namen hörst? Verehre das Göttliche, verehre es gestalthaft oder gestaltlos, bis du begreifst, daß du selber es bist!

Siehe auch

- Heinrich Zimmer

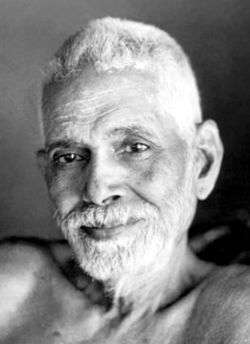

- Ramana Maharshi

- Anfang

- Anubhava

- Belehrung

- Bruder

- Einsiedler

- Entsagung

- Erfahrung

- Erkenntnis

- Erlösung

- Frage

- Gemeinschaft

- Gottesverehrung

- Heilige

- Janaka

- Jenseits

- Kraft

- Last

- Lehrer

- Ordnung

- Regung

- Sadhana

- Seher

- Selbst

- Selbsterkenntnis

- Torheit

- Untätigkeit

- Upadesha

- Versenkung

- Wer bin ich

- Wirklichkeit

- Wissende

- Zuflucht

Literatur

- Der Weg Zum Selbst von Heinrich Zimmer, Rascher Verlag Zürich, 1944, 1. Auflage