Stressmanagement - Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress

Die vorliegende Diplomarbeit Stressmanagement - Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress von Elke Krauss wurde im Rahmen des Pädagogikstudiengangs an der Universität Augsburg verfasst und beschäftigt sich mit der Progressiven Muskelentspannung, dem Autogene Training und dem Yoga in der Erwachsenenbildung. Inhaltlich werden die Themengebiete Gesundheit und Stress jeweils beleuchtet und Stressmanagment anhand zusammengetragener Entspannungsverfahren erläutert.

Einleitung

„In der Ruhe liegt die Kraft“ Diese 2500 Jahre alte, bekannte Weisheit des berühmten und einflussreichen chinesischen Philosophen K`ung-fu-tzu ist nach wie vor gültig und, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts, von besonderer Aktualität. „Arbeits-Stress“ etwa hat sich in den Industriestaaten laut einer repräsentativen Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der UNO zu einer „Jahrhundert-Epidemie“ entwickelt. Gesundheitsexperten gehen bereits 1970 davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Krankheiten stressbedingt sind (vgl. Zimbardo 19956, S. 580). Bis 1995 ist diese Zahl weiter angestiegen: zwei Drittel aller Krankheiten sind inzwischen auf Stress zurückzuführen, und die Kosten für stressbedingte Krankheitsschäden verschlingen jährlich mindestens zehn Prozent des Bruttosozialproduktes (in Deutschland etwa 60 Milliarden DM) (vgl. Huber 1995, S. 21). Stress stellt kein neues Phänomen dar, allerdings sind sich Gesundheitswissenschaftler einig, dass der Stresspegel heute höher ist als je zuvor. Die Mehrzahl der Menschen leidet unter Erschöpfung und die wenigsten können den alltäglichen Dauerstress in Beruf, Familie und Freizeit bewältigen. In dieser hektischen, technologisierten, durch Konkurrenzkampf bestimmten, konsum- und leistungsorientierten Gesellschaft begegnen heute immer mehr Menschen durch die Kraft der Entspannung unzähligen Stressoren. Zunehmend wird erkannt, dass umfassendes Stressmanagement vom persönlichen Lebensstil jedes Einzelnen abhängt und die Forderung nach einer „Kultur der Entspannung“ (Vaitl; Petermann 20002, S. 21) wird laut. In den letzten Jahrzehnten haben sich verschiedene Entspannungstechniken (meist beeinflusst durch fernöstliche Methoden) in der westlichen Welt stark verbreitet. Die Palette der Angebote in diesem Bereich ist vielfältig. Unter Rubriken wie Reiki, Die fünf Tibeter, Feldenkrais, Tai Chi, Qi Gong, Meditation, Yoga, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung (um nur einige zu nennen) sind mittlerweile eine fast unüberschaubare Menge an Kursen, Büchern und Videos auf dem Markt.

Allzu leicht sind viele Menschen versucht, diese Techniken als Humbug oder Spinnerei abzutun. Auch der in der Alltagssprache dafür gern verwendete Begriff „Esoterik“ , unter dem fast alle unorthodoxen Techniken zusammengefasst werden, die sich mit Körper, Seele und Geist auseinandersetzen, ist für die Mehrzahl der Menschen in der westlichen Welt negativ besetzt, oder hat zumindest einen unangenehmen Beigeschmack. Für meine Begriffe erstaunlich, da sich viele dieser Methoden beispielsweise in Kursangeboten der

Volkshochschulen, Krankenkassen und Fitnessstudios, in den psychiatrischen und therapeutischen Einrichtungen, in Rehabilitationszentren, teilweise sogar in den Schulen und Sonderschulen etabliert haben. Insofern scheint es von Bedeutung zu sein, zwischen Mythen und Fakten in diesem Bereich zu unterscheiden. Der Gedanke, über ausgewählte Entspannungsverfahren aufzuklären, ist einer der Gründe, warum ich diese Thematik im Rahmen einer Diplomarbeit wissenschaftlich beleuchte. Vergegenwärtigt man sich, dass beispielsweise schon vor sechs Jahren laut Unverzagt (1997) allein in Deutschland rund drei Millionen Menschen den Yoga praktizieren und damit neben einer Vielzahl von Vorteilen auf körperlicher, geistiger und seelischen Ebene auch besser mit Stress umgehen können, so fällt es schwer zu verstehen, dass sich die wissenschaftliche Forschung bisher kaum mit diesem Thema beschäftigt hat. Sachliche Aufklärung sowie fundierte empirische Studien wären hier von großem Nutzen, um Vorurteile, Irrtümer, falsche Anwendungen sowie übertriebene Erwartungen und Ängste bezüglich verschiedener Entspannungsverfahren innerhalb der Bevölkerung vorbeugen zu können. Mit dieser Arbeit möchte ich daher einen Schritt in diese Richtung machen und diskutiere, eingebettet in dem großen Rahmen Stressmanagement, folgende drei Entspannungsverfahren: die Progressive Muskelentspannung, das Autogene Training und den Yoga. Sie werden in dieser Arbeit als eine mögliche Bewältigungsmaßnahme von Stress dargestellt und in einen pädagogischen Zusammenhang gebracht. Dabei konzentriere ich mich auf den Bereich der Erwachsenbildung. Dass ich genau diese drei Entspannungsmethoden auswähle, ist einerseits mit persönlichem Interesse daran begründet und hängt andererseits mit dem Bekanntheitsgrad, der Verbreitung und damit einhergehend der wissenschaftlichen Erforschung dieser Methoden zusammen. Auf alle anderen Entspannungsverfahren einzugehen, würde zudem den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. Innerhalb der pädagogischen Diskussion von Entspannungsverfahren setze ich den Schwerpunkt auf die Erwachsenenbildung aus folgenden Gründen. Erstens besteht auch hier die Notwendigkeit der thematischen Eingrenzung. Zweitens habe ich vor, in diesem Bereich tätig zu sein, weshalb es mir aus pragmatischen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint, mich im Laufe der Anfertigung der vorliegenden Arbeit mit theoretischen Aspekten der Erwachsenenbildung auseinander zu setzen.

Ein weiterer Grund, das Thema Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress im Rahmen dieser Diplomarbeit zu behandeln, ist subjektiver Art, nämlich der persönliche Bezug zu Entspannungsverfahren. Neben verschiedenen Methoden, wie Tai Chi, Qi Gong oder Meditation, die ich mir in Kursen an der Volkshochschule, der Universität und Meditationszentren angeeignet habe, erlernte ich vor drei Jahren auch das Autogene Training. Ich habe im Jahr 2000 zwei Kurse, einen Grund- und einen Aufbaukurs, an der Volkshochschule besucht, mit dem vorrangigen Grund vorbeugend ein Verfahren zu erlernen, um die anstehenden Diplom-Prüfungen zu bewältigen. Seither praktiziere ich es täglich. Des Weiteren lerne und praktiziere ich seit zwei Jahren den Yoga und interessiere mich ferner grundsätzlich für das Thema Gesundheit, vor allem für die Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Seele, die ich als Einheit sehe. Zudem hatte ich bisher schon mehrfach die Gelegenheit, als „Entspannungslehrerin“ mit verschiedenen Zielgruppen zu arbeiten. Beispielsweise habe ich eine Klasse mit arbeitslosen ausländischen Mitbürgern zwischen 25 und 50 Jahren am BBZ im Fach Entspannung unterrichtet. Um Theorie und Praxis noch besser miteinander verbinden zu können, erscheint es mir sinnvoll meine theoretischen Kenntnisse zum Thema Stress und Entspannung im Zuge der Erstellung dieser Diplomarbeit zu vertiefen. Schließlich habe ich vor, nach Abschluss des Diplom-Pädagogik Studiums auf diesem Gebiet weitere praktische Erfahrungen zu sammeln. Anfangs als Dozentin für Entspannung und nachdem ich eine entsprechende Zusatzausbildung absolviert habe, auch als Yogalehrerin. Mit der Offenlegung des persönlichen Hintergrundes, weise ich darauf hin, dass ich eine gewisse praktische und theoretische Erfahrung diese Thematik betreffend aufweise, sie aber trotzdem aus einem neutralen, offenen und kritischen Blickwinkel heraus betrachte.

Das erste Ziel dieser Arbeit besteht in der Untersuchung der verschiedenen Aspekte des Stressgeschehens, der Auswirkung von Stress auf die Gesundheit und schließlich der ausgewählten Entspannungsverfahren als eine mögliche Maßnahme der Stressbewältigung. Dafür trage ich aus der Literatur die bisherigen Erkenntnisse zu dieser Thematik zusammen. Das zweite Ziel dieser Arbeit besteht in der pädagogischen Diskussion der ausgewählten Entspannungsverfahren. Die Frage, in welcher Form und mit welchen Zielen die vorgestellten Entspannungsverfahren speziell in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden können, gilt es zu beantworten. Die vorliegende Arbeit richtet sich an alle, sowohl Laien als auch Experten, die sich mit dem Thema Stressmanagement beschäftigen und daran interessiert sind, ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet zu vertiefen und zu erweitern.

Gesundheit

Die Begriffe Gesundheit und Krankheit sind eng verknüpft mit den Begriffen Entspannung und Stress. Stress ist wie eingangs schon erwähnt, gegenwärtig ein entscheidender Faktor, der zur Entstehung vieler Krankheiten beitragen kann. In diesem Kapitel setzte ich mich deshalb zunächst mit dem Gesundheits- und Krankheitsbegriff auseinander. Des Weiteren untersuche ich den Wandel im Gesundheits- und Krankheitsverständnis, und erörtere die aktuelle Situation diese Thematik betreffend. Schließlich stelle ich ein Gesundheitsmodell, das Modell der Salutogenese , vor.

Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsbegriff

Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe Gesundheit und Krankheit eindeutig definiert. Gesundheit lässt sich mit Wohlbefinden und Abwesenheit von Symptomen beschreiben. Mit Krankheit hingegen werden Beschwerden, Schmerzen und Einschränkungen verbunden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich die Begriffe Gesundheit und Krankheit unterschiedlich definiert sein können. Für manche ist Gesundheit gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Glück, andere verstehen darunter das Freisein von körperlichen Beschwerden und wieder andere verstehen darunter die Fähigkeit des Organismus, mit Belastungen fertig zu werden. Diese subjektiven Vorstellungen entwickeln sich in der Sozialisation jedes einzelnen und in einem spezifischen gesellschaftlichen Kontext. Die Wahrnehmung körperlicher Beeinträchtigungen wird durch die soziale und individuelle Einschätzung beeinflusst. Dieser Einschätzungsprozess ist zwar auch abhängig von der Schwere der Symptome, aber die Wahrnehmung von persönlichen und sozialen Ressourcen hat dennoch entscheidenden Einfluss auf die subjektive Befindlichkeit und auf das gesundheitsbezogene Verhalten einer Person (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15).

Ansätze zur Definition von Gesundheit

Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen zur Definition von Gesundheit und Krankheit, mit dem gemeinsamen Problem der klaren Grenzziehung zwischen dem, was noch als gesund, und dem, was schon als krank zu bezeichnen ist. Sie orientieren sich an unterschiedlichen Gesundheitsnormen. Die jeweiligen Definitionen haben einen Einfluss darauf, welche Mittel als angemessen und notwendig für die Wiederherstellung, für den Erhalt und die Förderung von Gesundheit angesehen werden. Zudem entscheiden sie darüber, welche Einflussmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten für die Krankheitsentstehung und Heilung einer Person zugeschrieben werden können oder sollen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15). Bereits die Wortstämme von Gesundheit und Krankheit geben entscheidende Hinweise zu möglichen Definitionsansätzen. Das deutsche Wort gesund kommt etymologisch vom germanischen „swend(i)a“ bzw. „(ga)sundia“, was so viel bedeutet wie stark, kräftig und geschwind (vgl. Haug 1991, S. 21). Das englische Wort „health“ (altenglisch: „hale“) hat ebenso wie das deutsche Wort „heil“ den Bedeutungsgehalt von ganz. Ein interessanter Hinweis der Alltagssprache scheint auch, dass im Englischen der Gegenpol zu Krankheit („dis-ease“) durch den Begriff „ease“ markiert wird, was sich annähernd mit Sorglosigkeit, Leichtigkeit und Behaglichkeit übersetzen lässt (vgl. Faltermaier 1994, S. 55).

Eine Idealnorm von Gesundheit bezeichnet einen Zustand von Vollkommenheit, den zu erreichen wünschenswert oder wertvoll ist. Mit ihrer Definition von Gesundheit als „Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit“ (zitiert nach Faltermaier 1994, S. 56) hat die World Health Organisation (WHO) 1948 eine Idealnorm gesetzt. Allerdings wird diese Definition hinsichtlich ihrer Realitätsferne kritisiert, da „absolute Zustände nicht zu erreichen sind“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15). Positiv zu bewerten ist meiner Meinung nach, dass diese Definition den Menschen in seiner Ganzheit anspricht, als Einheit von Körper und Psyche, aber auch als System, das nach außen offen ist, und in Interaktion mit der Umwelt Gesundheit schafft.

Die statistische Norm von Gesundheit wird durch Auftretenswahrscheinlichkeiten einer Eigenschaft des Organismus bestimmt. Was auf die Mehrzahl der Menschen zutrifft, wird als gesund definiert. Abweichungen von diesen Durchschnittswerten sind dagegen als krank zu bezeichnen. Für die Einordnung einer Person als krank oder gesund sind also die Bezugspopulation (Referenzgruppe, zum Beispiel nach Alter und Geschlecht) und die festgelegten Grenzwerte relevant (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15f.). Als system-funktionalistische Norm orientiert sich Gesundheit daran, ob eine Person in der Lage ist, die durch ihre sozialen Rollen gegebenen Aufgaben zu erfüllen. So definiert der Soziologe Talcott Parsons in den 1960ern Gesundheit als „Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist“ (Schiffer 2001, S. 39). Krankheit wird in diesem Zusammenhang als Form abweichenden Verhaltens verstanden, da die Unfähigkeit zur Rollenerfüllung das Fortbestehen eines sozialen Systems gefährdet (vgl. Faltermaier 1994, S. 29). Gesundheit als Leistung wird am unverblümtesten im Nationalsozialismus propagiert. Gesundheit wird zur Pflicht an der „Volksgemeinschaft“, Krankheit gilt als Verweigerung, und derjenige, dessen Arbeitskraft sich nicht wiederherstellen lässt, wird als unwert ausgegliedert (vgl. Schiffer 2001, S. 39).

Innerhalb des medizinischen Systems sind die Definitionen von Gesundheit in der Regel Negativbestimmungen, das heißt Gesundheit wird als Abwesenheit oder Freisein von Krankheiten beschrieben. Beim Vorhandensein von Beschwerden oder Symptomen wird eine Person als krank eingestuft. Dieses Begriffsverständnis der Experten, der Ärzte und Therapeuten trifft auf die Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sogenannter Laien, der Patienten. Diese rein biomedizinische Betrachtungsweise vernachlässigt wichtige Dimensionen des Befindens, wie z.B. Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Personen mit physischen Schädigungen können sich unter psychischen Gesichtspunkten als gesund bezeichnen, wenn sie sich trotz der Erkrankung beispielsweise ihre Genuss- und Leistungsfähigkeit erhalten können (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 16). Gesundheit ist also kein eindeutig definierbares Konstrukt; sie ist kaum fassbar und nur schwer zu beschreiben. Heute besteht in den Sozialwissenschaften und der Medizin Einigkeit darüber, dass Gesundheit mehrdimensional betrachtet werden muss. Neben körperlichem Wohlbefinden (z.B. positives Körpergefühl, Fehlen von Beschwerden und Krankheitsanzeichen) und psychischem Wohlbefinden (z.B. Freude, Glück, Lebenszufriedenheit) gehören auch Leistungsfähigkeit, Selbstverwirklichung und Sinnfindung dazu. Gesundheit hängt ab vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung und dem Umgang mit Belastungen, von Risiken und Gefährdungen durch die soziale und ökologische Umwelt sowie vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung, Erschließung und Inanspruchnahme von Ressourcen. Die sozialwissenschaftlichen Definitionsversuche des Phänomens Gesundheit zeichnen sich dabei durch eine Komplexität aus, die historisch betrachtet als Neu zu bezeichnen ist (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15f.).

Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit stelle ich im folgenden eine entsprechende Konzeption von Gesundheit vor. Dabei schließe ich mich Faltermaier (1994) an, der auf Basis der einschlägigen Literatur einige Bestimmungsstücke von Gesundheit zusammengestellt hat. Gesundheit bedeutet demnach zunächst einen bestimmten körperlichen und psychischen Zustand des Individuums, der vom Subjekt erlebbar ist. Diese bestimmte Befindlichkeit (eine Art Wohlbefinden) impliziert eine relative Freiheit von Beschwerden, Beeinträchtigungen und Krankheit. Das Erleben von Gesundheit setzt in jedem Fall die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion einer Person voraus. Gesundheit bedeutet somit ein bestimmtes Verhältnis einer Person zu ihrem Körper und zu ihrer Psyche und ist insofern Teil der Identität einer Person. Gesundheit ist kein statischer Zustand, sondern in permanenter Veränderung, ist also ein Prozess, der immer wieder hergestellt werden muss, da sich das Individuum in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt ständig verändert. Daher setzt Gesundheit ein transaktionales Verständnis der Person-Umwelt-Interaktion voraus. Eine Person muss auf Anforderungen ihrer sozialen und ökologischen Umwelt reagieren und wirkt umgekehrt durch ihre Handlungen auf die Umgebung ein, gestaltet Beziehungen und die materielle Umwelt. Dadurch verändern sich die Person und ihre Umwelt.

Systemtheoretisch betrachtet ist die Person ein offenes System, das sich, wenn es gesund ist, in einem dynamischen Gleichgewicht befindet. Die Bedeutung der Gesundheit liegt darin, dass sie Voraussetzung für Lebensaktivitäten ist, auch dafür, sich im Leben zu verwirklichen: sie stellt demnach ein gewisses Potential dar, Ressourcen zu besitzen und mobilisieren zu können, um zu handeln. Gesundheit meint in diesem Sinne Handlungsfähigkeit, die gleichzeitig Leistungs- und Erlebnisfähigkeit umfasst. Was eine Person als ausreichendes Potential versteht und dann für sich als Gesundheit definiert, hängt von ihrer persönlichen Norm ab, die in vielfältiger Weise von sozialen Normen beeinflusst wird. Obwohl Gesundheit also immer eine Norm impliziert, muss ein Begriff von Gesundheit genügend offen bleiben, um auch Wachstums- und Entwicklungsprozesse einer Person erfassen zu können. Wenn Gesundheit immer im Wandel ist und immer wieder hergestellt wird, dann bedeutet das lebensgeschichtlich einen Entwicklungsprozess und in sozialer Hinsicht eine Sozialisation von Gesundheit. Gesundheit ist zwar zunächst ein Phänomen, das sich am Individuum bemerkbar macht, aber ohne den sozialen Kontext nicht verständlich ist. Wie eine Person mit ihrer sozialen Umwelt interagiert und dabei ihr dynamisches Gleichgewicht erhält ist ebenso wesentlich ein sozialer Prozess wie die Entwicklung ihres Potentials und ihrer Ressourcen. Gesundheit muss daher immer auch als soziale Kategorie verstanden werden (vgl. Faltermaier 1994, S. 57f.).

Glück und Wohlbefinden

Das Streben nach Glück und Wohlbefinden ist ein zentrales Anliegen des Menschen: „jeder Mensch möchte gern möglichst umfassend und möglichst immer glücklich sein und sich wohlfühlen“ (Abele; Becker 1991, S. 9). Da beide Begriffe eng mit dem Begriff der Gesundheit einer Person verbunden sind, schenke ich ihnen an dieser Stelle Beachtung.

Glück ist ein „komplexes Gebilde aus verschiedensten Emotionen, Einstellungen und Erfahrungen“ (Boeser; Schörner; Wolters 20022, S. 126). Das erschwert eine einheitliche wissenschaftliche Definition. Grundsätzlich wird zwischen einem aktuellem und einem habituellem Glückszustand unterschieden. Beispiele zur Komponente des aktuellen Glückserleben sind aus emotions- und gesundheitspsychologischer Sicht: Freude, sinnliche Erfahrungen und schöpferische Momente (vgl. ebd.). Aus persönlichkeitspsychologischer Sicht wird Glück als „ein harmonisches Zusammenwirken aller Gefühle einer ‚runden’ Persönlichkeit“ (ebd.) definiert. Damit ist gemeint, dass sich eine Person im Gleichgewicht befindet oder gesund ist. Nach meinem Begriff handelt es sich dabei um ein überdauerndes Gefühl, und kann insofern auch als habituelles Glück bezeichnet werden. Eine Möglichkeit diesen als „glückliche Befindlichkeit“ (ebd., S. 128) bezeichneten Zustand zu beeinflussen, ist „auf seine Gesundheit [zu] achten“ (ebd.; Anpassung: E. K.).

Wohlbefinden wird in der Fachliteratur nicht einheitlich und häufig ohne Bemühung um definitorische Präzision verwendet. In diesem Zusammenhang schlagen Abele; Becker (1991) vor, zwischen habituellem und aktuellem Wohlbefinden zu unterscheiden. Diese Einteilung wird kombiniert mit psychischem und physischem Wohlbefinden, woraus sich die in Abb.1. dargestellte Struktur des Wohlbefindens ergibt. Es handelt sich dabei um eine im thematischen Zusammenhang verkürzte Form, deren wesentliche Elemente ich nachfolgend beschreibe.

Abele; Becker (1991) definieren aktuelles Wohlbefinden als „Oberbegriff zur Charakterisierung des momentanen Erlebens einer Person, der positiv getönte Gefühle, Stimmungen und körperliche Empfindungen sowie das Fehlen von Beschwerden umfasst“ (S. 13). Bei habituellem Wohlbefinden handelt es sich um „Aussagen über das für eine Person typische Wohlbefinden, d.h. um Urteile über aggregierte emotionale Erfahrungen“ (ebd. S. 15). Durch den Begriff Urteile soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich dabei um ein Ergebnis kognitiver Prozesse handelt (vgl. ebd.). Die Gesundheitsdefinition der WHO beschreibt Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens. Damit lässt sich Gesundheit zu der Kategorie des habituellen Wohlbefindens einordnen.

Psychisches Wohlbefinden ist unter anderem durch eine positive Stimmung gekennzeichnet. In Verbindung mit einem niedrigen Erregungszustand wird sie als Gelassenheit und als Entspannung (relaxation) bezeichnet (vgl. Abele; Becker 1991, S. 30f.). Physisches Wohlbefinden ist unter anderem durch positive körperliche Empfindungen gekennzeichnet, wie zB. der „Entspanntheit“ (ebd., S. 73). Anhand dieses Modells lassen sich meiner Meinung nach Entspannungsverfahren dem Begriff der Gesundheit zuordnen. Entspannungsverfahren wirken sich auf das psychische und körperliche Wohlbefinden bzw. die Gesundheit einer Person aus. Dabei tragen sie sowohl zu einem momentanen wie auch zu einem überdauernden Wohlbefinden der Person bei.

Gesundheit im Wandel der Zeit

Das Verständnis von Gesundheit und Krankheit unterliegt einem ständigem Wandel. Es ist geprägt von kulturellen und historischen Einflüssen, wie zum Beispiel Fortschritten in der Medizin, Umweltbelastungen oder Veränderungen des Lebensraumes und der Lebensweise. Bereits in der griechischen Antike beschäftigen sich Philosophen wie Plato, Aristoteles und Hippokrates mit der Gesundheit und deren Erhaltung. Gesundheit wird als das „höchste Gut“ (Haug 1991, S. 81) betrachtet. Exemplarisch beschreibe ich die Lehre von der Diaita (Regelung zur Lebensordnung) als Teil bedeutender gesundheitspädagogischer Werke und Fragmente (5./4.Jh. v.Chr.). Sie umfasst die gesamte Lebensweise des Menschen mit Regeln zur gesunden Lebensführung und basiert auf der Auffassung, jeder einzelne könne seine Gesundheit durch entsprechende Lebensführung erhalten. Die praktischen Anleitungen der sogenannten Diätik schließen alle Lebensbereiche ein und geben sehr konkrete Anweisungen zu Ernährung, Bewegung, Entspannung und Körperpflege. Insgesamt kann als Fundament dieser diätetischen Ausführungen die Erziehung zur Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung hinsichtlich psychophysischer Veränderungen betrachtet werden. Diese soll dem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, schon bei geringfügigen Störungen rechtzeitig eingreifen zu können, um den Schaden zu minimieren. Durch Selbstdisziplin, Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung wird der Mensch also fähig, sich seine Gesundheit zu bewahren. Der Anschein von Aufgeklärtheit und Mündigkeit wird jedoch relativiert, wenn man sich bewusst macht, dass dies ein Privileg einer kleinen männlichen Oberschicht und nicht für die breite Volksschicht gedacht war. Diese Ideen bilden dennoch die Basis der heutigen Hygiene und Medizin und stellen eine bestimmende Kraft für die Entwicklung europäischer Gesundheitsbildung dar (vgl. Haug 1991, S. 60ff.).

Eine ganz andere Sichtweise dominiert in der christlichen Gesundheitsbildung bis ins Mittelalter (ca. 6.-15.Jh.) hinein. Im Mittelpunkt steht hier das Erreichen des Seelenheils im Jenseits. Gesundheit und Krankheit werden „als göttliche Fügung verstanden, als Schicksal, gegen das der Mensch wenig machen kann, außer gottgefällig zu leben. Krankheit [wird] entsprechend als Strafe Gottes erlebt, als Buße für ein sündhaftes Leben, als Mahnung zur Rückbesinnung auf Gott“ (Faltermaier 1994, S. 69; Anpassung: E. K.). Man glaubt nicht daran, Gesundheit bzw. Krankheit beeinflussen zu können, da alles in „Gottes Hand“ liegt. Gesundheitsbildung beschränkt sich deshalb, wie es in der Regula von Benedikt von Nursia (um 430) heißt, darauf „den ohnehin schon zur Entfaltung drängenden Seelenkräften den ‚rechten Weg’ [zu] eröffnen“ (zitiert nach Haug 1991, S. 96; Anpassung: E. K.). Oder wie es Meister Eckhart (1260-1327) als „die vornehmste Aufgabe“ ansieht, die „Rückwendung der Seele zu Gott“ zu fördern, „damit der Mensch wieder zu einem Bild Gottes werde“ (ebd., S. 96). Die Bedeutung der körperlichen Gesundheit tritt also zugunsten des Strebens nach dem Seelenheil in den Hintergrund.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Geschichte der abendländischen Kultur auch „eine Geschichte der Leibfeindlichkeit“ darstellt, wobei insbesondere christliche Theoretiker predigen, dass die „Erlösung der Seele [...] nur für den zu erreichen [sei], der seinen Leib missachte“ (Kriegisch; Zittlau 19972, S. 182; Anpassung: E. K.). Der Körper einer Person mit seinen Bedürfnissen gilt als völlig unabhängig von deren Psyche.

Im Zeitalter der Aufklärung (17./18.Jh.) vollzieht sich eine Ablösung vom religiösen Weltbild und der Ständeordnung. Sie wird ausgelöst durch Fortschritte in den Naturwissenschaften und der Astronomie sowie durch aufklärerische Gedanken. Die objektive Ordnung, die noch bei dem Arzt, Naturphilosophen und Forscher Paracelsus (1493-1541) und bei Comenius (1592-1670) vorzufinden ist, weicht endgültig der subjektiven Ordnung des Individuums. „Es ist nicht mehr Gott, der Schöpfer, sondern das Individuum, das die Dinge in seiner Umgebung subjektiv ordnet“ (Haug 1991, S. 111). Gedanken wie beispielsweise von John Locke (1632-1704), der menschliche Geist sei von Geburt an eine „tabula rasa“ (leere Tafel), oder Kant (1724-1804), der Mensch könne sich aus „seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ befreien, stärken den Glauben an die Vernunft und die Allmacht der Erziehung. Damit nehmen sie aber auch das Volk selbst in die Verantwortung. Darüber hinaus hat Rousseaus Erziehungsroman „Emile“ (1762) weit über seine Epoche hinaus großen Einfluss.

„Sein Glaubensbekenntnis für die Natur’ und gegen die Unnatur’, die Kultur, gibt all denjenigen Kraft und Auftrieb, die auch Gesundheit als Folge und Konsequenz, natürlicher Erziehung und Entwicklung’ betrachten“ (Haug 1991, S. 115). Dieser Perspektivenwechsel hat entscheidenden Einfluss auf das allgemeine Gesundheitsverständnis. Gesundheit und Gesundheitsbildung wird zur Gemeinschaftsaufgabe der Gesellschaft erhoben. Die aus der Antike stammende Diätik wird von aufklärerischen Ärzten wie Hufeland, Tissot oder Triller wieder aufgegriffen und ein grundlegendes Gesundheitsprogramm erstellt (vgl. Faltermaier 1994). Osterhausen formuliert es in seinem zweibändigen Werk „Über medicinische Aufklärung“ (1798) wie folgt: „medicinische Aufklärung’ ist nichts anderes als der Ausgang eines Menschen aus seiner Unmündigkeit in Sachen, welche sein physisches Wohl betreffen’, sie ist die Verdrängung des Aberglaubens und der Vorurtheile in medicinischen Dingen und in Sachen, welche auf die Gesundheit des Menschen Einfluß haben’“ (zitiert nach Haug, 1991, S. 117). Adressat ist eine breite Bürgerschicht, die zu einer bewussteren Lebensführung und Mäßigung zum Beispiel bezüglich der Ernährung, Bekleidung, oder Konsum von Kaffee, Tabak und Alkohol, ermahnt wird. Der emanzipierte und mündige Bürger ist für seine Gesundheit, zuzüglich der „richtigen Benutzung der Ärzte“ (Faltermaier 1994, S. 71), selbst verantwortlich.

Mit Einsetzen der Industrialisierung (Mitte 19.Jh.) und ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen vollzieht sich ein neuerlicher Wandel. „Die Entdeckung der Zelle und der Mikroorganismen, als die damals bekannten kleinsten Grundbestandteile des Lebens, führen zu einer Revolutionierung des Gesundheitsverständnisses:

Gesundheit und Krankheit werden mehr und mehr als technisch-mechanische vom Individuum loslösbare Probleme betrachtet, die unter Anwendung von physikalisch-chemischen Verfahren beinflußt werden können“ (Haug 1991, S. 127). Aufgrund der Fortschritte in der experimentellen Forschung (z.B. Physiologie, Chemie, Pathologie) tritt die medizinische Kontrolle durch Experten, an Stelle der Selbstdiagnose, Selbstheilung und gesundheitlichen Selbstbestimmung des Laien. „Der unmündige Patient (patiens - leiden, erdulden, ertragen) ist geboren“ (ebd., S. 127). Aus dieser Entwicklung heraus entsteht das biomedizinische Krankheitsmodell (s.2.4.2).

Vom gesundheitserzieherischen Blickwinkel aus gesehen führt dies einerseits zu einer verstärkten Ausbildung naturwissenschaftlich geschulter Spezialisten und andererseits zur Hygieneerziehung, die zum Beispiel an den Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt wird (vgl. Haug 1991, S. 130f.). Dieser meistens im Rahmen der Biologie abgehaltene Hygieneunterricht vermittelt „welche biochemischen Einzelveränderungen im Körper vor sich gehen, welche Stoffe die Organe bei ihrer Tätigkeit umsetzen, welche Bakterien und Mikroorganismen bei den ‚Volksseuchen’ auftreten u.s.w.“ (ebd., S. 131). Gesundheitsbildung beschränkt sich somit weitgehend auf medizinische Sachaufklärung und nicht mehr auf die Vermittlung einer selbstverantwortlichen gesundheitsbewussten Lebensführung.

Parallel zu diesem Gesundheitsverständnis bilden sich auch alternative Positionen heraus, die dem ganzen Menschen und seinem Verhältnis zur Natur größere Bedeutung beimessen. Genannt seien hier der Theologe Sebastian Kneipp (1821-1897) als bekanntester Vertreter der Naturheilverfahren und die deutsche Jugendbewegung als Teil der pädagogischen Reformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie haben jedoch nur punktuellen Einfluss auf die Gesundheitsbildung bzw. das Gesundheitsverständnis dieser Zeit, die gesamtgesellschaftlich gesehen durch das biomedizinische Krankheitsmodell dominiert wird (vgl. Haug 1991, S. 124ff.).

In der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) wird die Gesundheitserziehung bzw. -bildung für ideologische Zwecke missbraucht. Über das pädagogische Mittel der Massenerziehung wird die individuelle Gesundheit auf die Körperebene reduziert. Gesundheitspolitisches Ziel ist vor allem durch sportliche „Ertüchtigung“ „gesunde arische Soldaten“ und „gebärfreudige Mütter“ für die nahe Zukunft heranzuziehen. Die Ideologie der Reinheit der „Herrenrasse“ dient als machtfaktisches Instrument und zur Verfestigung des NS-Regimes. Für Behinderte und schwer chronisch kranke Menschen ist in diesem System, das vom Auslese- und Zuchtgedanken geprägt ist, kein Platz, weshalb viele in sogenannten „Euthanasieprogrammen“ von ihrem „unwerten Leben“ befreit werden (vgl. ebd., S. 151ff.). Dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte wird als bedeutsam angesehen, darf jedoch nicht verallgemeinernd für die Entwicklung des Gesundheitsverständnisses und der Gesundheitserziehung herangezogen werden, sondern muss vor dem Hintergrund eines diktatorisch-ideologischen Regimes getrennt betrachtet werden.

Nach dem zweiten Weltkrieg wird an die Entwicklungen vor 1933 anknüpft. Das medizinische Krankheitsmodell steht erneut hoch im Kurs. Die Schreckgespenster der vorangegangenen Jahrhunderte, wie Pest, Pocken, Cholera, Gelbfieber und Typhus werden in den Industrieländern weitgehend ausgerottet. Dafür bestimmen nach und nach neue Krankheiten, sogenannte Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck, Schlafstörungen, Herzkrankheiten, Magengeschwüre, Depressionen und Krebs das Alltagsleben. Sie sind das Produkt einer materialistisch eingestellten Leistungs- und Konsumgesellschaft, meist ausgelöst durch Dauerstress und eine krankmachende Lebensweise. Somit sieht sich die kurative (heilende) Medizin immer mehr chronisch-degenerativen Krankheiten gegenüber, deren Symptome sie zwar behandeln, aber in ihren Ursachen nicht besiegen kann. Im Jahre 1948 stellt sich die WHO mit ihrer positiven Definition von Gesundheit, gegen das weiterhin dominierende Krankheitsmodell. Im Anschluss daran (etwa seit 1950) beschäftigt sich vor allem die nordamerikanische wissenschaftliche Literatur verstärkt mit dem Thema Gesundheitserziehung (health education) bzw. Gesundheitsförderung (health promotion), was aber ebenso wie die WHO-Definition keinen wesentlichen Einfluss auf die Vormachtstellung der kurativen Medizin hat. Erst 1978 leitet die Konferenz der WHO von Alma Ata mit dem „Primary Health Care Konzept“ eine erste Umorientierung in der Gesundheitspolitik ein. Dieses Konzept findet später in der Ottawa-Charta von 1986 und dem „Health Promotion Ansatz“ seine Fortsetzung (vgl. Faltermaier, 1994, S. 58ff.).

Gesundheit – ein aktuelles Thema

Der Wandel im Denken über Gesundheit und Krankheit, der sich unter den Experten erst abzeichnet, hinkt den Veränderungen des Gesundheitsbewusstseins von Laien bereits hinterher. Das Wissen des Laien über Gesundheit und ihre Risikofaktoren sowie der Stellenwert der Gesundheit ist in der Gesellschaft enorm gestiegen. „Die aktuelle Karriere des Gesundheitsbegriffs verweist darauf, daß das Gesundheitsmotiv heute ein relevantes gesellschaftliches Problem geworden ist und ernst genommen wird. Die Menschen kümmern sich heute mehr um ihre Gesundheit und ihren Körper und überlassen sie nicht mehr ausschließlich den ärztlichen Experten“ (Faltermaier 1994, S. 12). Ein Beispiel dafür ist das starke Aufkommen von Selbsthilfegruppen, die nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland entstehen und seit 1970 bis heute ungebrochen boomen. Ein weiteres Beispiel ist die Renaissance alternativer Heilmethoden (z.B. Akupunktur) und die verstärkte Inanspruchnahme traditioneller Naturheilkräuter.

Nach Faltermaier (1994) spricht außerdem einiges dafür, dass sich „gegenwärtig [...] ein tiefgreifender Wandel in der Konzeption des Körpers vollzieht: Die funktionalistische Vorstellung vom Körper als Instrument und als Voraussetzung der eigenen Leistungsfähigkeit, der nicht wahrgenommen wird, solange er ‚störungsfrei läuft’ [...], wird überlagert und teilweise abgelöst von einem bewussteren Verständnis vom und Verhältnis zum Körper“ (S. 12; Auslassungen: E. K.).

Daneben hat die freie Marktwirtschaft diesen Trend zu mehr Selbstbestimmung und Körperbewusstsein schnell erkannt. In der Bundesrepublik wird mit Gesundheit geworben, der „Körper-Kult“ (Faltermaier 1994, S. 12), als übersteigerte Form dieses neuen Körperbewusstseins wird geschürt. Zahlreiche Zeitschriften, die sich mit entsprechenden Themen auseinandersetzen (beispielsweise „Fit For Fun“ oder „Men’s Health“) sind ein deutlicher Beleg dafür. Der freie Markt macht große Gewinne, zum Beispiel mit „biologisch wertvollen“ Lebensmitteln, mit Fitness- bis hin zu Selbsterfahrungskursen und besonders mit einem facettenreichen Freizeitsportangebot.

Der Kölner Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Informationstechnologie Leo Nefiodow prophezeit, dass Gesundheit, verstanden als ein „Streben nach einer ganzheitlich verstandenen Gesundheit“ (Schwab 1997, S. 29), die entscheidende Wachstumsbranche des 21. Jahrhunderts, sein wird. Die von Dauerkrisen geplagten Gesellschaften des Westens müssten gleichsam an Leib und Seele gesunden: nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial. Dies schaffe einen ganz neuen Aspekt von Gesundheit. Das Geschäft mit der Gesundheit lasse sich somit als Motor der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert verstehen, womit Heilung selbst zu einer ökonomischen Macht werden würde. Komplexe Beziehungsfelder (soziale, gesundheitliche und psychische) rückten in den Vordergrund. Während in der Industriegesellschaft vor allem materielle Produkte nachgefragt wurden, gehe es jetzt im wesentlichen um immaterielle Güter wie z.B. Dienstleistungen, Pflege und Betreuung. Erstmals in der Geschichte scheinen Wirtschaftswachstum und Strukturwandel nicht mehr primär von Rohstoffen, Maschinen und deren Anwendungen abhängig, sondern von „Fortschritten im Menschlichen“ (ebd.). Solche Fortschritte bedeuteten unter anderem die „Sicherung einer guten psychosomatischen Gesundheit oder eine bessere Wechselwirkung zwischen Körper, Seele und Geist“ (Schwab 1997, S. 30). Ob der Wirtschafts-Visionär tatsächlich als einer der „angesehensten Vordenker der Informationsgesellschaft“ (ebd., S. 30) gelten kann, wird die Zeit beweisen. Eine „Megabranche Gesundheit“ (ebd. S. 21) als Motor der Weltwirtschaft wäre aber nicht nur der Ökonomie hochwillkommen, sie würde zudem jedem einzelnen in diesem Jahrtausend gut tun. Für Nefiodow lassen sich durch eine Verbesserung der psychosozialen Gesundheit nicht nur destruktive und produktionshinderliche Verhaltensweisen vermeiden, sondern auch kreative und produktive Potentiale des Menschen mobilisieren. Und tatsächlich klingt sein Argument plausibel, dass durch eine „bessere Beherrschung psychischer Phänomene“ riesige Einsparungen erreicht und jene Ressourcen freigesetzt werden könnten, die zur Erschließung neuer Märkte notwendig wären. Mit nur 5% weniger „psychosoziale Destruktivität“ (ebd. 29), beispielsweise in Form von psychischen Störungen, Gewalttätigkeit oder Drogen könnten mehrere hundert Milliarden US-Dollar eingespart werden und einen Konjunkturschub auslösen, der Millionen neue Arbeitsplätze schaffen würde. Nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation gilt nämlich gegenwärtig bereits jeder siebte US-Amerikaner, wahrscheinlich jeder siebte Bürger der Welt als psychisch krank (vgl. Schwab 1997, S. 29f.). Im „Megamarkt Gesundheit“ haben alle entwickelten Nationen eine Chance. Sehr günstig sind die Ausgangsbedingungen aber für Europäer: in allen gesundheitsorientierten Branchen ist die europäische Wirtschaft führend, die Nachfrage liegt auf hohem Niveau und es besteht eine moderne und ausbaufähige Gesundheitsinfrastruktur (vgl. Schwab 1997, S. 21ff.).

Ein weiterer aktueller Trend die Gesundheit betreffend, fällt unter das Stichwort Wellness , von Tenzer (2003) auch als das „Widerstandsprogramm gegen den Alltagsstress“ (S. 20) bezeichnet. Es sei ein „geeignetes Mittel um sich körperlich und seelisch widerstandsfähiger“ (ebd., S. 20) zu machen. Der Begriff Wellness ist viel älter, als angesichts des Booms in diesem Bereich zu vermuten ist: „er taucht schon 1654 in einem englischen Lexikon auf und meint dort so viel wie Wohlbefinden und gute Gesundheit“ (ebd.). Populär wird der Ausdruck in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts durch den Arzt Halbert L. Dunn, der ihn zum Schlagwort einer neuen Gesundheitsbewegung macht. Er bezeichnet seine Gesundheitsphilosophie als „High Level Wellness“ (Tenzer 2003, S. 22) und meint damit einen eigenverantwortlichen Lebensstil, der die Gesundheit optimal fördern soll. Der Wellnessbegriff schlägt seit 1970 in Deutschland Wurzeln. Laut einer repräsentativen Befragung von Frauen, kennen gegenwärtig 82% den Begriff (vgl. Tenzer 2003, S. 22). Dies ist nicht weiter verwunderlich, da Wellness ein Modethema für Frauenzeitschriften und Werbestrategien ist. Die Umsätze in dieser Branche steigen, da Wellnessangebote, wie z.B. der Yoga, verstärkt wahrgenommen werden.

„Der moderne Kopfmensch besinnt sich nun auf dieses alte Wissen, denn er hat Nachholbedarf. Sein verspannter Muskelapparat erinnert ihn täglich daran, dass ihm Bewegung fehlt, Stress nagt an den Nerven, Fehlhaltungen schmerzen, Speckröllchen wachsen. Wellness ist gefragt, weil vielen Menschen Körpergefühl und Sinnlichkeit abhanden gekommen sind“ (ebd., S. 20). Wellness steht laut einer Studie der Heidelberger Gesellschaft für Innovative Marktforschung unter anderem für Entspannung und Stressbewältigung und kommt der Sehnsucht nach einer Balance von Körper, Geist und Seele entgegen. Dabei gehe es um „Ziele wie Stressverarbeitung, erlebte Selbstwirksamkeit, Vitalität, Genussfähigkeit sowie ein positives Selbstkonzept“ (vgl. Tenzer 2003, S. 22). Es ist außerdem ein Mittel für das Selbstmanagement, da Wellness gleichzeitig „als Therapieersatz Kraft, Lebensfreude, ein gutes Körpergefühl, sinnstiftend und identitätsfördernd“ (ebd.) sei. Es handelt sich um „eine aktive selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge, die Ressourcen für ein erfolgreiches und erfülltes Leben sicherstellt“ (ebd.). In diesem Sinn soll Wellness neben Entspannung auch die Leistungsfähigkeit fördern. Auch in diesem Bereich zeichnet sich laut Tenzer (2003) ein „Megatrend“ (S. 23) ab, der viele Bereiche der Wirtschaft zurücklässt. Der Soziologe Matthias Horx, bringt damit vor allem drei große gesamtgesellschaftliche Trends in Verbindung: die Individualisierung, die Notwendigkeit einer eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge und moderne Arbeitsformen. Das Individuum sei gefordert, sich seelisch und körperlich fit zu halten: „wenn es [...] viel leistet, soll es sich [...] aktiv und eigenverantwortlich um seine Regeneration kümmern“ (ebd.; Auslassungen: E. K.). Damit sichert Wellness die persönlichen Ressourcen und somit auch die Zukunftsfähigkeit und bedeutet letztlich „Pflege des immer wichtiger werdenden Humankapitals“ (ebd.). Demnach bildet Wellness und damit auch Entspannungsverfahren sowohl psychisches als auch physisches Kapital, was nach Tenzer vergleichbar mit dem „lebenslangen Lernen“ ist (ebd.).

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Verantwortung für Gesundheit von der rein medizinischen Versorgung durch gesamtgesellschaftliche und politische Aspekte erweitert und sich das selbstbestimmte Gesundheitshandeln einer Person gestärkt hat. Damit hängt allerdings auch ein gesunkenes Vertrauen in die Ärzteschaft zusammen, was zur Folge haben kann, dass der Arztbesuch im Krankheitsfall zu lange hinausgezögert und so die Krankheit erst dann zu einem ernsten Gesundheitsrisiko wird. Die „Gefahr einer Individualisierung der Verantwortung“ (Faltermaier 1994, S. 72) sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Auch die angesprochene freie Marktwirtschaft bringt Probleme für den Einzelnen mit sich. Sie läuft Gefahr, Gesundheit zur „Ware“ verkommen zu lassen. Denn durch Überangebote und Halbwahrheiten werden Orientierungsprobleme geschaffen, die zu unbewusst gesundheitsschädigendem Handeln führen können. So stellt beispielsweise die „Freizeitindustrie“ (Hurrelmann 1990, S. 176) unzählige Angebote für eine Person bereit. Damit kann Freizeitspaß leicht zu krankmachendem Freizeitstress umschlagen. Außerdem wird z.B. mit einer entspannenden Wirkung von Alkoholtrinken oder Zigarettenrauchen geworben. Beides ist erwiesenermaßen gesundheitsschädlich (vgl. Corazza et al. 2001) und versetzt den Körper in einen Stresszustand, selbst wenn sich eine Person dabei entspannt fühlt. In diesem Sinne bieten sich meiner Meinung nach Entspannungsverfahren, richtig und kontrolliert angewendet, als eine sinnvolle und zugleich angenehme Freizeitbeschäftigung an, und stellen gleichzeitig eine gesundheitserhaltende Maßnahme dar.

Das Modell der Salutogenese-eine Theorie der Gesundheit

Das Thema Salutogenese hat in jüngerer Zeit in den Sozialwissenschaften und in der Medizin, vor allem in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung, viel Aufmerksamkeit erfahren. Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) hat dieses Konzept in die gesundheitswissenschaftliche und gesundheitspolitische Diskussion eingebracht. Er kritisiert eine rein pathologisch-kurative Betrachtungsweise und stellt ihr eine salutogenetische Perspektive gegenüber. Die Frage, warum Menschen gesund bleiben, soll Vorrang vor der Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren bekommen. Dementsprechend fragt die salutogenetische Perspektive primär nach den Bedingungen von Gesundheit und nach den Faktoren, welche die Gesundheit schützen und zur Unverletzlichkeit beitragen. Die Frage nach den Wirkfaktoren für die Erhaltung von Gesundheit steht dabei im Mittelpunkt. Teilweise ist bereits die Rede von einem Paradigmenwechsel: „von einem krankheitszentrierten Modell der Pathogenese hin zu einem gesundheitsbezogenen, ressourcenorientierten und präventiv ansetzenden Modell der Salutogenese“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20017, S. 9).

Bevor ich das Konzept der Salutogenese näher darstelle, beschreibe ich zunächst dessen Entstehungshintergrund und Kontext. Das Modell der Salutogenese und Antonvskys Thesen sind nur zu verstehen, wenn man sie vor dem Hintergrund der Entwicklungen und Strömungen in der Gesundheitsversorgung und in den Gesundheitswissenschaften der letzten fünfzig Jahre interpretiert. Dazu beschreibe ich folgende parallel verlaufende Entwicklungen: die Kritik am System der Gesundheitsversorgung, die Entwicklung eines biopsychosozialen Krankheitsmodells und die Veränderungen in der Prävention und der Gesundheitsförderung.

Kritik am System der Gesundheitsversorgung

Das System der Gesundheitsversorgung bzw. Krankenbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland ist geprägt durch ein Handeln und Denken, das häufig als pathogenetische Betrachtungsweise (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 14) gekennzeichnet wird: im Mittelpunkt stehen die Beschwerden, Symptome oder Schmerzen des Patienten. Alle Anstrengungen des medizinischen Systems, der Ärzte und Therapeuten, richten sich auf die Diagnose und das möglichst schnelle Beseitigen der Symptome und Beschwerden. Die Erwartungen des Patienten an die Möglichkeiten des medizinischen Versorgungssystems sind hoch. In den vergangenen Jahrzehnten konnten wie bereits angesprochen beeindruckende Erfolge in Diagnostik und Therapie vieler Erkrankungen erzielt werden. Nichtsdestotrotz wird in den letzten Jahren zunehmend Kritik an der sogenannten Apparatmedizin und der primären Orientierung an Symptomen laut. Unter dem Eindruck einer immer stärkeren Technisierung der Medizin wird die Vernachlässigung der Person (also die Vernachlässigung der Ganzheitlichkeit) beklagt. Ferner sei unser gesundheitliches Versorgungssystem zu teuer, könne nicht angemessen auf die Zunahme chronischer Erkrankungen reagieren und würde sich nicht genügend mit ethischen Fragestellungen befassen. Gefordert wird eine „sprechende Medizin“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 14), die sich nicht nur an der Krankheit und Behinderung orientiert und mit hohem technischen Aufwand diagnostiziert, sondern dem Gespräch zwischen Arzt und Patienten einen hohen Stellenwert gibt, die gesunden Anteile des Patienten wahrnimmt und fördert sowie psychosoziale Aspekte der Krankheitsanpassung und Heilung mit einbezieht.

Entwicklung eines biopsychosozialen Modells

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt sich unter dem Einfluss naturwissenschaftlichen Denkens ein Krankheitsverständnis, das als biomedizinisches Krankheitsmodell bezeichnet wird (s.2.2). Dieses Modell

geht davon aus, dass der menschliche Körper mit einer Maschine vergleichbar ist, deren Funktionen und Funktionsstörungen verstanden werden können, indem die Organsysteme und –strukturen sowie die physiologischen Prozesse möglichst genau analysiert werden. Krankheitssymptome (körperliche und psychische Beschwerden) werden durch organische Defekte erklärt. Diese anatomischen oder physiologischen Defekte bilden die eigentliche Krankheit. Für die Entstehung des Defekts wird angenommen, dass es eine begrenzte Zahl von Ursachen gibt, so zum Beispiel Bakterien und Viren. Entscheidend ist das Erkennen des Defekts und die Suche nach Möglichkeiten, ihn zu beheben. Diese Grundannahmen bestimmen den Umgang mit körperlichen Beschwerden. Die Bestimmung, ob eine Person als krank bezeichnet werden kann, hängt davon ab, ob anatomische oder physiologische Veränderungen festgestellt werden können. Der kranke Mensch als Subjekt und Handelnder wird weitgehend ausgeklammert. Er ist passives Objekt physikalischer Prozesse, auf die seine psychische und soziale Wirkung keinen Einfluss haben (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 17). Medizinische Forschung, die dem biomedizinischen Krankheitsmodell folgt, konzentriert sich auf die Entdeckung bisher unbekannter Defekte und den Nachweis, dass diese die Ursache für die Krankheit sind. Die medizinische Behandlung zielt demnach darauf ab, den Defekt zu beheben (vgl. Faltermaier 1994, S. 20ff.). Dieses Krankheitsverständnis hat in vielen Bereichen zu großen medizinischen Fortschritten geführt, beispielsweise bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten (s. 2.2).

Dem biomedizinischen Modell stellt der Sozialmediziner Engel Ende der 1970er ein erweitertes, biopsychosoziales Modell gegenüber, in dem sowohl somatische als auch psychosoziale Faktoren zur Erklärung von Krankheiten herangezogen werden. Sozialwissenschaftliche, psychologische und psychosomatische Forschungsbefunde belegen, dass psychische und soziale Faktoren bei der Entstehung und im Verlauf von Krankheiten von Bedeutung sind. Auch das Erstellen einer Diagnose und die Behandlung der Erkrankung werden davon beeinflusst. Beispielsweise werden bereits die Wahrnehmung von Symptomen, das Schmerzerleben, die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung und das Befolgen von ärztlichen Anordnungen entscheidend von psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst (vgl. Bengel, Strittmatter; Willmann 20027, S. 17). Auch die psychobiologische Bewältigungs- und Stressforschung beginnt zu fragen, welche protektiven Ressourcen der Organismus unter Belastungsbedingungen beispielsweise über das Immunsystem aktivieren kann. Sie folgt damit nicht mehr ausschließlich einem Vulnerabilitätskonzept , das untersucht, wie psychische Belastungen über psychophysiologische Prozesse pathogenetisch wirksam werden (vgl. ebd.). Heute sind in diesem interdisziplinären gesundheitswissenschaftlichen Feld zahlreiche Fächer aktiv, wie beispielsweise die Medizinische Psychologie, die psychosomatische Medizin, die Gesundheitspsychologie, die Verhaltensmedizin und die Psychoneuroimmunologie (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 84).

Vulnerabilität ist definiert als „Verwundbarkeit“ bzw. „Verletzlichkeit“ (Wermke et al. 20017, S. 1040). Psychoneuroimmunologie: Relativ junges Forschungsgebiet, welches Wissen und Methodik der Psychologie und verschiedener medizinischen Teildisziplinen integriert, um zu untersuchen, welche Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Systemen des Körpers bestehen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 17f.).

Mit der Erweiterung des biomedizinischen Modells um psychische Bedingungsfaktoren ist jedoch nicht immer eine grundsätzliche Neuorientierung in der Auseinandersetzung mit Gesundheit verbunden. Oft orientieren sich die Formulierungen biopsychosozialer Modelle ebenfalls an einem Defizitmodell des Menschen. Deutlich wird diese Tendenz bei der gesundheitspolitischen Forderung nach präventiven Konzepten und Maßnahmen. Auf den ersten Blick erscheint dies als Neuorientierung und Distanzierung vom kurativen System. Bei näherer Betrachtung sind die pragmatischen Präventionskonzepte, die sich unter dem Begriff der Früherkennung und Gesundheitserziehung subsumieren lassen, geprägt von medizinischem Denken, auch wenn gerade bei letzteren psychologisches Wissen integriert ist. Trotz der vielfältigen Kritik und obwohl gerade bei den zunehmenden chronisch-degenerativen Erkrankungen (Verschleißerkrankungen) die Bedeutung von psychosozialen und kulturellen Faktoren nachgewiesen ist, bestimmt nach wie vor das biomedizinische Krankheitsmodell sowohl die heutige Schulmedizin als auch die Prävention.

Entwicklung der Prävention und Gesundheitsförderung

Wie bereits angesprochen, hat es in der gesamten Geschichte der Medizin Anstrengungen gegeben, Krankheiten zu verhüten. Ganz besondere Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung haben Maßnahmen, welche die hygienische Versorgung der Bevölkerung betreffen, sowie Massenimpfungsprogramme, wie sie nach dem zweiten Weltkrieg eingeführt werden (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 18). Im Mittelpunkt präventiver Anstrengungen steht gegenwärtig vor allem die Vermeidung der bereits angesprochenen Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs, Rheuma, Allergien, Magen-Darmerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates und psychische Störungen. Diese verlaufen meist chronisch und degenerativ und häufen sich mit zunehmendem Alter (vgl. Faltermaier 1994, S. 17). Zivilisationskrankheiten sind solche Erkrankungen, die in industrialisierten Staaten in großer Anzahl vorkommen. Es handelt sich dabei um körperliche, geistige und seelische Schäden als Folge von unangemessener Nutzung zivilisierter Errungenschaften und Schädigungen durch die Produktion von Zivilisationsgüter. Der Brockhaus (20029) spricht bei Zivilisationskrankheiten von Erkrankungen, „die durch zivilisatorische Einflüsse hervorgerufen oder gefördert werden“ (Brockhaus, S. 1013).

Bewegungsmangel, einseitige Ernährung, Nikotin- und Alkoholmissbrauch, in weiterem Sinne auch schädigende Umwelteinflüsse sind per Definition mit Einflüssen der Zivilisation gemeint. Bezugnehmend auf das Thema Entspannung gehe ich auf den Aspekt der Bewegung näher ein. Bewegungsmangel entsteht beispielsweise, wenn eine Person eine vorwiegend sitzende Tätigkeit ausübt. Hierzu zählen das Sitzen im Auto und Büro ebenso wie das Sitzen am PC oder beim Fernsehen. Der Bewegungsapparat einer Person setzt sich zusammen aus Muskeln, Bändern, Knorpeln und Knochen. In Kombination eingesetzt, ergeben sie die Tätigkeit „sich bewegen“. Diese geht einher mit Anspannung und Entspannung. Die Verspannung der Muskulatur ist eine häufige Erscheinung der modernen Zivilisation. Hiervon betroffen sind bevorzugt die Muskulatur von Nacken und Schultern. Besonders häufig kommt es zu Verspannungen bei monotonen Arbeitsprozessen, wie beispielsweise Fließbandarbeiten oder Computerarbeiten (vgl. Corazza et al. 2001).

Durch die zunehmend technische und computergesteuerte Arbeitswelt wird Bewegung im Berufsalltag immer seltener; andererseits aber fordern hochtechnische Geräte erhöhte Aufmerksamkeit und erzeugen vermehrt Stresssituationen. Zum Ausgleich einseitiger und mangelnder Bewegung bieten die Volkshochschulen z.B. Yoga-Kurse an. Um Stress zu bewältigen, gibt es eine Reihe von Entspannungsangeboten wie z.B. Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training und Yoga. Ein Entspannungsverfahren zu praktizieren stellt demnach eine Möglichkeit dar, Bewegungsmangel vorzubeugen und/oder zu beheben.

Basis für präventive Maßnahmen ist das Risikofaktorenmodell. Dieses wird auf der Grundlage von Ergebnissen epidemiologischer Studien und Statistiken von Lebensversicherungsgesellschaften in den 1950ern entwickelt, bei der Erforschung der koronaren Herzerkrankung (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 18). Demnach bestehen Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren wie zum Beispiel hohe Blutfettwerte, Tabakkonsum, Bluthochdruck, Übergewicht, psychische Stressoren und dem Auftreten von koronaren Herzerkrankungen (vor allem in Form von Herzinfarkten). Je mehr Risikofaktoren, insbesondere bei Männern, vorliegen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen. Wie bei jedem statistischen (Wahrscheinlichkeits-) Modell treffen solche Aussagen nur bei einem bestimmten Prozentsatz der untersuchten Personen zu. Demzufolge können aus dem Zusammentreffen (Korrelation) von Risikofaktoren und Erkrankung keine ursächlichen, kausalen Interpretationen oder Vorhersagen über die Morbidität bzw. Mortalität einzelner abgeleitet werden. Die Wirkung der Risikofaktoren ist für die einzelne Person nicht zwangsläufig; es kann nur eine erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit angenommen werden. Einige Forschungsergebnisse zum Stellenwert verschiedener Risikofaktoren und deren Wechselwirkungen sowie der Festlegung von kritischen Werten (ab wann ist ein Risikofaktor gefährlich?) und Einwirkungszeiten (wie lange muss ein Risikofaktor bestehen?) sind widersprüchlich. Da Risikofaktoren als beginnende Krankheit aufgefasst werden, konzentriert sich die Prävention auf die Vermeidung von Risikofaktoren und auf individuelle Verhaltensänderungen. Bisher sind im Risikofaktorenmodell überwiegend sogenannte verhaltensgebundene Risikofaktoren (wie zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck) enthalten, während die kontext- und verhältnisbezogenen Risikofaktoren (zum Beispiel chronische Arbeitsbelastung, Umwelteinflüsse) noch vernachlässigt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzt man in der Umsetzung des Modells vor allem auf individuelle Verhaltensänderungen.

Spätestens seit der WHO-Konferenz von Alma Ata (s.2.2) und der Proklamation „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ wird eine Ergänzung des biomedizinischen Risikofaktorenmodells und den mit diesem Modell verbundenen Implikationen als wichtig erachtet. Mit der Ottawa-Charta stellt die WHO 1986 das Programm zur Gesundheitsförderung (Health Promotion) vor. Dort heißt es:

Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. [...] Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß man sich um sich selbst und für andere sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß die Gesellschaft in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen (zitiert nach Keupp 1997, S. 45; Auslassung: E. K.).

Die Gesundheitsförderung als ein sozial-ökologisches Gesundheits- und Präventionsmodell betrachtet Gesundheit nicht als Ziel, sondern als Mittel, um Individuen zu befähigen, individuelles und gesellschaftliches Leben positiv zu gestalten. Präventive Maßnahmen werden somit nicht durch das professionelle System verordnet. Sie zielen auf die aktive und selbstverantwortliche Beteiligung einer Person an der Herstellung gesundheitsfördernder Bedingungen und auf den Dialog und die Interaktion zwischen Laien und Professionellen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 19). Mit dieser Zielsetzung zeigt die Gesundheitsförderung große Nähe zum Empowerment-Ansatz, der aus der amerikanischen Gemeindepsychologie stammt. Handlungsziel der Empowerment-Praxis ist nach (Herriger 1997) „Menschen vielfältige Vorräte von Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen, auf die diese ‚bei Bedarf’ zurückgreifen können, um Lebensstärke und Kompetenz zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu gewinnen“ (S. 15) sowie „Menschen zur Entdeckung ihrer eigenen (vielfach verschütteten) Stärken zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu stärken“ (S. 7). Empowerment meint also den Prozess, innerhalb dessen Kompetenzen, Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfefähigkeit von Personen oder Gruppen gestärkt werden (vgl. Keupp 1997, S. 45f.). Damit ist Gesundheitsförderung auch eine politische und gesellschaftsverändernde Aufgabe, was die praktische Umsetzung nicht gerade vereinfacht (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 19). Der Ansatz der Gesundheitsförderung greift die Entwicklungen im Gesundheits- und Krankheitsverständnis auf (s.2.2). Er legt einen komplexen mehrdimensionalen Gesundheitsbegriff zugrunde und baut auf einem biopsychosozialen Krankheitsmodell auf.

Das Konzept der Salutogenese

Antonovsky war in der Stressforschung tätig und entwickelte schrittweise im Laufe seines beruflichen Werdegangs ein Modell, welches Gesundheit und Krankheit aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet als das medizinische Krankheitsmodell. Damit eröffnet er neue Perspektiven und Problemstellungen für die Gesundheitsforschung und -praxis (vgl. Faltermaier 1994, S. 43ff.). Aufgrund von epidemiologischen Daten über die Morbidität aller Erkrankungsarten in den USA kommt er Anfang der 1980er zu dem Schluss, dass „Krankheiten nicht etwa Ausnahme sind, sondern sich zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Drittel der Bevölkerung (wahrscheinlich sogar die Mehrheit) im Zustand irgendeiner Krankheit befindet. Krankheit als „Abweichung ist also eher „normal“; Gesundheit als die Norm ist gar nicht so verbreitet“ (Faltermaier, 1994, S. 44). Mit dem Modell der Salutogenese will Antonovsky eine Antwort auf die für ihn zentrale und leitende Fragestellung geben, nämlich was den Menschen trotz vieler potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund erhält.

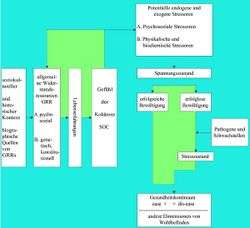

Der Begriff der Salutogenese ist ein Neologismus (sprachliche Neubildung), den Antonovsky als Gegenbegriff zur bisher dominierenden Pathogenese des biomedizinischen Ansatzes und des derzeitigen Krankheitsmodells, aber auch des Risikofaktorenmodells setzt (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 24; Faltermaier 1994, S. 45). Dabei geht er von einem Postulat aus, das einer philosophischen Grundposition gleichkommt: Leben bedeutet nicht im Gleichgewicht, sondern im Ungleichgewicht zu sein. Das Grundprinzip menschlicher Existenz ist demnach nicht Heterostase sondern Homöostase , das heißt Leiden und Tod sind ebenso wie Glück und Wohlbefinden Bestandteil menschlichen Lebens. Die ausschlaggebende Frage ist wie das System erhalten wird (vgl. Faltermaier 1994, S. 45). Er formuliert mit dem Modell der Salutogenese eine „Theorie der Gesundheit“ (Faltermaier 1994, S. 48). Diese ist in Abb.2. schematisch dargestellt und nachfolgend in ihren wesentlichen Zügen beschrieben.

Das Modell von Antonovsky steht in der Tradition der Stress- und Bewältigungsforschung. Die Gefährdung der Gesundheit geht nach diesem Ansatz vom schädigenden Einfluss von Stressoren verschiedenster Art aus. Insofern spielen Stressoren nach Faltermaier (1994) „in diesem Modell eine zentrale Rolle, da sie sich bei einer Vielzahl von Krankheiten als Risikofaktoren erwiesen haben“ (S. 12). Im Gegensatz zu anderen Stressforschern geht Antonovsky davon aus, dass Stressoren allgegenwärtig sind und deren Wirkung nicht zwangsläufig gesundheitsschädigend sein muss. Er schlägt vor, zwischen Spannung und Stress zu unterscheiden. Die erste Reaktion ist seiner Meinung nach physiologische Spannung (psychophysische Aktivierung) und darauf zurückzuführen, dass Personen nicht wissen, wie sie in einer Situation reagieren sollen. Antonovsky definiert Stressoren als „eine von innen oder außen kommende Anforderung an den Organismus, die sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes eine nicht-automatische und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende Handlung erfordert“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 32f.).

Antonovsky unterscheidet physikalische (z.B. Kälte, Lärm, Wetterkatastrophen), biochemische (z.B. Bakterien, Viren, Parasiten, Gifte und Schadstoffe) und psychosoziale (z.B. kritischen Lebensereignisse und -erfahrungen) Stressoren. Ob daraus Stress und im weiteren Verlauf gesundheitsschädigende Prozesse entstehen, ist von den Bewertungs- und Bewältigungsreaktionen des Individuums abhängig (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 85; s.3.3.1). Werden Stressoren und Spannungen erfolgreich bewältigt, bewegt sich eine Person auf dem Gesundheitskontinuum eher in die positive Richtung. Gelingt das nicht, dann reagiert der Organismus mit einem Stresszustand, der in Interaktion mit anderen Pathogenen und möglichen Schwachstellen des Organismus eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung des Gesundheitskontinuums bewirkt (vgl. Faltermaier 1994, S. 50).

Generell gilt, dass der menschliche Organismus als System permanent (natürlichen) Einflüssen und Prozessen ausgesetzt ist, die eine Störung seiner Ordnung (d.h. seiner Gesundheit) bewirken. Gesundheit ist demnach kein stabiler Gleichgewichtszustand, sondern muss in der Auseinandersetzung mit krankmachenden Einflüssen kontinuierlich neu aufgebaut werden. Gesundheit und Krankheit sind keine einander ausschließende Zustände, sondern die Extrempole auf einem Kontinuum. Dazwischen liegen Zustände von relativer Gesundheit und relativer Krankheit.

Die Art und der Erfolg von Bewältigungsversuchen wird wesentlich dadurch bestimmt, auf welche Ressourcen eine Person zurückgreifen kann. Demnach muss „die Suche nach spezifischen Krankheitsursachen (pathogenetischer Ansatz) [...] nach Antonovsky durch die Suche nach gesundheitsfördernden bzw. gesunderhaltenden Faktoren (salutogenetischer Ansatz) ergänzt werden“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 85). Diese Faktoren bezeichnet er als „generalized resistance resources“ (GRR), also generalisierte Widerstandsressourcen, und versteht darunter „jedes Merkmal einer Person, Gruppe oder Umwelt, das eine wirksame Spannungsbewältigung erleichtern kann“ (zitiert nach Faltermaier 1994, S. 51). Antonovsky diskutiert diejenigen Widerstandsressourcen, die auf eine gewisse empirische Unterstützung verweisen und auf verschiedenen Ebenen wirksam sein können:

- eine präventive Gesundheitsorientierung als unmittelbar für die Gesunderhaltung relevante GRR, die sich z.B. in der Vermeidung von Stressoren oder im Aufsuchen von Vorsorgeuntersuchungen ausdrückt;

- physikalische und biochemische GRRs wie z.B. eine besondere Reagibilität des Immunsystems;

- materielle GGRs wie Geld oder die Verfügbarkeit über Güter oder Dienstleistungen;

- kognitive und emotionale GGRs wie z.B. Wissen, Intelligenz oder Ich- Identität;

- effektive Bewältigungsstile als GRRs, die sich durch Rationalität, Flexibilität und Voraussicht charakterisieren lassen;

- interpersonale GRRs wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung oder die Eingebundenheit in und Bindung an soziale Netzwerke;

- makrosoziokulturelle GRRs wie beispielsweise die Verbundenheit mit stabilen Kulturen, rituell-magischen Aktivitäten oder religiösen Glaubensystemen (vgl. Faltermaier 1994, S. 51).

Durch die Frage nach Widerstandsressourcen steht der ganze Mensch mit seiner Biographie im Mittelpunkt und nicht nur seine Erkrankung bzw. seine Symptome. Der Wandel bezüglich der Gesundheitsvorstellung führt notwendigerweise zu einer Verschiebung des Fokus von der Risiko-Orientierung hin zur Ressourcen-Orientierung. Gesundheitswissenschaftliche Konzepte gehen davon aus, dass Ressourcen bei der Bewältigung (Coping) von Belastungen helfen und somit verhindern, dass der Organismus in einen längeren Stresszustand verfällt. Hinsichtlich der Gesundheitsbildung kann die Aktivierung von Ressourcen ein Schlüssel zum Erfolg einer Gesundheitsförderung sein. Eine Zusammenfassung der bisherigen Klassifizierungen von Ressourcen bietet die nachfolgende Tabelle, die von Oda (2001) im Rahmen einer Studie über „Spontanremissionen bei Krebserkrankungen aus der Sicht des Erlebenden“ zusammengestellt hat. Da die Erklärung der in dieser Tabelle klassifizierten Ressourcen den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, verweise ich zur weiterführenden Lektüre z.B. auf Oda (2001). Ich beschränke mich an dieser Stelle auf den Hinweis, dass Entspannung unter interne verhaltensbezogene Ressourcen fällt.

Im Widerspruch zu Oda (2001) handelt es sich nach Faltermaier (1994) bei dem Gefühl der Kohärenz (sense of coherence, SOC) um ein „alle Widerstandsressourcen integrierendes Konzept“ (S. 53). Dabei stellt es eine individuelle, psychologische (sowohl kognitive als auch affektiv-motivationale) Einflussgröße dar: eine allgemeine Grundhaltung gegenüber der Welt und dem eigenen Leben. Diese hängt davon ab, wie gut jemand in der Lage ist, vorhandene Ressourcen zum Erhalt seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens zu nutzen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 28). Der Ausgang von Bewertungs- und Bewältigungsreaktionen und damit der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand einer Person wird wesentlich durch dieses Konstrukt bestimmt. Das Kohärenzgefühl ist somit die zentrale Kraft zur erfolgreichen Stressbewältigung. Antonovsky (1997) definiert es als: „eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen“ (S. 36). Diese Grundhaltung, die Welt als zusammenhängend und sinnvoll zu erleben, setzt sich nach Antonovsky somit aus den folgenden drei Komponenten zusammen:

- Dem Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility)

Hierbei handelt es sich um die Erwartung bzw. Fähigkeit von Menschen, Stimuli (auch unbekannte) als geordnete, konsistente, strukturierte Informationen verarbeiten zu können. Also nicht mit Reizen und Situationen konfrontiert zu sein bzw. zu werden, die chaotisch, willkürlich, zufällig und unerklärlich sind. Verstehbarkeit ist nach Antonovsky ein kognitives Verarbeitungsmuster (vgl. Antonovsky 1997, S. 34f.).

- Dem Gefühl von Handhabbarkeit (sense of manageability)

Hierbei handelt es sich um die Überzeugung eines Menschen, dass Schwierigkeiten lösbar sind. Antonovsky (1997) nennt dies auch instrumentelles Vertrauen und definiert es als das „Ausmaß, in dem man wahrnimmt, daß man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen“ (S. 35). In diesem Zusammenhang betont er, dass es nicht allein darum geht, über eigene Ressourcen und Kompetenzen verfügen zu können, sondern auch darum zu glauben, dass andere Personen oder eine höhere Macht dabei helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Handhabbarkeit ist nach Antonovsky ein kognitiv-emotionales Verarbeitungsmuster (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 29).

- Dem Gefühl von Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness)

Hierbei handelt es sich nach Antonovsky (1997) um das „Ausmaß, in dem man das Leben als emotional sinnvoll empfindet: daß wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, daß man Energie in sie investiert, daß man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, daß sie eher willkommene Herausforderungen sind, als Lasten, die man gerne los wäre“ (S. 35). Diese Komponente ist nach Antonovsky die wichtigste, denn ohne die Erfahrung der Sinnhaftigkeit und ohne positive Erwartungen an das Leben ergibt sich trotz einer hohen Ausprägung der anderen beiden Komponenten kein hoher Wert des Kohärenzgefühls. Das Leben wird in allen Bereichen nur als Last empfunden und jede weitere sich zusätzlich stellende Aufgabe als Qual. Sinnhaftigkeit ist nach Antonovsky ein affektiv-motivationales Verarbeitungsmuster (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 29f.).

Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dazu, durch Aktivierung angemessener Ressourcen, flexibel auf spezifische Situationen reagieren zu können. Ein gering ausgeprägtes Kohärenzgefühl hingegen führt zu einer eher starren und rigiden Antwort auf Anforderungen, da weniger Ressourcen zur Bewältigung vorhanden sind bzw. wahrgenommen werden (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 30). Das Kohärenzgefühl wirkt dabei als flexibles Steuerungsprinzip, das den Einsatz verschiedener Verarbeitungsmuster (Copingstile, Copingstrategien) in Abhängigkeit von den Anforderungen aktiviert. Das Kohärenzgefühl entwickelt sich im Laufe der Kindheit und Jugend, beeinflusst von gesammelten Erlebnissen und Eindrücken. Mit etwa dreißig Jahren ist es nach Antonovsky ausgeprägt und bleibt relativ stabil. Er bezeichnet es daher auch als dispositionale Orientierung. Ob sich ein stark oder gering ausgeprägtes Kohärenzgefühl herausbildet, hängt für Antonovsky von gesellschaftlichen Gegebenheiten und der familiären Sozialisation ab, nämlich von der Verfügbarkeit der erwähnten generalisierten Widerstandsressourcen (GRR). Eine grundlegende Veränderung im Erwachsenenalter hält er nur für begrenzt möglich (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 86). Höchstens durch radikale Veränderungen der sozialen, kulturellen und strukturellen Einflüsse, welche die bisherigen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten massiv verändern oder viele unerwartete Erfahrungen mit sich bringen, könne das Kohärenzgefühl verändert werden (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 31). Auf welche Weise kann jetzt ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl die Gesundheit fördern? Antonovsky geht von folgenden drei Einflussmechanismen über die Wahrnehmung von Stressoren aus. Diese hat er in Anlehnung an das transaktionale Modell von Lazarus (s.3.3.1) konzipiert und umfassen folgende Stufen:

- primary appraisal I

Menschen mit einem hohen SOC tendieren dazu, fordernde Situationen nicht als Belastung einzuschätzen, und erfahren daher keinen Spannungszustand.

- primary appraisal II

Auf dieser zweiten Stufe wird eingeschätzt, ob der Stressor das eigenen Wohlbefinden beeinflusst. Auch hier besteht die Annahme, dass Menschen mit hohem SOC die Stresssituation eher als günstig oder irrelevant wahrnehmen, als Menschen mit niedrigem SOC und somit ihre Spannung schneller abbauen können.

- primary appraisal III

Antonovsky nimmt an, dass auf einer dritten Stufe Personen mit hohem SOC im Gegensatz zu Personen mit niedrigem Kohärenzgefühl erstens Probleme klarer und differenzierter wahrnehmen und zweitens, dass ausgelöste Emotionen stärker fokussiert und weniger diffus (und damit lähmend) sind (vgl. Faltermaier 1994, S. 53).

Die ausgelöste Spannung wird gelöst, indem das Individuum seine Widerstandsressourcen zur Problembewältigung mobilisiert. Dabei ist eine Person mit hohem SOC eher in der Lage aus ihren generalisierten und spezifischen Widerstandressourcen die geeignete Kombination zu mobilisieren und die für die Situation angemessene Copingstrategie zu wählen. Demzufolge trägt ein hohes Kohärenzgefühl dazu bei, die durch Stressoren ausgelösten Spannungszustände des Organismus erfolgreich zu lösen und die zugrundeliegenden Probleme zu bewältigen. Indem ein Stresszustand erfolgreich gelöst werden kann, wird eine Bewegung zum gesunden Pol des Gesundheitskontinuums gefördert (vgl. Faltermaier 1994, S. 53f.).

Zur empirischen Überprüfung seiner Theorie hat Antonovsky einen Fragebogen entwickelt, den Orientation to Life Questionary (bzw. die SOC-Skala) (vgl. Antonovsky 1997, S. 79ff.). Die empirische Fundierung des Salutogenese-Modells besteht aus Querschnittuntersuchungen, die den Zusammenhang von Kohärenzgefühl mit verschiedenen Parametern psychischer und physischer Gesundheit und Persönlichkeitseigenschaften messen. Dabei erlauben die Korrelationen keine Aussagen über Ursachenzusammenhänge. Wenn sich also bedeutsame Korrelationen zwischen einem hohen SOC und einer Gesundheitsvariable finden, ist noch nicht nachgewiesen, dass das Kohärenzgefühl ein ursächlicher Faktor für Gesundheit ist (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 40ff.). Viele empirische Studien bestätigen seit der Entwicklung dieses Modells vor über 20 Jahren die Aussagen Antonovskys in Bezug auf die Stresswahrnehmung und Stressbewältigung. Das Kohärenzgefühl hat demnach Einfluss auf die Bewertung von Stressoren und deren Bewältigung und kann eine Anpassung an schwierige Lebenssituationen erleichtern. Menschen mit hohem SOC nehmen Ereignisse und Anforderungen eher als Herausforderungen und weniger als Belastung wahr. Wenn sie dennoch Stress erleben, können sie ihn schneller wieder abbauen (vgl. ebd., S. 46ff.).

Entgegen der Annahme Antonovskys, dass das Kohärenzgefühl im Erwachsenenalter eine stabile Eigenschaft ist, finden sich aufgrund von entsprechenden Studien Hinweise, dass mit zunehmendem Alter auch die Stärke des Kohärenzgefühls zunimmt. Um fundierte Aussagen über die Veränderbarkeit dieses Konstrukts zu machen, fehlen jedoch Längsschnittstudien (vgl. ebd., S. 51).

Stress

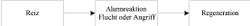

Die beiden Begriffe Spannung und Entspannung bilden Gegenpole eines natürlich angelegten Reaktionsmusters. Heute wird für den Begriff Spannung, vor allem wenn es sich um krankmachende Dauerspannung handelt, in der Psychologie und der Medizin wie auch im Alltagsgebrauch der weiterführende Begriff Stress verwendet. Die Begriffe Entspannung und Stress sind ähnlich eng miteinander verknüpft, wie die Begriffe Gesundheit und Krankheit. Stress und seinen Folgen entgegenzuwirken, ist deshalb der wohl am häufigsten auftretende Motivationsgrund ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte des Stressgeschehens. Dabei lassen sich Überschneidungen zu dem vorangegangen Kapitel über Gesundheit und Krankheit aufgrund der thematischen Nähe nicht vermeiden. Was die Vorgehensweise betrifft, kläre ich zunächst den Stressbegriff, um im folgenden darauf einzugehen, wie Stress zustande kommt und wie er sich abhängig von der kognitiven Bewertung sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche auswirkt. Schließlich zeige ich aktuelle Tendenzen der Stressthematik auf.

Auseinandersetzung mit dem Stressbegriff

Ursprünglich kommt der längst zum Schlagwort gewordene Begriff Stress aus dem Englischen. Er wird in einem physikalischen Zusammenhang verwendet und zwar speziell in der Materialprüfung. Unter Stress wird in diesem Sinne die Anspannung, Verzerrung und Verbiegung von Metallen oder Glas verstanden (vgl. Vester 1976, S. 14). Der Begriff Stress wird 1950 von dem ungarisch-kanadischen Mediziner Hans Selye (1907-1982) in die Medizin und die Psychologie eingeführt. Selye beschreibt damit etwas Ähnliches: die Belastungen, Anstrengungen und Ärgernisse, denen eine Person täglich durch viele Umwelteinflüsse (wie z.B. Lärm, Hetze, Frustrationen, Schmerz, Existenzangst) ausgesetzt ist. Also Anspannungen, Verzerrungen und Anpassungszwänge, die eine Person aus dem persönlichen Gleichgewicht (der Homöostase) bringen und sie folglich seelisch und körperlich unter Druck setzen (vgl. Vester S. 14). Stress ist demnach eine Anpassungsreaktion auf alles was die Balance lebenswichtiger Funktionen wie zum Beispiel Temperatur oder Blutdruck stört (vgl. Possemeyer 2002, S. 148).

Eine umfassende Definition von Stress liefert Zimbardo (19956): „Stress ist ein Muster spezifischer und unspezifischer Reaktionen eines Organismus auf Reizereignisse, die sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeiten zur Bewältigung strapazieren oder überschreiten. Diese Reizereignisse umfassen eine ganze Bandbreite externer und interner Bedingungen, die allesamt als Stressoren bezeichnet werden. Ein Stressor ist ein Reizereignis, das vom Organismus eine adaptive Reaktion verlangt. Die Stressreaktion ist zusammengesetzt aus einer vielfältigen Kombination von Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen, einschließlich physiologischer, verhaltensbezogener, emotionaler und kognitiver Veränderungen“ (S. 575; Hervorhebungen: E. K.). Stress ist demnach ein Reaktionsmuster, mit dem eine Person auf physiologischer und psychischer Ebene auf Stressoren antwortet, also auf Reizereignisse, die sein Bewältigungspotential auf die Probe stellen.

Ursachen von Stress